|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"끝나도 끝난 것이 아니다."

18일 이재용 삼성전자 부회장의 '국정농단 사건' 파기환송심이 1년 4개월 만에 끝난다. 그러나 이날 재판 결과와 상관 없이 이 부회장에게는 또 다른 재판이 기다리고 있다.

━

실형·집행유예 '갈림길' 선 이재용 부회장

━

박영수 특별검사팀은 지난달 30일 결심공판에서 이 부회장에게 징역 9년을 구형했다. 파기환송심을 맡은 고등법원 재판부가 삼성준법감시위원회 활동에 실효성이 있다고 판단해 이를 양형에 반영할 경우 이 부회장은 집행유예를 받을 가능성이 있다.

이 고등법원 판결은 이후 대법원 재상고심에서 최종 확정된다. 통상 파기환송심 결론이 그대로 유지되는 것을 감안하면 사실상 18일 선고가 이 부회장의 앞날을 판가름 짓는 셈이다.

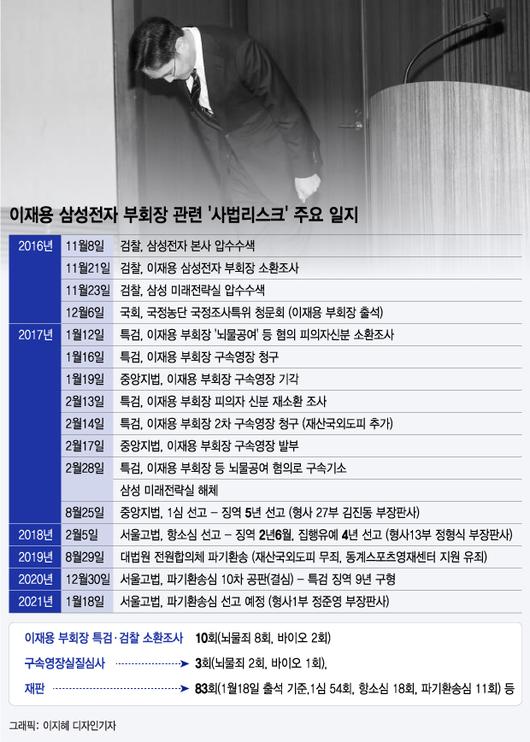

2016년 국정농단 사건의 특검 수사가 시작된 후 이 부회장은 △특검·검찰 소환조사 10회(뇌물죄 8회, 바이오 2회) △구속영장실질심사 3회(뇌물죄 2회, 바이오 1회) △재판 83회(1월18일 출석 기준, 1심 54회, 항소심 18회, 파기환송심 11회)를 거쳤다. 그럼에도 이 부회장과 삼성을 둘러싼 사법리스크는 아직도 '현재진행형'이다. 이번 파기환송심으로 재판이 끝나지 않는다는 말이다.

당장 '경영권 불법 승계' 재판이 기다리고 있다. 이 재판은 코로나19(COVID-19) 여파로 두 번째 공판준비기일이 이달 14일에서 무기한 연기된 상태여서 삼성의 사법 리스크도 함께 이어진다.

법조계 일각에선 경영권 불법 승계 재판의 경우 워낙 복잡해 1심만 2년 이상 걸릴 것으로 관측한다. 이는 대형 M&A(인수·합병)이나 투자, 채용 등 중대 경영 판단 시 총수의 역할이 결정적인 한국 대기업의 특성상 아킬레스건이 아닐 수 없다.

그렇다고 경영권 불법 승계 재판이 끝이 아니다. 삼성은 이후로도 △삼성전자서비스 노조와해 사건 항소심 △에버랜드 노조와해 사건 항소심 △삼성바이오 분식회계 행정소송(피고 증선위) △삼성바이오 증거인멸 항소심 △삼성물산 합병 주식매수청구권 가격 소송(민사) 등이 줄줄이 기다리고 있다.

한 재계 관계자는 "국정농단 사건 파기환송심에서 긍정적인 결과가 나오더라도 삼성 입장에선 절대 안도할 상황이 아니다"며 "이 부회장 경영 행보 역시 한계가 뚜렷할 수밖에 없다"고 말했다.

━

"최고 수준의 도덕성 갖춘 삼성으로 거듭날 것"…기회 올까?

━

"과거의 잘못은 모두 자신의 책임이며, 최고 수준의 도덕·투명성을 갖춘 삼성으로 거듭나겠다."

이 부회장은 지난해 12월30일 열린 국정농단 사건 파기환송심 최후진술에서 이렇게 강조했다. 법정에서 '뉴삼성'의 비전을 제시한 셈이다. 특히 사업지원TF에 대한 외부 감시를 한층 강화하고, 준법 의지도 거듭 내비쳤다.

이와 함께 노조 활동 보장과 재벌 폐해 시정, 반도체 중심 미래 사업 육성 등도 약속했다. 지난해 5월 '대국민 사과' 당시에는 "자녀에게 경영권을 물려주지 않겠다"는 선언도 했다.

그러나 앞으로의 재판 일정을 볼 때 이 부회장이 이들 약속을 지킬 기회를 얻을지는 미지수다. 삼성은 미래 먹거리를 위한 공격적인 투자가 아니라 법원만 바라보는 형국이다.

반면 삼성전자의 강력한 경쟁 상대로 꼽히는 대만 TSMC는 250억∼280억달러(약 27조∼31조원)에 달하는 올해 설비투자 계획을 발표하고 치고 나가는 모습이다. 삼성전자는 '2030년까지 시스템 메모리 글로벌 1위 달성'이라는 목표를 세웠지만 삼성 특유의 대형 M&A가 담보되지 않는 이상 녹록지 않을 것으로 보인다.

또 다른 재계 관계자는 "이 부회장이 처음 구속됐던 2017년 3월과 지금을 비교하면 글로벌 경영 환경이 완전히 다르다"며 "삼성이 국가 경제 회복에 기여하도록 한번 기회를 주자는 목소리가 나오는 이유도 이런 위기감 때문"이라고 말했다.

이정혁 기자 utopia@mt.co.kr

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.