수소, 최저가 생산·공급 목표

판매가격 최대 40%이상 ↓

수전해 등 핵심 기술 확보 위해

해외 수소기업과 적극 협력

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

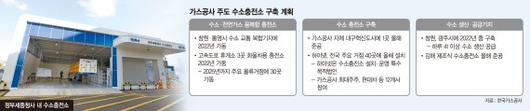

올해를 100년기업 도약 원년으로 선언한 한국가스공사가 내년까지 자체적으로 융복합 수소충전소를 포함해 10곳 이상을 구축한다. 수소 제조·공급기지 2곳도 가동한다.

19일 가스공사에 따르면 수소와 천연가스(LNG·CNG), 전기 등을 모두 공급할 수 있는 융복합 충전소 5곳을 내년까지 구축한다.

앞서 지난해 12월 가스공사는 경남 창원·통영시에 건설하는 수소교통 복합기지 시범사업자로 선정됐다. 국토교통부가 선정한 5곳 후보 사업지 중 두 곳이다.

이 사업은 환승센터·철도역·차고지 등 교통 수요가 많은 거점에 대용량 수소 충전·생산 시설을 구축하는 프로젝트다. 내년 하반기 준공 목표다.

가스공사 관계자는 "창원·통영에 수소교통 복합기지가 구축되면 진해신항(창원)에 출입하는 하루 평균 1만4000대 물류 트럭의 친환경 전환을 촉진할 것으로 기대한다. 또 통영시가 2030년까지 계획 중인 수소버스 113대 보급 정책에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

또 가스공사는 지난해 9월 한국도로공사와 협약을 체결, 고속도로 휴게소 3곳에 물류 화물차 융복합 충전소를 구축 중이다. 가스공사는 오는 2025년까지 전국 주요 물류거점에 수소·LNG 복합충전소 30곳을 구축한다는 목표다.

가스공사의 LNG 기반 융복합 충전소는 수소·액화천연가스(LNG)·압축천연가스(CNG)·전기 등 다양한 차량용 연료를 충전할 수 있다. 이처럼 가스공사는 수소 생산·공급·유통 전 부문에서 중추적인 역할을 담당하고 있다. 가스공사는 정부가 지정한 수소 유통 전담기관이다.

채희봉 가스공사 사장은 "천연가스 기반 추출수소 공급과 함께 재생에너지, 바이오가스를 활용한 그린수소 생산·공급도 추진할 것이다. 2030년까지 정부 목표보다 더욱 저렴한 가격으로 수소를 공급할 것"이라고 말했다.

이를 위해 가스공사는 창원시, 광주시에 거점형 수소 생산기지를 구축한다. 창원·광주 중대형 수소생산기지가 내년 12월 준공되면 하루 4t 이상의 수소를 생산한다.

가스사업 관련 규제도 완화돼, 가스공사는 수소 제조 대규모 사업자에 천연가스를 직접 공급할 수 있게 된다.

가스공사는 올해 전국 곳곳에 수소충전소를 잇따라 구축한다.

가스공사가 올해 직접 구축, 가동하는 수소 충전소는 2곳이다. 가스공사는 본사가 있는 대구혁신도시 수소 충전소를 연내 준공한다. 이보다 규모가 큰 것은 경남 김해에 건설하는 제조식 수소 충전소다. 수소를 생산, 공급하는 수소 생산형 충전소다.

또 가스공사가 최대주주로 참여한 특수목적법인 하이넷(수소에너지네트워크)이 올해 전국 주요 거점에 수소충전소 40곳을 설치한다.

하이넷은 가스공사, 현대자동차 등 수소 관련 13개사가 공동 설립한 수소충전소 설치·운영 회사다. 특히 하이넷은 수소를 현재보다 20% 가량 저렴한 1㎏당 5000원대 가격에 공급할 계획이다. 충남 당진 현대제철 공장 인근에 부생수소 출하센터를 올해 초 준공하는데, 이 곳에서 최대 2000t의 수소를 생산, 공급할 계획이다.

해외 그린수소 도입도 구체화한다.

가스공사는 오는 2030년까지 호주 등에서 그린수소를 도입할 계획이다.

채 사장은 "해외 그린수소 생산·도입을 위한 전담조직을 설치했다. 가격 경쟁력을 강화하고 추출수소의 한계를 극복할 것"이라고 말했다.

또 수전해·수소 액화 등 핵심 기술력을 확보를 위해 해외 수소 메이저 기업들과 협력 또는 인수합병(M&A)·지분 투자 등도 적극 추진할 계획이다.

가스공사는 수소를 가장 경제적으로 생산, 공급하는 사업자가 목표다. 정부도 수소 판매가격(현재 ㎏당 7000~8000원대)을 오는 2030년까지 최대 40% 이상 낮춘다는 계획이다.

skjung@fnnews.com 정상균 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.