|

아랍에미리트(UAE) 화성 탐사선 '아말'을 탑재한 H2A로켓이 20일 오전 일본 가고시마현 다네가섬 우주센터에서 발사되고 있다. © 로이터=뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

발사·발사·발사…코로나19(COVID-19) 대유행 여파에도 불구하고 거액을 쏟아 부어 개발한 달·화성·소행성행 로켓들이 지난해 일제히 불을 내뿜었다. 금싸라기 우주터를 먼저 ‘찜’하려는 레이스에 첫 총성이 울린 것. 우리도 내년 8월 직접 만든 달 궤도선의 국제무대 데뷔를 앞둔 가운데 정부가 2023년부터 5년간 추진할 ‘제4차 우주개발진흥기본계획’에 ‘우주탐사’에 방점을 찍은 사업들을 다수 포함할 것이란 전망이 나온다. 우주의 지정학적·군사적·경제적 가치가 한껏 높아진 탓이다. 비록 이미 레이스에 출전한 미국·중국·일본 등 우주강대국들에 비하면 기술 격차가 10년 넘게 벌어지나 우리는 ‘우리만의 방식’으로 그 틈을 최대한 좁히는 획기적 구상이 담길 예정이다.

━

막 오른 ‘스타워즈’ 출전 선수들 프로필 보니

━

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난해 불붙은 ‘화성 탐사’는 올해 유의미한 성과를 거두며 우주 탐사의 중요 이정표를 그릴 전망이다. 아랍에미리트(UAE)의 화성 탐사선 ‘아말’이 내달 2월 10일 화성 궤도에 안착할 예정이다. 지난해 7월 20일 일본 가고시마현 다네가시마 우주센터에서 발사된 지 약 7개월 여 만이다. 수일 간격으로 함께 떠난 미국의 화성 탐사 로버 ‘퍼서비어런스’, 중국의 첫 화성탐사선 ‘톈원1호’도 비슷한 일정에 도착할 것으로 보인다. 3개 탐사선 모두 3~4개월 간 각종 장비 점검을 하는 기간을 가진 뒤 실제 탐사에 나설 예정이다.

구체적으로 아말은 화성 주변을 돌며 3개의 대기 관측기기를 이용해 화성 기후 정보를 모은다. 퍼시비어런스는 유기물질·광물 탐색이 가능한 스캔 장비 등을 이용해 화성의 고대 생명체 흔적을 찾고, 화성 날씨·지형을 분석한다. 한국천문연구원(이하 천문연) 관계자는 “오는 6월쯤 이들이 캐낸 화성에 대한 정보가 지구로 전달되면서 우주탐사 분위기는 절정에 이를 것”이라고 말했다.

|

차세대 화성탐사 로버 ‘퍼시비어런스’ 상상도/사진=NASA |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

우주탐사 경쟁에서 인도의 존재감도 무시할 수 없다. 인도는 2019년 무인 달 탐사선 착륙에 실패하며 큰 좌절을 겪었지만, 오는 3월 달 남극 착륙에 도전할 ‘찬드라얀 3호’ 발사를 통해 이를 만회한다는 계획이다. 또 올해 3명의 우주비행사를 실은 유인 우주선 발사라는 승부수를 던질 계획이다.

‘우주 굴기’로 고무된 중국은 달·화성탐사에 이어 독자적인 우주정거장 ‘톈궁3호’ 건설을 본격화한다. 오는 2022년 고도 370km 궤도에 ISS를 세울 예정이다. 이곳에선 3명의 우주비행사가 6개월간 머무를 수 있다. 현재 2024년 은퇴를 앞둔 기존 ISS를 대체하게 된다.

|

중국의 첫 화성 탐사선 톈원-1호를 운반할 창정5 로켓이 23일 하이난성의 원창 우주발사장 발사대에서 이륙하고 있다/사진=뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

멀리 가긴 무리…지구로 날아오는 소행성 노린다

━

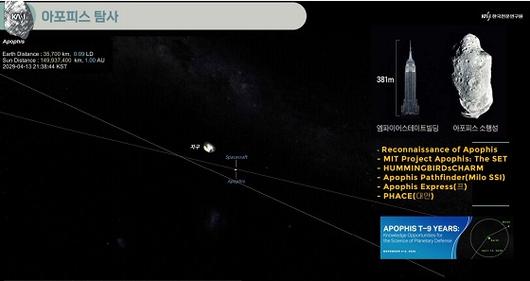

달 탐사에 이은 한국의 소행성 탐사는 우주선진국들의 접근법과 차이가 있다. 미국 항공우주국(NASA)과 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 각각 3억km 이상 떨어진 소행성 ‘베누’, ‘류구’까지 날아가 표본을 채취했지만, 한국 과학자들은 소행성이 지구로 가까이 다가왔을 때 탐사하겠다는 이색 구상을 내놨다. 개발·운용비를 절감함과 동시에 토양 시료도 채취하는 등 두 마리 토끼를 다잡겠다는 전략이다.

|

아포피스 프로젝트 설명이 담긴 PPT/자료=천문연 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난 25일 오후 천문연에서 열린 ‘제3회 과학기술미래포럼’에서 기조 발표자로 나선 최영준 천문연 우주과학본부장은 “현재 우리가 가진 기술력으로 소행성대나 화성 너머까지 가긴 힘들다”며 “국내 과학자들은 지구로 다가오는 소행성을 탐사하는 방법을 논의 중”이라고 밝혔다.

최 본부장에 따르면 오는 2029년 4월 태양계를 6~7년 주기로 도는 아포피스가 지구에 최근접 한다. 이때 지구와 소행성 간 거리는 3만4000km로 지구와 정지궤도 위성(고도 3만6000km) 사이를 통과할 정도로 가까워진다. 아포피스는 381m로 추정된다.

|

아포피스 프로젝트 설명이 담긴 PPT/사진=천문연 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 시기에 맞춰 탐사선을 쏘고, 소행성 10km 근처에서 동일 궤도로 탐사선을 항행시키자는 내용이다. 최 본부장은 “한국형발사체(누리호)에 킥모터 등 추가 장치를 달면 소행성까지 항행 가능하다”면서 “국내에서 확보한 본체·탑재체 기술력으로 구현 가능할 것”이라고 말했다. 이어 “다양한 국가의 연구자들이 아포피스 탐사에 대해 관심을 보이고 있다”며 “먼저 추진 의지를 나타낸 국가에 주도권이 생길 것”이라고 부연했다.

한편, 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 첫 스텝이 꼬여 참여 협력국에 이름을 올리지 못했던 미국 유인 달 탐사 계획 ‘아르테미스’에도 다시 한번 노크하고 있는 것으로 알려졌다. 이날 포럼에서 최기영 과기정통부 장관은 “아르테미스 프로젝트에 참여하기 위해 미국과 협의 중”이라고 밝혔다. 이는 장기 체류 및 달 탐사, 화성 진출 거점 마련을 목표로 추진되며, 달 주변을 도는 우주 정거장 ‘루나 게이트웨이’ 건설 계획이 포함돼 있다. 현재 미국, 영국, 캐나다, 이탈리아, 호주, 룩셈부르크, 일본, UAE 등 8개국이 참여하고 있다.

━

계획은 있는 데 목적은 없다?…그간 허술했던 韓 우주탐사정책

━

우리나라는 발사체·위성 기술력에 비해 우주탐사는 시작단계에 불과하다. 정부 계획을 보면 먼저 우주탐사 기술을 확보할 목적으로 550kg급 달 궤도선을 2022년 8월 발사한다. 2단계는 2030년까지 한국형발사체 ‘누리호’를 이용해 달 착륙선을 우주로 보내고, 3단계는 2035년 ‘소행성 샘플 귀환선’을 발사한다는 계획이다.

하지만 여태껏 달 궤도선·탐사선의 구체적인 임무, 구성 기술 요소에 대한 계획이 아직 마련돼 있지 않은 상황이다. 다시 말해 발사 이후에 어떤 방식으로 운영하며 어떤 데이터를 수집해 어떻게 활용할 것인가가 기술돼 있지 않다. 관련 업계 전문가는 “처음 사업을 기획할 때부터 개발 목적을 정확하게 명시해야 하는 데 그러지 않았다는 것은 그만큼 우주 탐사에 대한 분명한 비전과 확고한 의지가 없었다는 얘기”라고 지적했다.

|

우주과학탐사분야 전문가들과 토론하는 최기영 장관/사진=뉴시스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

최근 우주개발 사업 분야를 맡은 이창윤 과기정통부 거대공공연구정책관(국장)은 “지금까지 우주탐사를 위한 본체 개발에 초점을 맞춰 관련 계획과 일정을 짜다 보니 가장 중요한 임무 부분이 분명치 않게 설정돼 있었던 게 사실”이라고 털어놨다. 달의 흙·자갈 등의 시료를 채취해 지구로 가져오는 건 상당히 고난도의 기술을 요구한다. 이런 걸 직접 제작해본 경험이 없는 데다 우주선진국에서도 이를 알려주지 않아 자체 개발할 수 밖에 없는 처지에서 본체 기술 개발에 치우칠 수 밖에 없었다는 설명이다. 이 국장은 “올해 개발자와 활용 연구자 그룹 간 연계·소통을 통해 이를 보완하고, 우주탐사 기획·설계·개발·운용·활용 전주기에 걸쳐 체계적 기획을 세울 준비를 할 것”이라고 밝혔다.

이와 함께 우주탐사 사업을 원활하게 추진하기 위해선 무엇보다 폭넓은 국민적 공감대가 필요하다. 예산·인력이 적지 않게 들어서다. 이를테면 미국은 심우주탐사에만 연구원 6000여명을 투입하고, 매년 3조원을 투자한다. 이웃나라 일본도 심우주 분야에 전문인력 400여명을 배치하고 매년 2500억원의 예산을 지원한다.

최기영 과기정통부 장관은 “우주탐사는 기본적으로 많은 투자를 수반함으로 경제적 목적이 됐든, 과학적 목적이 됐든 국민과 재정 당국을 설득하고 지지기반을 확보하는 노력이 필요하다”며 “특히 우주기술은 민간 기술로 이전돼 좋은 성과를 낼 수 있고, 그런 측면에서 경제성도 있으므로 정부가 투자를 많이 할 것”이라고 강조했다.

류준영 기자 joon@

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.