|

양승태 대법원장 시절 사법농단에 관여한 판사들에 대한 탄핵소추안이 다음달 초 발의될 것으로 전망된다. 전국법관대표회의에서 판사 탄핵을 제안한 지 2년2개월 만이다. 수사와 재판이라는 형사처벌 절차에 맡겼던 사법농단 단죄가 요원해 보이는 상황에서 뒤늦은 탄핵 시도가 제대로 된 사법개혁으로 매듭지어질지 주목된다.

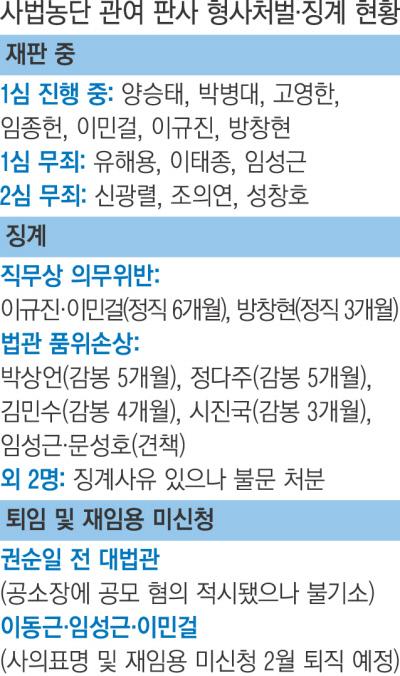

사법농단 사태와 관련해 법원의 지난 2년은 ‘수사와 재판의 시간’이었다. 아직 사법농단으로 유죄가 선고된 판사는 한 명도 없다. 29일 신광렬·조의연·성창호 판사의 항소심 판결도 1심처럼 무죄로 결론났다.

사법농단의 몸통으로 지목되는 이들의 재판은 아직 1심 판결조차 선고되지 않았다. 사건 관계자가 많은 데다 까다로운 법리 공방이 벌어지면서 재판이 길어졌다. 양승태 전 대법원장과 박병대·고영한 전 대법관 재판은 119회, 임종헌 전 법원행정처 차장 재판은 89차례 열렸다. 아직 심문하지 못한 증인이 50명 이상 남아 상반기 중에 선고가 이뤄질지도 미지수다. 지난 28일엔 통합진보당 관련 재판 개입 의혹을 받는 이규진 전 양형위원회 상임위원, 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장 등에 대한 결심 공판이 열렸다.

사법농단 문제를 징계와 형사처벌 절차에 맡긴 것은 법원의 선택이었다.

대법원은 2018년 2월 특별조사단을 구성해 양 전 대법원장 시절 법원행정처가 판사들의 성향을 수집·관리한 블랙리스트 파일 402개를 찾아냈으나 인사상 불이익을 줬다는 증거는 발견하지 못했다고 발표했다. 같은 해 6월 양 전 대법원장이 블랙리스트 작성 및 재판거래 의혹 등을 전면 부인하자 대법원은 사법행정권 남용 의혹 행정처 문건 182개를 추가 공개했다. 검찰은 이 무렵 사법농단 의혹 수사에 본격 착수했다.

검찰 수사가 진행되며 법원은 ‘재판을 기다려보자’는 소극적 행보가 강화됐다. 사법농단 연루 판사들에 대한 동정론이 고위 법관들 사이에 확산됐다. 김명수 대법원장은 법원행정처 폐지를 뼈대로 하는 사법행정 개혁에 나섰으나 판사들의 징계 문제에는 소극적이었다는 것이 법원 관계자들의 증언이다. 이러한 분위기에서 법관 대표들이 2018년 11월 전국법관대표회의에서 국회의 탄핵소추를 논의해야 한다는 안건을 채택했다. 재판 결과까지 마냥 기다릴 수 없고 정직 1년이 최고 수준인 법관징계법상 징계 역시 경징계에 그칠 수 있다는 우려에서 나온 선택이었다. 당시 논의에 참여한 한 판사는 “신영철 전 대법관이 촛불재판에 개입했으나 무사히 퇴임한 선례가 생기는 바람에 사법농단이 되풀이됐다”며 “선례를 남기지 않으려면 탄핵밖에 방법이 없었다”고 말했다. 실제 대법원은 검찰이 통보한 비위 판사 중 9명의 징계에 착수했다. 하지만 정직 6개월이 최고 수준이었고 대부분 감봉·견책에 그쳤다.

국회는 법관대표회의의 탄핵 제의를 외면했다. 여권은 문재인 정부 임기 초에 상대적으로 검찰개혁 이슈에 치중하며 사법농단 판사 탄핵에 관심을 보이지 않았다. 재판이 길어지고 무죄 선고가 이어지며 사법농단 판사들에 대한 동정 여론이 생겨나기도 했다. 지난해 2월 법원이 재판 개입 혐의로 임성근 판사에게 “특정 사건의 재판 내용이나 절차 진행을 유도하는 재판 관여로 법관의 독립성을 침해하는 위헌적 행위를 했다”면서도 법리적 이유로 무죄를 선고했다.

한 고법 부장판사는 “최근 국회의 탄핵 시도는 명백한 입법부에 의한 징계”라며 “무죄가 나왔는데도 탄핵을 추진하는 것은 사법부를 존중하지 않는다는 것”이라고 말했다. 반면 수도권 지방법원의 한 판사는 “만시지탄이나 절차가 진행되는 것을 차분히 지켜볼 필요가 있다”고 말했다. 그는 “법관의 독립성을 보장한다는 명목으로 법관에 대한 파면 등 징계가 불가능하게 돼 있다면 위헌적 행위에 대해서는 법관사회 바깥에서 마땅히 징계를 받아야 한다”고 밝혔다. 또 다른 하급심 판사도 “판사가 위헌적 일을 했다면 어떤 식으로든 단죄해야 판사들도 스스로 떳떳할 수 있다”고 말했다.

박은하 기자 eunha999@kyunghyang.com

▶ [인터랙티브] 그 법들은 어떻게 문턱을 넘지 못했나

▶ 경향신문 바로가기

▶ 경향신문 구독신청하기

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.