A씨가 소셜미디어에 이렇게 올린 성(性)착취물 판매 광고를 보고 한 남성이 A씨에게 1대1 대화를 신청했다. 이 남성은 돈을 입금하며 “대화방에 입장시켜 달라”고 했다. A씨는 남성에게 신분 인증을 요구했다. 남성은 A씨에게 ‘김○○, 1998년생, 서울 XX구’ 등 신원이 적힌 실제 신분증 사진을 보냈다.

A씨는 이어 “가지고 있는 불법 촬영물 10개를 내게 보내야 입장이 가능하다”고 했다. 현행법상 아동·청소년 성 착취물을 소지·공유하면 처벌 대상이 된다. 남성을 공범으로 만들어, 추후 경찰에 신고하지 못하게 하려는 의도였다.

그러자 이번에도 남성은 아동을 대상으로 한 불법 촬영물 영상 10여 개를 A씨에게 보냈다. 안심한 A씨는 “영상을 공유했으니, 당신도 이제 공범”이라며 남성을 비밀 대화방에 입장시켰다. 그런데 며칠 뒤 A씨는 물론 이 대화방에 참여해 있던 ‘비밀 회원’ 100여 명이 줄줄이 경찰에 입건됐다. 신분증 사진을 보내고, 성 착취물을 공유했던 남성이 알고 보니 신분을 감춘 경찰이었던 것이다. 남성이 보낸 아동 불법 촬영물은 가상의 인물로 만든 ‘딥 페이크’(AI로 만든 가짜 영상)였다.

|

지난달 26일 국회 본회의를 통과한 ‘아동·청소년의 성보호에 관한 법률’ 일부 개정안에 따라, 오는 9월부터 경찰은 아동·청소년 대상 디지털성범죄를 수사할 때 가짜 신분증 등으로 신분을 속일 수 있다. /일러스트=정다운 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇신분증 인증해 안심하고 공유? 알고보니 경찰

오는 9월 중순부터 경찰이 ‘n번방’ ‘박사방’ 같은 디지털성범죄 수사를 할 때, 이런 방식으로 ‘가짜 신분증’을 만들고 성 착취물을 공유하거나 광고할 수 있게 된다. 적극적인 위장 수사가 가능해진 것이다.

기존 마약 수사에서도 신분을 위장하고 거래하는 ‘위장거래수사’ ‘위장잠입수사’ 방식이 일부 가능했다. 마약을 거래할 것처럼 위장하거나, 함께 마약 투약을 할 것처럼 장소를 잡고 범인을 검거하는 식이다. 하지만 ‘신분 위장’을 명문화하고 문서상 신분을 위조할 수 있게 된 건 이번이 처음이다.

지난달 26일 국회 본회의를 통과한 ‘아동·청소년의 성보호에 관한 법률’ 일부 개정안에 따르면, 경찰은 아동·청소년 대상 디지털성범죄를 수사할 때 상급 경찰관서 수사부서장 승인을 받아 성명·직업 등을 속여 신분을 비공개(신분비공개수사)로 할 수 있다. 필요한 경우 법원 허가를 거쳐 가짜 신분증 등의 문서·전자기록을 만들고, 신분을 위장(신분위장수사)할 수도 있다.

지난해 온라인 성 착취물 제작·배포로 논란이 된 ‘n번방’ ‘박사방’ 사건이 법 개정 계기가 됐다. 대화방 입장 시 신분증을 요구하는 등 디지털성범죄가 갈수록 교묘해지고 있기 때문이다. 이에 경찰은 기존 수사방식으로는 폐쇄적인 사이버 공간에 보관된 증거를 확보하기 어렵다고 판단했고 결국 법 개정까지 이뤄진 것이다.

|

미성년자 등을 협박해 성(性) 착취 동영상을 제작하고 소셜미디어 텔레그램 채팅방을 통해서 퍼뜨린 조주빈(25)이 작년 3월 25일 오전 서울 종로경찰서를 나서고 있다. /오종찬 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

실제 경찰은 작년 성 착취물 사건 당시 수사에 어려움을 겪었다. 박사방 운영자 조주빈(25)은 2018년 12월부터 작년 3월까지 텔레그램 비밀대화방을 ‘회원제’로 운영했다. 신분증을 들고 본인의 얼굴이 나오도록 사진을 찍도록 했고, 성 착취물 공유·제작 등 범죄에 가담하지 않으면 대화방에 입장시키지 않았다. 공범인 공익요원을 통해 신원 조회도 했다. 경찰청 사이버수사과 관계자는 “조주빈이 신분증을 요구하고 범죄 가담을 유도해 수사가 어려웠던 측면이 있다”며 “수사 목적이라도 현행법상 성 착취물 영상을 사고 파는 건 불법이었기 때문”이라고 했다.

◇”성 착취물 판매·공유할 땐 ‘딥 페이크’ 이용할 듯”

8일 경찰청은 사이버수사국장을 팀장으로 한 ‘위장수사법 후속조치’ TF(태스크포스) 구성을 완료하고 약 7개월 간 구체적인 수사 가이드라인을 만들기로 했다. 경찰 관계자는 “실존 인물이 2차 피해를 입을 수 있기 때문에, 성 착취물 판매나 공유를 통한 수사를 할 땐 만화 영화나 ‘딥 페이크’ 허위 영상을 이용할 가능성이 높다”고 했다.

경찰이 불순한 의도로 성 착취물을 구매하거나 내려받아도 고의나 중대한 과실이 인정되지 않으면 처벌을 받지 않는다. 면책 조항이 있기 때문이다. 경찰공무원법에 따른 징계 사유에 해당돼도 마찬가지다. 이 때문에 경찰이 법을 오·남용할 수 있다는 우려도 나온다.

|

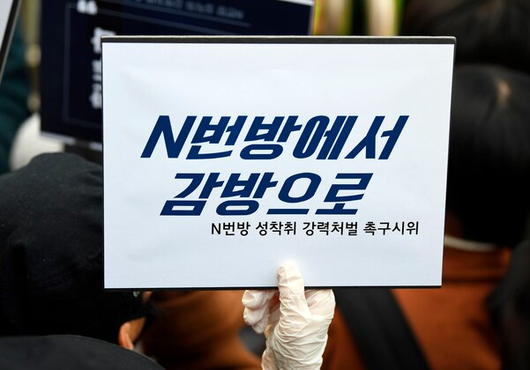

작년 3월 25일 ‘박사방’ 운영자 조주빈이 탄 차량이 서울 종로경찰서를 나와 검찰 유치장으로 향하자 시민들이 조주빈의 강력처벌을 촉구하며 피켓 시위를 하고 있다. /연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇현장선 “범죄 특성상 위장 수사 불가피…명확한 가이드라인 만들어야”

현장에서는 디지털성범죄 특성상 이런 적극적인 위장 수사가 불가피하다는 목소리가 나온다. 이창현 한국외대 로스쿨 교수는 “위장 없이 사실상 범인 특정이 어려운 마약 수사에서는 이런 방식의 수사가 빈번하게 이뤄지고 있다”며 “디지털성범죄도 마찬가지라는 점에서 차라리 명확한 가이드라인을 통해 요건이나 범위 등 합법적인 수사 범위를 정하는 것이 위법 가능성을 줄이는 것”이라고 했다.

서혜진 한국여성변호사회 변호사는 “디지털 공간에서의 성범죄는 비밀리에 이뤄져 제3자 인지가 어렵다”며 “온라인에 영상이 퍼지는 2차 가해를 막기 위해서라도 범죄 예방이 중요하기 때문에, 적극적으로 잠재적 범죄를 찾아나설 필요가 있다”고 했다.

[조유미 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.