중국 정부 주도 대규모 보조금

바이든은 56조원 투자계획

우리정부 한발 늦은 대응 아쉬워

규제개선·인프라 확대·稅지원 등

전문가들 "과감한 정책 필요"

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

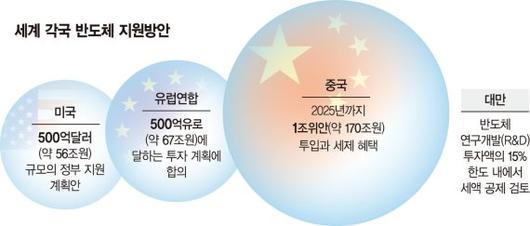

전 세계가 반도체를 전략자산화 하려는 움직임이 빠르게 전개되고 있는 가운데 우리 정부가 뒤늦게 청와대 주제로 관련 대책 회의를 개최하면서 뒷북 대처라는 지적이 나오고 있다. 이미 미국·중국·유럽 등 주요국이 반도체 패권을 차지하기 위해 대규모 투자와 세금지원 등 상상을 초월하는 인센티브를 제시하고 있다. 특히 미국은 조 바이든 대통령이 직접 나서 자국업체 뿐만 아니라 삼성전자 등 해외 업체들에 대한 지원까지 약속하면서 투자를 독려하고 있는데 우리 정부는 이제야 업계 의견 수렴에 나서고 있다.

전문가들은 세계 주요국들이 반도체를 자원화 하려는 상황속에서 글로벌 반도체 경쟁력 강화를 위해 정부가 과감한 제도개선과 함께 인프라 확대, 세제 지원 등에 적극 나서야 한다고 조언했다.

■인프라·환경·인력 등 정부지원 절실

15일 청와대는 대통령 주제 확대경제장관회의를 열고 자국 중심 반도체 공급망 구축과 지원방안 등을 논의했다. 첨단 반도체 등 국가 경제 차원에서 기술·경제적 가치가 높은 핵심기술 투자에 대한 세제 지원 확대와 금융·기반시설 지원, 규제 합리화 방안 등도 검토했다.

하지만 늑장 대응이라는 비판과 함께 이제라도 경쟁력 확보를 위해 실효성 있는 지원방안을 내놔야 한다고 지적했다. 이종환 상명대학교 시스템반도체공학과 교수는 "정부가 조금 늦은 감이 있다"며 "정부나 기업 등 산학연이 합쳐서 반도체 생태계를 구축해야 한다"고 말했다.

현재 미국·중국·유럽은 반도체 전력화를 위해 자국 내 생산설비 확충에 나서고 있다. 미국은 중국의 반도체 굴기를 견제하기 위해 인텔을 비롯 삼성전자 등에 대해 노골적으로 투자 확대를 요구하고 있다.

이승우 유진투자증권 연구원은 "미국과 중국은 정부 주도하에 반도체 전력화에 속도를 내고 있는데, 우리 정부는 그동안 기업들에만 맡겨놨다"며 "미국의 세제 지원, 중국의 보조금처럼 이제 우리 정부도 어떤 역할을 할지 결정해야 할 때"라고 지적했다. 그는 "미국이 중국 반도체 기술의 첨단 공정을 막기 위해 장비 등을 통제할 가능성이 있는데, 당장 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 시설이 손해를 입지 않도록 정부가 나서서 중재해야 한다"고 강조했다. 이주완 포스코경영연구원 연구위원은 "정부의 직접적 지원은 무역분쟁의 소지가 있어 한계가 있다"며 "정부가 할 수 있는 건 환경 평가, 인프라 등 제도적, 인력양성 부분이다"고 말했다. 그는 "생태계 형성에 정부가 도움을 줘야 한다. 팹리스(설계전문회사) 분야에서 똘똘한 중소기업이 클 수 있도록 지원해야 한다"고 말했다.

■세계 반도체 전쟁에 정부대응 '실기'

글로벌 반도체 전쟁이 심화되는 상황에서 정부 대응이 늦어 실기했다는 지적이 나온다. 미국과 유럽은 반도체 투자에 가장 적극적이다. 조 바이든 대통령은 지난달 500억 달러(약 56조 원) 투자 계획을 반도체 인프라 투자 법안 발의를 본격화했다. 유럽연합(EU)은 최근 최대 500억 유로(약 67조 원)에 달하는 투자 계획에 합의했다. 또 2030년까지 전 세계 반도체 제품의 20%를 역내에서 생산키로 했다. 독일도 최근 유럽연합(EU) 내 반도체 제조 기술 발전 프로젝트에 10억 유로를 투입키로 했다.

하지만 우리 정부는 애초 '반도체 특별법' 등이 특정 분야에 혜택을 준다는 이유로 그간 회의적인 입장을 고수해 오다 국제 정세를 읽지 못한다는 비판이 쏟아지자 지난 14일에야 법안 제정을 검토하기로 급선회했다. 성윤모 산업부 장관은 "반도체 글로벌 공급망 불확실성으로 미국·EU·중국 등은 대규모 자금 지원, 투자 인센티브 제공 등 파격적인 정책을 추진하고 있다"며 "우리도 인력양성을 적극 추진하고, 타국 입법 동향 등을 감안해 반도체 특별법 제정도 검토할 것"이라고 강조했다.

ahnman@fnnews.com 안승현 임광복 김서원 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.