|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

오는 10월 출범을 예고하고 있는 정부 주도 대환대출플랫폼에 대해 카드업계가 긴장하고 있다. 가맹점 수수료율 인하 여파로 본업인 신용판매(신판)에서 수익을 내기 어려워졌지만 시중은행 대출규제와 '빚투(빚내서투자)' 열기 등으로 대출 수요가 지난해 말부터 카드업계로 몰렸다. 절차가 복잡하지 않은 '카드론(장기카드대출)' 이익이 늘었다.

편리하게 대출을 갈아탈 수 있는 대환대출플랫폼이 뜨면 업권별 무한경쟁이 시작된다. 기존 대출 상품 금리를 낮출 수밖에 없고, 절차가 어렵지 않다는 장점도 크게 부각되기 어렵다. 인터넷전문은행의 중금리 대출 침공과 저축은행과의 경쟁도 부담스럽다는 반응이다.

20일 금융업계에 따르면 최근 금융당국은 금융권 관계자들과 핀테크(금융기술기업)들을 만나 대환대출플랫폼 운영 등을 설명하는 자리를 마련했다. 은행권은 10월, 2금융권은 12월에서 내년초 사이에 대환대출플랫폼에 참여한다는 목표를 전달했다.

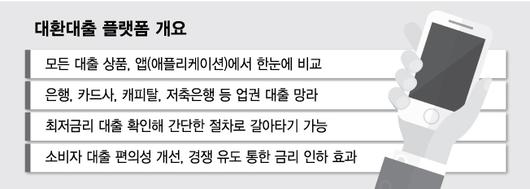

대환대출플랫폼은 시중은행은 물론이고 카드사, 캐피탈, 저축은행 등 2금융권 모든 대출 상품을 모바일 앱(애플리케이션) 등을 통해 한 눈에 비교해 손쉽게 갈아탈 수 있도록 하는 서비스다.

지금은 개별 금융기관의 대출 승인 요건이나 금리, 한도 등을 차주가 일일이 확인해야 한다. 핀테크의 '대출 비교 서비스'가 혁신금융으로 지정돼 서비스 중이지만 제휴 금융 기관 상품 정보만 볼 수 있어 한계가 명확했다. 대환대출플랫폼이 상용화 되면 금융기관에 직접 방문하지 않고 앱을 통해 자신의 신용정보로 가장 낮은 금리의 대출을 확인하고 간단한 절차를 통해 갈아탈 수 있게 될 것으로 예상된다.

금융사간 금리 경쟁 유도를 통한 대출금리 인하와 절차 간소화를 통해 각종 서류 발급을 생략, 신용대출 관련 수수료 절약할 수 있도록 하겠다는 것이 금융당국의 의도다. 차주들의 대출 편의성이 개선될 것으로 기대된다.

다만, 금융권은 대환대출플랫폼이 업권별 금리 인하 출혈경쟁으로 이어질 상황에 대해 크게 우려하고 있다. 특히 카드업계는 최근 은행권 대출 규제 '풍선효과'로 전에 없던 고신용자 이용 비율이 높아진 상황이다. 대환대출플랫폼이 활성화 되면 보다 낮은 금리 상품을 가진 시중은행으로 대거 이들이 빠져나갈 가능성이 점쳐진다.

인터넷전문은행들과의 중금리 대출 경쟁도 카드사들에게는 큰 부담이다. 중금리 대출은 그동안 2금융권 전유물로 여겨졌다. 그러나 시중은행인 인터넷은행들이 조만간 더 공격적으로 중금리 대출 시장에 진입한다. 실제로 케이뱅크는 중금리 대출 취급 규모를 올해 1조2084억원으로 전년대비 2배이상 늘리고, 카카오뱅크도 지난해 1조4380억원에서 3조 1982억원으로 확대한다는 방침이다. 출범을 앞둔 토스뱅크는 중·저신용자 대상 신용 대출 비율 목표를 올해 34.9%로 설정했다. 2023년말까지 44%로 확대한다는 방침이다.

지난해 카드사 전체 중금리 대출 공급이 1조원 수준이었다. 수신기능이 있어 자금조달면에서 유리한 인터넷은행들이 더 낮은 금리를 제시할 것이 분명하고, 차주가 인터넷은행 등으로 대환을 진행하면 타격이 적지 않을 것으로 전망된다.

고객층이 겹치는 2금융권간 경쟁도 치열해 질 수밖에 없다. 그동안의 대출은 저축은행은 점포 기반으로 진행됐다. 카드사는 텔레마케팅이나 직접 방문 등이 주였다. 그래서 카드사 쪽의 모집비용이 상대적으로 높다. 이런 점이 금리에도 반영됐다.

대환대출 플랫폼이 나오면 같은 조건에서 금리가 낮거나 한도가 조금이라도 많은 저축은행 상품에 카드론 차주가 노출 될 수밖에 없다. 중도상환수수료가 금융권에서 유일하게 없는 '카드론'을 버리고 쉽게 이동할 가능성이 높다고 카드사들은 걱정한다.

카드업계 한 관계자는 "고객편의와 대출 경쟁력 확보를 위해 금융권에서 유일하게 카드론만 중도상환수수료율 없이 운영됐다"며 "대환대출플랫폼이 나오면 오히려 가장 먼저 부담없이 포기할 수 있는 대출 상품으로 인식될 수 있다"고 말했다.

김세관 기자 sone@

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.