[윤설영의 일본 속으로] 장기 저성장, 저물가·저임금 고착

한·일 물가 차이 2.8배→1.2배로

저출산으로 수요 감소,가격 낮춰

'인구 감소' 한국에도 시사점

|

지난해 7월 1일 입장객을 맞고 있는 도쿄 디즈니랜드의 모습. 코로나19로 인해 직원들이 마스크를 쓴 채 안내하고 있다. 도쿄 디즈니랜드의 입장료는 전세계에서 가장 저렴한 수준이다. 로이터=연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

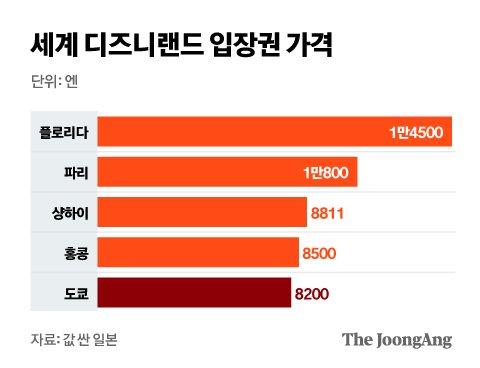

도쿄 디즈니랜드의 입장료는 8200엔(약 8만6100원)으로 전세계 디즈니랜드 중 가장 저렴하다. 이는 미국 디즈니랜드(1만 4500엔·엔화로 환산)의 약 70% 수준으로 상하이(8824엔)나 파리(1만800엔) 디즈니랜드보다도 낮다. 일본 넷플릭스의 월간 사용료도 1490엔(약 1만5600원)으로 세계 최저 수준이다. 그런데도 이들 서비스를 이용하는 일본인들은 “비싸다”라고 느낀다.

저가 생활용품점인 ‘다이소’는 일본에서 100엔 균일가격으로 판매한다. 하지만 미국에선 160엔, 뉴질랜드에선 270엔, 태국에선 210엔 등으로 같은 물건도 더 비싸게 팔리고 있다. 한국 다이소 역시 1000원, 3000원, 5000원 등 가격에 차등을 두고 있기 때문에 일본보다 비싼 셈이다.

|

설을 앞둔 지난 2월 9일 일본 도쿄 아키하바라의 상점에서 손님 한 명이 혼자서 물건을 고르고 있다. 로이터=연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난 20여년간 저성장을 거듭해온 일본은 물가가 거의 오르지 않았다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 2000년 이후 20년간 물가가 상승한 해는 7개년뿐이다. 동시에 2000년 이후 일본의 GDP도 1.007배밖에 성장하지 않았다. 같은 기간 한국은 2.95배 성장한 것과 비교하면 일본은 사실상 마이너스 성장을 한 셈이다.

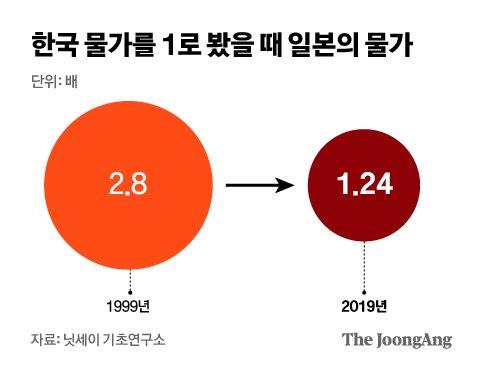

도쿄와 서울의 생활물가는 실제 데이터상에서도 거의 차이가 나지 않는다. 닛세이 기초연구소 김명중 주임연구원이 OECD 자료를 분석한 바에 따르면, 일본의 물가수준은 1999년 한국의 2.8배였지만, 2019년엔 1.24배로 차이가 크게 좁혀졌다. 일본 스타벅스 음료 가격은 카페 라테가 418엔(약 4380원)으로 한국 가격인 4600원보다 되려 저렴하다.

|

한국 물가를 1로 봤을 때 일본의 물가. 그래픽=김은교 kim.eungyo@joongang.co.kr |

한 때 세계 최고 수준의 물가로 악명이 높았던 일본이 이처럼 ‘싸구려’를 파는 나라가 된 건 왜일까. 최근 일본에서 화제가 되고 있는 『값싼 일본(安いニッポン)』(나카후지 레이·닛케이 프리미어 시리즈)은 낮은 물가 현실과 그로 인한 폐해를 지적하고 있다. 다이이치생명경제연구소의나가하마도시히로(永濱利廣) 수석 이코노미스트는 책에서 “한 마디로 장기 디플레로 인해, 기업이 가격을 올리는 메커니즘이 붕괴되었기 때문”이라고 지적한다. 일본 소비자들이 가격에 너무 민감해 원자재 가격 상승 등 인상 요인이 발생해도 가격을 올리지 못한다는 설명이다. 기업들은 소비자가 떨어져 나갈까 두려워, 제품 개발보다는 오로지 가격 경쟁에만 몰두하고 있는 형국이다.

실제 저자가 마트의 결재 시스템을 분석해보니 식품, 생활용품 1780개 품목 가운데 무려 903개가 2000년 이후 가격을 내린 것으로 나타났다. 카레통조림은 75%나 가격을 내린 113엔, 인스턴트 홍차는 37% 내린 254엔, 곽 티슈는 14% 내린 236엔에 현재 팔리고 있다.

도쿄도는 지난달 27일 공중목욕탕 이용 요금을 14년 만에 올렸다. 코로나19 발생 이후 문을 닫는 목욕탕이 속출하자 480엔에서 겨우 10엔 올린 것이다. 그런데도 도쿄목욕탕조합은 “공익 목적을 충분히 알고 있지만 부득이하게 올리게 됐다”며 읍소했다.

|

세계 디즈니랜드 입장권 가격. 그래픽=김은교 kim.eungyo@joongang.co.kr |

일본 소비자들이 유독 가격에 민감하고 지갑을 열지 않는 건 실제로 소득이 늘지 않았기 때문이다. 일본의 최저임금은 1993년 이후 0.1~3.1% 사이에서 인상됐다. 한국은 그사이 7번이나 10% 이상의 높은 임금인상률을 보였다. 반면 일본 민간기업의 실질 평균 연봉은 1996년 472만엔에서 2018년 433만엔까지 되레 줄었다. 기업들이 비정규직의 비율을 37.2%(2020년)까지 늘린 것도 영향이 컸다. 김명중 연구원은 “일본의 비정규직 임금은 정규직의 60% 수준으로 차이가 큰 편이다. 수요가 생겨나기 힘든 임금구조”라고 분석했다.

박상준 와세다대 국제학술원 교수는 “고령화로 인한 수요 감소”를 ‘값싼 일본’의 큰 원인으로 꼽았다. 그는 “국내 물가수준을 결정하는 건 국내투자인데, 일본 기업들도 국내보다 해외 투자를 많이 하고 있다”면서 “인구감소와 경기 침체 장기화로 미래 수요에 대한 기대가 없기 때문”이라고 지적했다.

물가가 오르지 않으면 서민들은 생활이 안정되지만, 일본만 홀로 저렴한 ‘갈라파고스’ 구조에선 생각보다 폐해가 크다. 해외 명품이나 와인·그림 등 세계시장에서 일본인의 실질 구매력은 점차 떨어지고 있다. 임금이 거의 오르지 않다 보니 고급 인재들이 더 나은 연봉과 처우를 찾아 해외로 빠져나가는 케이스도 늘고 있다. 특히 애니메니션 종주국인 일본의 인재가 중국으로 스카우트 되는 자존심 상하는 일도 발생하고 있다.

아베노믹스의 ‘엔저 정책’도 양날의 칼이었다. 이토다카토시(伊藤隆敏) 미국 콜롬비아대학 교수는 책에서 “유럽이나 아시아 국민들은 일본에 와서 장기 체류를 하며 쇼핑을 즐기지만, 정작 일본인들은 해외여행을 할 여유가 없다”고 꼬집었다. 외국인들은 1박에 7만~8만엔 하는 고급 호텔에서 지내지만 일본인들은 5000엔짜리 비즈니스호텔을 이용하는 ‘이중 가격’ 구조도 곳곳에서 발생하고 있다. 젊은 학생들은 해외 유학을 꺼리고, 일본 국내에선 인재가 육성되지 않고, 세계 경쟁력을 잃어 경제가 활력을 잃는 악순환이 계속되는 것이다.

‘값싼 일본’이 된 상황은 한국에 시사하는 바가 적지 않다. 김명중 연구원은 “일본은 버블 붕괴 이후 신성장 산업을 발굴하지 못하고 제조업을 고수하다 세계적 흐름에 따라가지 못했다”면서 “한국도 디플레에 빠지지 않는다는 보장이 없다”고 지적했다.

한국의 출산율 저하 속도가 일본보다 가파르고, 대기업과 중소기업의 임금 격차 확대, 고용의 불안정 등 일본보다 취약한 구조에 놓여있다는 것은 경제학자들의 공통된 의견이다. 박상준 교수는 “저출산과 고령화는 일본경제의 ‘원죄’다. 이런 상황에선 한국도 출산율이 높아질 수 없다. 장기침체에 빠질 수 있다는 위기감으로 일본 사례에서 배울 건 배워야 한다”고 지적했다.

윤설영 도쿄특파원

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.