◆ <상> 진화하는 성착취물 유포

결제액·초대인원 따라 수위 높아

청소년·女아이돌 딥페이크부터

'3~13세' 영유아 영상 공유 가능성

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

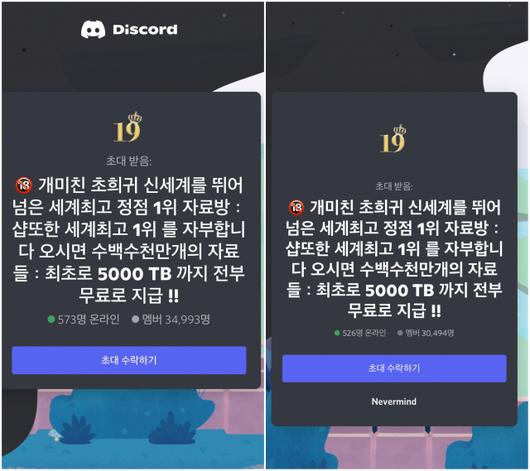

2년 전 n번방 사건과 유사한 텔레그램 ‘제2 n번방’이 다시 확인돼 경찰 수사가 확대되는 가운데 해외 채팅 앱 ‘디스코드’에서도 n번방과 매우 흡사한 방식의 음란물 공유방이 활발하게 운영되는 정황이 확인됐다. 1일 기준 3만 5000명가량의 참여자가 입장했다. 카테고리 명칭에 따르면 청소년뿐만 아니라 영유아를 대상으로 한 음란물까지 공유되는 것으로 추정돼 피해자가 더 발생할 것으로 우려된다.

2일 서울경제 취재를 종합하면 해당 디스코드방에는 트위터·인스타그램 등 각종 소셜네트워크서비스(SNS)로 유포된 링크를 따라 참여자들이 계속 입장했다. 실제 기자가 확인한 디스코드 방에는 이달 1일 오전 9시 기준 3만 5000명에 가까운 인원이 참여했고 다른 참여자가 입장했다는 알람이 계속 울렸다. 입장한 지 9시간가량 지난 1일 오후 6시께 해당 방은 폭파돼 사라지고 방에서도 퇴장됐다. 그러나 2일 오전 9시께 SNS를 통해 또 다른 링크를 찾을 수 있었다. 해당 링크로 입장한 디스코드 방은 전날 입장한 방과 구성 및 운영 방식이 같았고 2일 오전 9시 기준 3만 1000명가량의 참여자가 입장했다.

디스코드 방 운영자들은 문화상품권 캐시 충전 결제 방식으로 영상을 공유받거나 계정별로 초대한 인원에 따라 단계별로 더욱 수위가 높은 영상을 다운받을 수 있다고 안내했다. 기존의 텔레그램 n번방과 매우 흡사한 운영 방식이다. 결제는 문화상품권 핀코드를 입력하는 방식으로만 이뤄져 경찰의 수사망을 피하고 있다.

디스코드 방은 “초대 많이 해 돈 벌어라, 더 수위 높은 ‘진짜’ 영상 다운 받아라”라고 홍보하며 참여자들에게 링크 유포를 유도하는 소위 ‘다단계’ 방식으로 운영됐다. 초대 가능 인원에 따라 △틱톡·트위터는 500명 이상 △페이스북·인스타는 300명 이상 △유튜브는 100명 이상 △커뮤니티는 50명 이상 △디스코드는 30명 이상 바로 초대 가능하다며 안내하고 있다. 사실상 모든 SNS로 링크가 유포되는 것으로 추정된다. 참여자가 돈을 내고 영상을 다운 받기 꺼릴 경우 초대 링크를 SNS에 게시해 다른 참여자의 초대를 유도하는 운영 구조로 해석할 수 있다. 계정이 몇 명의 인원을 초대했는지, 초대 받은 사람이 실제로 입장하는지 여부도 정확하게 체크됐다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

영상 카테고리에는 딥페이크, 미성년자 대상 영상물이 상당수 언급되고 있어 성범죄 피해가 우려된다. 50명 이상 초대한 계정만 입장할 수 있는 최고 수위 방에는 ‘3~13세’ 카테고리까지 존재했다. 카테고리는 ‘여자 아이돌 딥페이크’ ‘초중고딩 최신 강간 모음’ ‘초중고딩 노예 모음’ ‘초중고딩 전번(전화번호) 모음’ ‘초중고 몰카’ 등이 있었으며 취재 과정에서 여성 아이돌그룹 멤버의 딥페이크 음란물 영상도 확인됐다. ‘텔레그램 영상 모음’ 카테고리도 존재해 텔레그램 방에서 공유되는 영상이 디스코드에서도 공유될 가능성도 보인다.

디스코드 음란물 공유방은 2020년 조주빈 일당의 n번방 보도 이후에도 발견된 바 있다. 2021년 초반 보도 당시에는 4000여 명의 참여자가 있는 것으로 확인됐으나 현재는 이용자가 최소 10배 가까이 늘어난 것으로 추정된다.

경찰청 관계자는 “디스코드에서도 텔레그램 n번방 같은 유사 사례가 이어지고 있는 점을 인지하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “2020년 n번방 사건 당시 각 지방청이 플랫폼별로 전담 모니터링하는 시스템으로 수사했으며 경기북부경찰청이 디스코드를 담당했다”고 밝혔다. 현재 ‘제2 n번방’ 수사는 서울경찰청에서 전담 수사하고 있다. 디스코드를 포함한 여타 플랫폼들도 서울경찰청이 전방위적으로 모니터링하고 있다.

박신원 기자 shin@sedaily.com

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.