세계 각국 달 탐사-개발 계획 '러시'

2035년대 이후 달 장기거주 계획

자원 활용 등 경제-안보 영역될 듯

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[아시아경제 김봉수 기자] 오늘(10일) 오후 7시를 전후에 한가위 둥근 보름달이 떠오른다. 예전엔 항아나 토끼가 노니는 상상의 공간이었다. 요즘도 한가위 보름달을 보면서 소원을 비는 사람도 있다. 하지만 앞으로 10여년 후에는 인류의 생활 공간이 될 전망이다. 달 기지가 건설돼 화성 탐사 등 우주 개척의 전초가 되고 귀중한 자원 채취ㆍ의학실험 등 경제적으로도 중요한 역할을 하게 된다. 특히 내년 1월에는 한국의 첫 달 탐사 궤도선 다누리가 달 상공 100km 궤도에 안착해 임무를 수행할 예정이다.

◇ 2030년대 달 기지 건설

10일 한국항공우주연구원에 따르면, 미국과 중국 등 주요 우주 강국들을 중심으로 2030년대 달 유인 기지 건설과 자원 활용 계획이 추진되고 있다. 26개국으로 구성된 국제우주탐사조정협의체(ISECG)는 2020년 발표한 달 탐사 로드맵에서 2024년쯤 인류 달 재착륙이 진행되고 2030년까지는 달 표면 탐사ㆍ이동 수단 확보, 루나게이트웨이 건설 및 장기체류ㆍ화성 탐사 준비가 진행되고 2040년부터는 달에서 인류가 장기체류하고 활동하는 시기가 될 것이라고 전망했다. 실제 국제 연구기지(ILRS) 추진 국가들은 2025년까지 자원ㆍ지형 탐사 등을 통해 부지를 물색하고 2035년까지는 지구-달 운송시스템, 달 과학시설ㆍ현지자원활용 기술 검증 시설 등을 구축한다는 계획이다. 이후 2035년부터는 ILRS를 이용해 과학 실험 및 유인 탐사 등을 본격화할 예정이다.

이를 위한 각국의 투자도 급증하고 있다. 세계 달 탐사 정부 예산 총액은 2019년 약 8억달러에서 2029년 30억달러로 10년 새 3.8배 늘어날 전망이다. 달 탐사 프로그램 수(50kg 이상의 위성 또는 착륙선)도 2010~2019년 7개에서 2020~209년 51개로 7.3배 급증했다. 지구-달 수송 시장 규모도 2021~2040년까지 총 790억달러(누적)에 이를 전망이며, 달 현지자원활용 시장 규모도 같은 기간 총 630억달러(누적)에 달할 것으로 예측된다.

|

◇ 왜 가는가?

전문가들은 우선 달의 경제ㆍ산업적 가치가 충분하다고 본다. 발사체 연료ㆍ유인활동에 필요한 물, 산소, 수소 존재가 확인됐고 희토류ㆍ티타늄도 상당량 매장돼 있다. 또 달을 화성 탐사 등 우주 임무에 활용하면 수송 비용 절감과 재사용 기반의 탐사 효율성을 확보할 수 있고, 달에 인프라를 우선 구축하는 나라가 자원도 우선 선점하게 된다. 달에서 심우주 통신, 우주관측ㆍ항법 시스템, 에너지 생산, 과학적 연구의 임무를 수행하면 지구보다 훨씬 효율적일 수 있다.

특히 앞으로 세계 각국이 달 자원을 놓고 충돌할 상황이 벌어져 능동적으로 대처하려면 먼저 가는 수밖에 없다. 현재 1967년 유엔(UN)에서 체결된 외기권 협약과 1979년대 18개국이 합의한 달 조약(Moon Agreement)과 있지만 주권ㆍ소유권 등을 일체 인정하지 않았다. 하지만 달 자원 채취ㆍ반출ㆍ가공 등의 권리를 누가 갖느냐에 대해 실효적 영향을 미치는 국제적 합의ㆍ규약은 전무한 상태다. 달 자원에 대한 국가의 전략적 이해를 보호하고 우주 기술 안보를 확보하는 한편 국력 신장과 대외적 리더십 확보 등을 위해서라도 현재의 달 탐사는 충분히 가치가 있다는 지적이다. 실제 미국은 2015년 "자원 채취는 조약에 위배되지 않는다"면서 상업 기업들의 우주 자원 채취ㆍ소유권을 인정했다. 룩셈부르크도 2020년 우주광업 스타트업 활성화를 위해 같은 조치를 취했다.

◇ 과제도 산적

달에는 물과 자원이 존재하지만 지구와 마찬가지로 한정된 지점에만 있다. 미국의 서부 개척 시대 골든 러쉬 과정에서 무법자들이 판을 쳤던 상황이 달에서 재현될 수도 있다. 현재 유엔에서 다국간 협의체를 통해 달 등 우주에서의 자원 채취ㆍ활용에 대한 국제적 규범이 논의 중인 이유다. 하지만 미국을 중심으로 한 21개 아르테미스 협약 국가들은 이미 달 자원 채취ㆍ활용에 대해 원칙적이지만 규칙을 마련해 놓았다. 반면 중국ㆍ러시아는 독자적 달 유인 탐사ㆍ기지 건설을 추진하는 등 따로 놀고 있다.

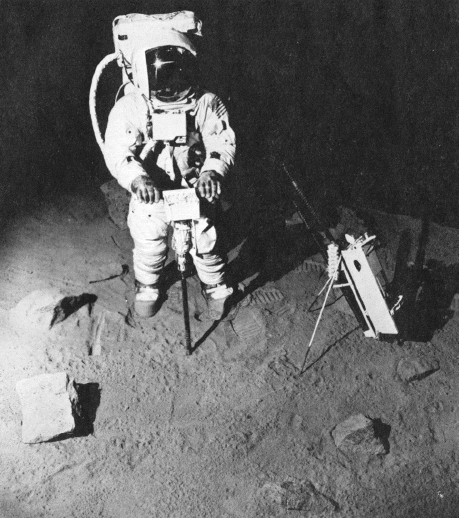

기술적 장벽도 있다. 달 표토는 지구와 달리 미세하고 밀도가 높은 먼지로 구성돼 있어 굴착이 보통 어려운 게 아니다. 1969년 아폴로 11호 착륙 당시 우주인들이 이런 이유로 달 표본을 제대로 채취하지 못해 당황했다는 일화가 유명하다. 결국 아폴로 15호때부터는 광산용 드릴을 동원했고, 17호때에서야 달 표토를 3m 깊이로 겨우 파내 열 흐름 감지기를 설치했었다. 뿐만 아니라 현지 활용을 위한 각종 기술 개발과 실증도 큰 과제다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.