|

그는 맨 그 자리 숨빛이요, 늘 흐르는 숨결이요, 들고나는 숨 하나일 뿐이다. 하고픔(欲心)이 텅 비어 사라졌다. 제나(自我)도 없다. 참나(眞我)는 늘(常)을 알아 밝(明)이다. 밝에 올가미를 씌울 수 없다. ‘함없’(無爲)이니 못하는 것이다. 닝겔_흐르는 시선15, 2022, 아이패드 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

길이 몸에 없으면 올가미가 맘을 억세게 조인다. 길을 몸에 닦아 참몸(眞身)으로 거듭나면 뜻밖에도 올가미는 사라져 버린다. 그러므로 무엇을 못하는 것은 올가미 때문이 아니다. 참몸은 올발라진 몸이니 옭아맨 올가미가 없다. 올가미도 없는데 왜 못하는 것일까?

57월에 길 올바로 잘 세운 몸은 결코 밑동이 빠지지 않는다고 했다. 다함없는 밑동이므로. 또 길 올바로 잘 안은 몸도 결코 속알을 벗어나지 않는다고 했다. 늘 속알이 참(眞)하여 높속알(上德)이므로. 그리고 길올(道理) 잘 세움은 ‘높임’이요, 길올 잘 안음은 ‘깊힘’이니, 스스로 가르치고 스스로 닦아서 깨닫는 ‘높임’에 ‘깊힘’이 솟구쳐 올바르다고도 했다. 올바름은 참(眞) 하나로 뚫린 길이다.

53월부터 이어지는 글월은 따로 또 같이 그물코로 갈마드는 글이니 하나로 함께 보아야 잘 풀린다. 왜, 잘 세운 것은 빠지지 않고 잘 안은 것은 벗어나지 않는 것일까. 사슴뿔은 이렇게 풀었다.

“잘 세운 것이란 길을 몸에 닦아서 든든한 낮힘으로 깬앎(意識)이 높이 솟은 것이라네. 길을 몸에 닦았으니 낮힘은 결코 빠지지 않는다네. 잘 안은 것이란 길을 몸에 닦아서 속알이 밑음으로 열린 것이라네. 텅 비어 뚫린 속알은 결코 벗어지지 않는다네. 그러니 낮힘이 솟구쳐 ‘높임’이 열리면 아래는 늘 저절로 열려 알아지듯이, 아래 터가 밑음으로 ‘깊힘’이 열리면 위는 늘 저절로 열려 알아지듯이”(54월)

맨(夷)의 풀이는 이렇다.

“이(夷)는, 어질어 산숨(生命)을 좋아하니 잘몬(萬物)이 땅에 밑뿌리 터 나는 것이요. 그것은 크니, 하늘이 크고 땅도 크며 사람 또한 큰 것이며, 그래서 사람이 본받은 땅, 땅이 본받은 하늘, 하늘이 본받은 길, 길이 본받은 제절로(自然)이다. 그 제절로가 크게 둥글고 둥글어(弓弓) 가없이 큰 둥긂(一圓)이다. 돌고 도는 돎이 동그랗게 돌아가는 없긋(無極)으로 늘 없이 있는 그것. 바로 이(夷)의 없꼴(無形)이 ‘맨’인 이유다.”(53월)

하고픔을 내려놓는 자리도 이렇게 말했다.

“하고픔의 생각이 뚝 끊어져 멈춘 자리, 덩그렁하니 텅 빈 마음자리에 속알을 머금어야 한다. 하늘 바탈의 씨알을 환히 틔워 얼의 얼빛으로 가없는 밝이 번져야 한다. 그래야 두터워진다. 두터우면 굳고 깊어 밀음 믿음 밑음이 올발라지니 고름이 한결같다. 하늘 숨 하나로 돌아가는 속알은 늘 그대로다. 몸맘에 바알간 어린 아이 모심이다.”(55월)

자, 세 글월에서 풀음을 위한 씨글을 뽑아보자.

“낮힘이 솟구쳐 ‘높임’이 열리면 아래는 늘 저절로 열려 알아지듯이, 아래 터가 밑음으로 ‘깊힘’이 열리면 위는 늘 저절로 열려 알아지듯이”

“돌고 도는 돎이 동그랗게 돌아가는 없긋(無極)으로 늘 없이 있는 그것. 바로 이(夷)의 없꼴(無形)이 ‘맨’인 이유다.”

“하늘 바탈의 씨알을 환히 틔워 얼의 얼빛으로 가없는 밝이 번져야 한다. 그래야 두터워진다.”

길을 몸에 닦으니 늘 저절로 열려 알아지고, 동그랗게 돌아가는 없긋(無極)으로 늘 없이 있으며, 얼의 얼빛으로 가없는 밝이 번지면서 두터워진다. 그래서 못하는 것이다. 하고픔도 없이 맨 그 자리에 오롯한 하나로 섰으니 보아 못 보는 뭔(夷)이요, 들어 못 듣는 뭘(希)이요, 쥐어 못 잡는 뭣(微)이지 않겠는가. 그는 맨 그 자리 숨빛이요, 늘 흐르는 숨결이요, 들고나는 숨 하나일 뿐이다. 하고픔(欲心)이 텅 비어 사라졌다. 제나(自我)도 없다. 참나(眞我)는 늘(常)을 알아 밝(明)이다. 밝에 올가미를 씌울 수 없다. ‘함없’(無爲)이니 못하는 것이다.

노자 늙은이는 47월에서 “지게문을 나지 않고 세상을 알며”라고 말했다. 떠돌이가 풀기를 “‘나지 않고’의 뜻은 그저 그대로 있다는 것이지. 처음부터 참나는 든 적이 없어서 나지도 않아. 참나는 들고나는 게 아니거든. 이미 아이 뱀(孕胎)에 한울 씨알이 있고 아이는 그 한울 씨알을 가지고 태어나는 거야. 있는 그 자리의 한울 씨알을 깨야 한울의 본 꼴인 참나가 솟지. 참나가 솟으니 세상이 바로 알아져. 한울이 참나요, 참나가 한울이니, 씨알 깬 그 자리에 바로 우주우물이 환히 열려 하늘길이 다 보이지 않겠어?”라고 말했다. 여기서 말하는 지게문(戶)은 여닫이문이 아니다. 설문해자에 호(戶)는 외짝 문이며 ‘지킨다’의 뜻이다. 무엇을 지키는 것일까? 뫔이다. 빈 집 빈 몸에 숨 하나로 가득한 마음을 지키는 것이다. 몸이 어디에 있더라도 텅 비어 돌아가는 숨을 지키면 다 알아지고 보인다. 지게문이 걸린 빈 방(房)의 참나(眞我)는 깨끗이 우주우물로 뚫려 환히 열리니 다 훤하다. 다 알아진다. 다 보인다, 다 되고 되는 일들이다. 참나는 이제 방에도 있고 여기저기거기 없는 곳이 없다. 자 이제 56월을 보자.

|

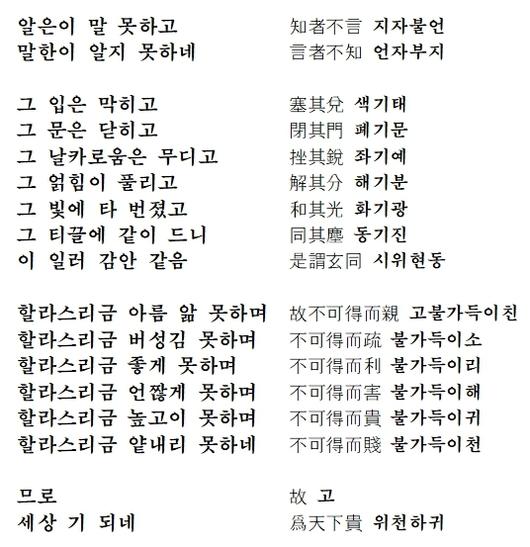

네 번째 말숨 풀이는 깨달이다. 깨달이가 세운 말은 ‘세상 기 되네’(爲天下貴)이다. ‘기’(貴)는 ‘높’이요, ‘높고이’다. 여기서 ‘기’라고 한 것은 썩 좋아 나무랄 데 없으니 아주 훌륭한 사람이란 뜻이다. ‘기’에서 ‘ㄱ’은 하늘머리요, ‘ㅣ’는 사람이다. 하늘머리로 서 있는 사람이다. 꼿꼿하게 고디(貞)로 섰다.

|

깨달이 : 알음 안 이는 다 말 못하지. 말한 이도 다 알지 못해. 다석은 ‘알음 안’을 줄여서 글씨를 하나로 만들었어. 맞춤법으로 쓸 수 없는 글씨지만 참 어여뻐. 알음 앎을 가졌어도 다 말 못하는 이유는 무얼까? 왜 말한 이는 다 알지 못할까? 말하지 않는 게 아니라 못한다고 했어. 그 입은 막히고 그 문은 닫혔기 때문이지.

|

깨달이 : ‘막고’가 아니라 막히고, ‘닫고’가 아니라 닫히고, ‘꺾고’가 아니라 무디고, ‘풀고’가 아니라 풀리고, 조화나 화합이 아니라 타 번졌고, ‘같아짐’이나 ‘고름 됨’이 아니라 ‘같이 듦’, ‘가믈한 고름’이 아니라 ‘감안 같음’으로 알아야 돼. 길을 몸에 닦아 참몸(眞身)이 되면 스스로 저절로 막히고 닫히고 무디고 풀리고 타 번지고 티끌에 같이 들기 때문이야. 나든 너든 누군가가 막고 닫고 꺾고 풀고 하는 게 아니거든. 참몸으로 거듭나면 뜻밖에도 몸맘얼이 하나로 뚫리면서 그냥 그렇게 일이 벌어지는 거지. 입과 문은 들숨날숨이 아니라 멈숨 자리야. 아주 짧은 사이에 막히고 닫히지. 온새미로! 그 자리에 이르면 가름이 사라지고, 물음이 사라지고, 몸이 사라지고, 그러면서 티끌에 하나로 같이 들지. 이것을 일러 ‘감안 같음’이라고 하는 거야. 까마득하게 감아 돌아가는 집집 우주에 하나가 되는 것이지.

|

깨달이 : 할라스리금의 ‘할라’는 자꾸 하고만 싶은 ‘하고픔’(欲心)이야. ‘스리’는 빼앗아 얻는 얻음이고 ‘금’은 됨됨이지. 그러니 하고픔 덩어리라고 봐야 해. 그런 마음으로는 결코 쪼개고 가를 수 없어. 아름 앎도 못하고 버성김도 못해. 아름은 두 팔로 보듬는 크고 둥근 둘레이니 밑둥치 든든한 앎이지. 보듬을 수도 없고 틈이 벌어지는 버성김도 못해. 좋게도 못하고 언짢게도 못하지. 높고이도 못하고 얕내리지도 못해. ‘높고이’는 높이 모심이요, ‘얕내리’는 내리 깔면서 얕잡아 보는 거야. 참몸은 늘 있는 그대로 스스로 그리 할 뿐이니 이것저것 나누지 않아.

|

깨달이 : 그러므로 참몸(眞身)으로 거듭난 이는 세상 기 되는 거야. 앞에서 풀었지만 다시 살펴볼까? ‘기’(貴)는 ‘높’이요, ‘높고이’야. 여기서 ‘기’라고 한 것은 썩 좋아 나무랄 데 없으니 아주 훌륭한 사람이란 뜻이지. ‘기’에서 ‘ㄱ’은 하늘머리요, ‘ㅣ’는 사람이거든. 하늘머리로 서 있는 사람! 꼿꼿하게 고디(貞)로 섰지.

어린님 : 우리말살리는겨레모임이 펴내는 『우리말우리얼(124호)』에 ‘한겨레 말꽃’을 잇달아 쓰고 있는 최종규는 ‘아들, 아․앗․알, 알다․씨앗․씨알, 들․들녘․들판․달․땅, 낮․조용․일․씀․몸’을 풀어 이렇게 말했어 : 어버이가 사랑으로 낳는 아들은 ‘아(앗․알)’하고 ‘들’을 밑자락으로 삼아요. ‘아(앗․알)’은 씨앗․씨알을 나타내고, 들이란 들녘․들판처럼 너른 터전을 가리킵니다. 들을 펼치기에 씨앗이 훅훅 퍼지면서 푸릅니다. 들이 드넓게 뻗기에 뭇숨결은 저마다 삶자리를 찾아서 깃들 테지요. “알․들=심고 퍼지는 바탕”이라고 하겠습니다. 알이란, 씨앗․씨알이란, 겉이 아닌 속으로 무르익는 숨빛입니다. 겉으로 드러내거나 내세우지 않고 속으로 듬직하게 익기에 ‘알다․앎’이라 하지요. … 예부터 일은 들에서 해요. “들=논밭”인 얼거리랍니다. 그런데 ‘딸․땅’처럼 ‘들․달․땅’인 얼개입니다. 곰곰이 보면 ‘딸․아들’ 모두 ‘땅’이라는 밑뜻을 담았어요. … 아들이라는 이름은 넌지시 ‘낮’을 빗대는데, 낮이란 ‘해’가 뜨는 때예요. 아들․돌이․아버지는 ‘해(1년․365일)’를 바라보면서 철을 익히는 숨결이라고 할 만합니다. 늘 흐르는 눈빛이요, 한결같이 살림을 짓는 숨결이에요. 몸을 쓰는 일이기에 낮을 빗대는 이름인 아들입니다.

우리말에 실린 참(眞)의 씨알을 꿍꿍해야 노자 늙은이도 잘 알아차릴 수 있어. 자, 그럼 56월을 새겨볼까?

|

■김종길은

다석철학 연구자다. 1995년 봄, 박영호 선생의 신문 연재 글에서 다석 류영모를 처음 만났는데, 그날 그 자리에서 ‘몸맘얼’의 참 스승으로 모셨다. 다석을 만나기 전까지는 민중신학과 우리 옛 사상, 근대 민족 종교사상, 인도철학, 서구철학을 좇았다. 지금은 그것들이 모두 뜨거운 한 솥 잡곡밥이다. 함석헌, 김흥호, 박영호, 정양모, 김흡영, 박재순, 이정배, 심중식, 이기상, 김원호 님의 글과 말로 ‘정신줄’ 잡았고, 지금은 다석 스승이 쓰신 <다석일지>의 ‘늙은이’로 사상의 얼개를 그리는 중이다.

■닝겔은

그림책 작가다. 본명은 김종민이다. 대학에서 철학을, 대학원에서 일러스트레이션을 공부했다. <큰 기와집의 오래된 소원>, <소 찾는 아이>, <섬집 아기>, <워낭소리>, <출동 119! 우리가 간다>, <사탕이 녹을 때까지> 등을 작업했다. 시의 문장처럼 사유하고 마음을 움직이는 그림으로 독자들과 만나는 작가다

다석철학 연구자다. 1995년 봄, 박영호 선생의 신문 연재 글에서 다석 류영모를 처음 만났는데, 그날 그 자리에서 ‘몸맘얼’의 참 스승으로 모셨다. 다석을 만나기 전까지는 민중신학과 우리 옛 사상, 근대 민족 종교사상, 인도철학, 서구철학을 좇았다. 지금은 그것들이 모두 뜨거운 한 솥 잡곡밥이다. 함석헌, 김흥호, 박영호, 정양모, 김흡영, 박재순, 이정배, 심중식, 이기상, 김원호 님의 글과 말로 ‘정신줄’ 잡았고, 지금은 다석 스승이 쓰신 <다석일지>의 ‘늙은이’로 사상의 얼개를 그리는 중이다.

■닝겔은

그림책 작가다. 본명은 김종민이다. 대학에서 철학을, 대학원에서 일러스트레이션을 공부했다. <큰 기와집의 오래된 소원>, <소 찾는 아이>, <섬집 아기>, <워낭소리>, <출동 119! 우리가 간다>, <사탕이 녹을 때까지> 등을 작업했다. 시의 문장처럼 사유하고 마음을 움직이는 그림으로 독자들과 만나는 작가다

☞ 김종길의 다석 늙은이(老子) 읽기(58)늘을 앎이 밝

https://www.khan.co.kr/culture/book/article/202209221115001

☞ 코로나19로 중단한 ‘다석사상 일요강좌’ 22일부터 재개

https://www.khan.co.kr/culture/scholarship-heritage/article/202205201512001

김종길 김종길 다석철학 연구자

▶ 백래시의 소음에서 ‘반 걸음’ 여성들의 이야기 공간

▶ ‘눈에 띄는 경제’와 함께 경제 상식을 레벨 업 해보세요!

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.