|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[아시아경제 김봉수 기자] 기술 진보가 한 나라의 국운을 좌우하는 4차 산업혁명시대, 연구개발(R&D) 비용의 급증과 함께 그 결과물에 대한 지식재산권의 중요성이 날로 커지고 있다. 기술 경쟁이 심화되고 기술수명주기(TCT)가 단축되면서 라이선스 계약, 기술이전, 기술사업화 등 다양한 방법으로 지식재산권 무역이 활성화되고 있는 것이다. 세계 각국들은 무역기술장벽(TBT)의 일환으로 지식재산권 등에 대한 관리를 강화하기 시작한 배경이다. 그런데 중국이 지식재산권 침해, 즉 특허권 도둑질의 70% 이상을 저지르고 있으며, 유럽·미국의 적극적인 대응에 비해 우리나라는 소극적 대처에 그치고 있다는 지적이 나왔다.

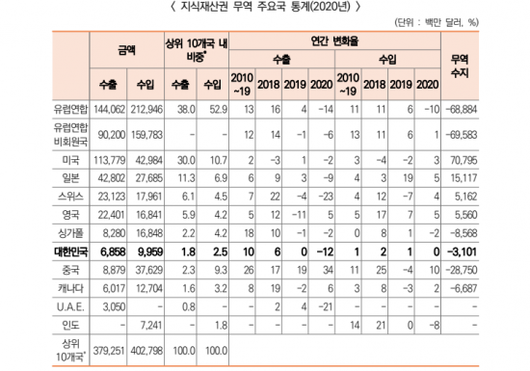

4일 과학기술정보통신부가 최근 발행한 과학기술&ICT 정책기술 동향 보고서에 따르면, 지식재산권의 국제간 거래는 유럽연합(EU)과 미국, 일본, 중국 등 상위권 일부 국가들이 70% 이상을 차지하고 있다. 수출의 경우 EU(38.0%), 미국(30.0%), 일본(11.3%)이 2020년 기준 전체 수출액 중 총 79.33%로 대부분을 차지했다. 수입도 EU, 미국, 중국 등 상위 3개국이 전체의 72.9%(2020년 기준)으로 비중이 절대적이다. 특이한 것은 회원국이 많은 EU(52.9%)가 최대 수입국으로 비교 불가한 최대 시장이라는 점이다. 우리나라는 7~8위 권으로, 2020년 기준 수출은 68억5800만달러, 수입은 99억5900만달러로 31억100만달러 적자를 기록했다. 보고서는 "우리나라 지식재산권 무역 수지는 꾸준히 개선되는 추세"라며 "2014년 이후 저작권이 꾸준히 증가해 전체 지식재산권 무역 수지 개선에 일조하고 있다"고 설명했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

문제는 지식재산권 침해에 따른 국제적 분쟁도 늘어나고 있다는 것이다. 선진국들은 기술 패권 유지를 위해 지식재산권을 활용하는 반면, 개발도상국들은 낮은 보호 수준과 제도적 악용으로 위조 및 불법 복제품의 생산ㆍ무역을 방치해 충돌이 발생하고 있다.

특히 경제협력개발기구(OECD) 보고서에 따르면, 위조ㆍ불법 복제품의 50% 이상이 중국에 의해 생산된다. 신발, 의류가 대부분으로 미국과 유럽이 최대 피해국이다. 약 20%를 차지하는 홍콩까지 포함시킬 경우 2019년 기준 전세계 위조 및 불법 복제품의 70% 이상이 중국산이다. 터키도 2016년 전체의 4%에서 2019년 12%로 3배 가량 비중이 늘어나는 위조ㆍ불법 복제품의 천국이 되고 있다.

미국이 전체의 39%로 최대 피해국이다. 이어 프랑스(18%), 독일(16%), 이탈리아(9.8%) 순이다. 품목 별로는 신발, 의류, 가죽 제품, 전자기기 등에서 많이 적발되고 있는데, 중국이 신발의 79%, 의류의 62%, 가죽 제품의 59%를 생산하고 있다. 최근 들어선 향수ㆍ화장품, 완구 및 게임이 2016년 대비 2019년 두 배 이상 늘어나는 등 비중이 크게 증가했다.

이에 따라 국제적인 규제 움직임이 활성화되고 있다. OECD 이사회 직속 조선 전문 위원회인 'WP6'는 올해 조선 산업의 지식재산권 문제를 주요 의제로 다뤘다. 여기에서 EU는 조선 산업 지식재산권과 관련해 중국의 외국기술 흡수ㆍ중국화 정책에 대해 문제 제기하면서 보호 정책 도입을 강력히 촉구했다. 선박에서 사용되는 중국산 위조ㆍ불법 복제품이 전체 시장의 20%, 금액으로는 10억 유로를 차지한다며 구체적인 대응 방안을 요구했다. 그러나 이 회의에 참석한 우리나라나 일본의 경우 문제 의식을 공유하긴 했지만 피해 규모를 추정하지 못하는 등 적극적인 자세를 보이지 않았다.

보고서는 "유럽과 미국의 경우 지식재산권 침해에 대해 정기적인 국가별 모니터링을 실시하고 수사 기관과 협력하는 한편 시민 교육을 활성화하는 등 보호 정책을 강화하고 있다"면서 "우리나라는 소극적 분쟁 대응에 그치며 적극적인 보호 정책이 부재한 상태로, 선제적 대응과 무역협정 체결시 지식재산권보호가 강화되도록 해야 한다"고 지적했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.