'안전운임제'의 나비효과와 경제적 부담은 누가 책임질까

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

'안전운임제' 없어진 새해, 남의 일만은 아니다

1. 새해가 되면서 화물연대는 모든 걸 잃어버렸습니다. ‘안전운임제’가 없어졌기 때문입니다. 시멘트와 컨테이너 운송 요금을 정부가 정해주는 제도였죠. 작년 말에 끝나기로 돼 있던 걸 정부가 3년 연장하는 안을 제시했었는데, 화물연대가 거부하고 파업에 들어갔다가 결국 그 3년 연장마저 무산되고 말았습니다. 국민들 생각을 12월 9일 갤럽 여론조사 결과로 읽어보죠.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

한 문장으로 의역해서 정리하면 이런 이야기가 되겠습니다.

“지금 상황에 파업은 안 했으면 좋겠어요. (파업 그만 71%) 그렇다고 또 정부가 몰아치는 것도 그렇게 좋아 보이지는 않은 것 같은데, (정부 대처 잘못 51%) 아주 무리한 요구하는 것 아니면 그 안전운임제라는 거 계속해주고 상황 푸는 게 좋지 않겠어요? (안전운임제 계속 74%)”

결과적으론 국민들 생각과는 반대로 일이 마무리된 셈입니다. 그런데 화물차 기사들이 돈 조금 덜 받고 더 받고 정도로 생각했던 이 문제가, 사실은 그 이상의 의미를 담고 있습니다. 세상 많은 일들이 얽히고 설켜 있고, 남의 일이 마냥 남의 일은 아닐 수 있습니다. 10년 뒤 쯤 우리는, 그리고 우리 경제는 생각하지 못했던 결론에 도달할 수 있습니다. 급하신 분들은 5번으로 넘어가서 결론을 먼저 보신 다음에, 2번에서 4번까지 전개 과정과 이유를 읽어보셔도 좋겠습니다.

2. 대부분 사람들이 모를 이야기부터 해보죠. 화물차 기사들이 대부분 자영업자인 나라는 OECD 회원국 중에 우리나라가 유일합니다. 회사에 소속돼서 월급 받는 나라가 다수입니다. 미국만 해도 ‘자영업자 화물차 기사’는 통계에 따라서 9-16% 정도고요, 반대로 90%는 월급 받고 운전하는 ‘회사원 기사’들입니다. “다른 나라는 안전운임제가 없다”고 하는데, 다 이유가 있습니다.

그런데, 우리나라도 원래는 화물차 기사들이 대부분 월급 받는 회사원들이었습니다. 진짜? 싶으시죠. 그런데 경제 문제에서 항상 등장하는, 그 지긋지긋한 IMF 사태가 모든 걸 바꿔놨습니다.

당시에 사정이 어려워진 운송회사들이 구조조정에 들어갔습니다. 직원들 나가라고 하면 그냥은 안 나갈 테니까, 이런 제안을 합니다. “자, 퇴직금 대신에 차를 한 대씩 나눠드리겠습니다. 그리고 일감도 꾸준히 대 드리죠. 대신 우리 회사에는 가맹비 식으로 매달 수수료를 내는 조건입니다.” 이렇게 직원들을 ‘느슨하게 소속된 자영업자’ 식으로 돌린 게 시작이었습니다.

처음엔 윈윈처럼 보였습니다. 회사는 당장 매달 월급 나갈 부담을 덜면서, 동시에 일할 사람들을 잡아 놨습니다. 반대로 기사들도 불만이 적었습니다. 당시 수입이 월급보다 보통 많았고, 또 ‘사장님’인 만큼, 뛰면 뛸수록 그 수입이 더 늘어나는 것도 매력적이었습니다.

그런데 1999년, 정부가 한 가지 결정을 내리면서 상황이 확 바뀝니다. 누구나 신청만 하면 화물차를 몰 수 있는 ‘등록제’로 바꿔버린 겁니다. 원래는 허가제였는데, 오래전부터 기업들이 등록제로 바꾸길 원했습니다. 화물차가 늘어나면 운송비가 내려갈 테니까요. 그리고 IMF 사태 이후에 이런저런 경제 규제를 푸는 데, ‘화물차 등록제’도 포함이 됩니다.

이 소식에 IMF 사태로 궁지에 몰렸던 수많은 가장이 너도나도 달려왔습니다. 컨테이너 화물차가 당시에 1억 2천만 원이었는데, 선금을 4천만 원 내면 일단 차를 뽑을 수 있었습니다. 나머지 8천은 36개월 48개월 할부로, 월에 2백씩 갚아가는 조건으로요. 분당 25평 아파트 전세가 5천만 원, 대졸 신입사원 평균 월급이 85만 원 하던 시절입니다. 지금으로 치면 그러니까 분당 소형 아파트 전셋값 선금으로 넣고, 월 5백 이상 갚는 느낌인데, 그래도 찬밥 더운밥 가릴 때가 아니었던 사람들이, 차에서 먹고 자고 최대한 일하면 언젠간 갚겠지, 하는 마음에 달려들었습니다.

그런데 문제는, 그렇게 뛰어든 사람들이 너무, 정말 너무 많았다는 겁니다.

3. IMF가 닥쳤던 1997년부터 2002년 사이 16만 5천 명이 화물차를 새로 사서 업계에 뛰어들었습니다. 5년 만에 2배로 늘어난 겁니다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

2003년에 조사를 해보니까, 전체 화물차 운전자의 50%는 ‘IMF 이후 뛰어든 사람들’이었고, 30%는 ‘회사 소속이었다가 자영업자가 된 사람들’이었습니다. 대부분 회사원이었던 화물차 기사들은, 97%가 자영업자로 완전히 바뀝니다.

자, 그런데, 아까 이 ‘화물차 등록제’를 누가 원했다고 했죠? 네, 기업들입니다. 그리고 결과는 대성공이었습니다. 위에 표를 다시 보시면, 5년 사이에 화물차는 96% 늘었는데, 일감은 14% 늘어나는 데 그쳤습니다. 기사들은 당연히 일감을 놓고 헐값 경쟁을 벌이기 시작했습니다. 5톤 트럭에 짐을 10톤 20톤을 실어 보내는 과적도 일상이 됩니다.

1998년에 서울에서 부산까지 40피트 컨테이너를 하나 보내면, 요금이 45만 원이었습니다. 그런데 20년이 지난 2019년엔 얼마가 됐을까요.

42만 7천 원이 됐습니다.

20년 사이에 물가가 60% 오르는 동안, 요금은 5% 내려갔습니다. ‘화물차 등록제’ 덕분에, 그래서 폭증한 화물차 덕분에, 기업들은 20년 넘게 동결된 값에 물건을 나를 수 있었습니다.

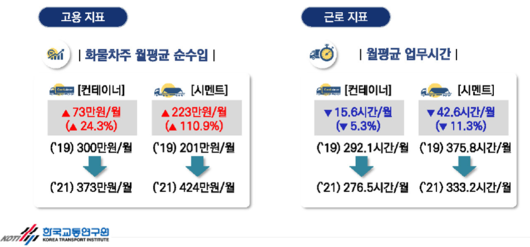

4. 반대로 화물차 기사들은, “어떻게 20년 동안 요금이 그대로냐” 오랫동안 반발을 했습니다. 이걸 받아들인 정부가 2019년에 ‘안전운임제’를 도입합니다. 운송 요금을 정부가 정하는 제도였는데, 이후 상황은 이렇게 바뀝니다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

쉽게 해석하면 이렇습니다.

- 컨테이너 기사들 수입은 시간당 1만 원에서 1만 3천5백 원으로 올랐습니다. 주당 근로 시간은 67시간에서 63.5시간으로 줄었습니다.

- 시멘트 기사들 수입은 시간당 5천3백 원이었다가 1만 2천7백 원으로 올랐습니다. 주당 근로 시간은 86시간에서 76.5시간으로 줄었습니다.

입장에 따라서 해석은 엇갈립니다. 기업들은 “단기간에 너무 부담이 늘었다”고 이야기합니다. 시멘트 분야를 예를 들면, 3년 만에 운송 비용이 2배로 늘어났다는 겁니다. 반대로 화물차 기사들은 “20년 동안 제자리였던 요금이 정상화된 거다”라고 맞받습니다.

최근 3년 치만 보면 경영계 말이 맞고, 1997년 이후 25년 치 요금을 놓고 보면 화물차 기사들 말이 맞습니다. 팩트는 하나인데 해석은 이렇게 다르게 할 수 있습니다. 언론이나 정치권에서 엇갈린 근거를 대면서 주장을 펼치는 데는, 이런 상황이 숨어 있습니다.

5. 알겠는데, 그래서 이 문제가 나랑 뭔 상관이냐, 이제 그 이야기로 넘어가죠. 이 문제는 5년에서 10년 뒤에 우리 물가를 뒤집어 놓고, 더 나아가서는 우리 경제를 흔들 수 있는 위험성이 숨어있습니다. 당연히 우리 삶에 영향을 미칠 겁니다. 에이, 무슨 화물차 기사 요금제 가지고 과장을 하나 싶으시죠. 쭉 들어보시죠.

우리나라 물류의 75%는 화물차가 책임집니다. 그런데, 이 화물차를 모는 기사들은 앞에 설명드린 대로, IMF 직후에 운전대를 잡은 사람들이 주력입니다. 데이터로 확인이 됩니다. 재작년 말 기준으로 화물차 기사들 평균 운전경력은 21.3년입니다. 2000년대 초반에 운전을 시작한 겁니다. 평균 나이는 53.7살이고, 50대 이상이 70%를 넘습니다. 한 마디로 지금 화물차 기사들 평균은, IMF 직후에 잘 모르고 ‘영끌’해서 화물차 샀다가 빠져나가지 못하고 운전석에 갇힌, 50년대 60년대생 남자들입니다.

이 사람들은 어쨌거나 끝까지 화물차를 몰 겁니다. 하루에 14시간씩 주 80시간을, 20년 넘게 화물차 안에서만 살아온 사람들이 다른 선택을 찾기란 쉬운 일은 아닙니다. 알았다 치더라도 나이 50 넘어서 새로운 선택을 하기엔 또 어마어마한 용기가 필요합니다. ‘아이고 죽이 되든 밥이 되든 하던 거 해야지, 이제 와서 뭘’ 하는 생각에 주저앉게 됩니다. 거제도 조선소에서 20년 30년 경력을 쌓고도 최저시급으로 일하는 비정규직 기능공들이, 섬을 떠나지 못하고 남아 있는 것과 비슷합니다.

그런데 이 사람들은 짧으면 5년, 길면 10년이 지나면 결국은 사라집니다. 2030년이 넘어가는 순간 우리나라 화물차 기사 70%가 60살을 넘기게 됩니다. 더 하고 싶어도 몸이 못 따라갑니다. 더 이상 차 안에서 먹고 차면서 주 70시간 이상 운전을 할 수 없고, 할부금을 댈 수가 없고, 손을 들게 될 겁니다. 그리고 시장을 떠날 겁니다.

그 자리 젊은 사람들이 채우면 되지, 생각하실 수 있습니다. 그런데 그런 일은 없을 겁니다. 안 그래도 전 세계적으로 화물차 운전사는 구인난이 심각합니다. 대표적 3D 업종이니까요. 더군다나 우리는, 다음 항목에서 다루겠지만, 다른 나라보다 대우가 더 안 좋습니다. 워라밸은 말할 것도 없습니다. 젊은 사람들이 이걸 다 알면서 화물차에 탈 리가 없습니다. 하더라도 배달이나 대리하고 집에서 잠을 자죠. 택시도 외면하는 상황인데요. 화물차를 몰겠습니까.

그래서 현재 우리나라 화물차 기사 중에 20대, 30대는 전체의 5.4%입니다. 그나마 30대가 5%고, 20대는 0.4%입니다. 화물차 기사 구하는데 골머리를 앓는다는 미국마저도 전체 기사 중에 34살 이하가 25%, 44살 이하는 46%인 것과 차이가 큽니다. 미국을 따라갈 수 있을까요? 현재 상황에서는 가능성이 높지 않습니다.

몇 가지 대안이 있습니다, 우선 ‘자율주행 화물차’가 있겠죠. 그런데 개발돼서 실제 주행에 투입되는 시기가 언제가 될지 모릅니다. 더 중요한 건 차 값이 지금 화물차의 3배입니다. 비상 상황에 대비해서 또 어쨌든 기사는 타고 있어야 됩니다. 완벽한 대안이 될 수 없습니다. 현실적인 대안은 외국인 노동자를 불러들여서 운전을 시키는 건데, 여러 사회적인 논란이 벌어질 겁니다.

결론적으로 2030년 이후에는 대한민국에 화물차 기사는, 2000년 초반에 있었던 상황의 정반대로, 급감하게 될 겁니다. 물류비는 껑충 뛰고 물가도 들썩이겠죠. 일반 국민들과 경제에 부담이 될 겁니다. 지금 상황에서는 이 문제를 딱히 피할 방법이, 또 의지도 없어 보입니다.

6. 그전에, 당장 안전은 또 다른 문제입니다. 지금도 고속도로 달리다 보면 산더미처럼 짐을 쌓고는 뒤뚱뒤뚱 달리는 화물차 흔하게 볼 수 있습니다. 과적 과속에 과로까지 겹쳐서 사고가 이어지고 있습니다. 이 문제를 손봐야 한다는 데 이견이 없습니다.

안전운임제가 해법인지는 현재로서는 데이터가 부족합니다. 기사들 근로 시간은 줄었습니다. 그런데 이게 사고를 줄였는지는 모릅니다. 시멘트와 컨테이너 차에만 이 제도가 적용됐는데, 두 차종의 교통사고와 사망자 수가 제도 시행 이전과 이후에 어떻게 바뀌었는지 따로 분석한 결과가 없기 때문입니다. 자꾸 언론들 중에 전체 화물차 사고 숫자를 가지고 효과가 있다 없다 말하는 경우가 있는데, 정확하지 않은 분석입니다.

그렇다고 손을 놓고 있을 수는 없죠. 외국의 사례를 한 번 보죠. 미국은 NHTSA, ‘고속도로 안전교통국’이란 기관까지 만들어서 화물차 기사들이 과로를 못 하게, 그래서 국민들이 안전을 최대한 보장받을 수 있게, 이런 운전 규정을 만들어 뒀습니다.

- 하루에 운전은 최장 11시간만 한다. 일도 대기와 식사 시간까지 총 14시간 이상 시킬 수 없다.

- 퇴근하면 10시간 이상 의무적으로 쉬어야 한다. 최소 7시간은 침대에서 잘 수 있게 시설을 제공해야 한다.

- 7일 동안 60시간, 8일 동안 70시간 이상 일을 할 수 없다.

- 어기면 회사는 최고 1,200만 원 벌금과 형사처벌을 받을 수 있다.

다시 말하는데, 미국은 대부분 기사들이 회사원들이기 때문에 이게 가능합니다. 정부가 차에 미터기를 달아서 규정을 지키는지 체크를 하고, 회사를 압박합니다. 대부분 자영업자인 우리는 바로 도입하기 불가능한 방안입니다. 그렇다고 해서 손 놓고 있을 수는 없습니다. 안전운임제가 해법이 아니라면, 저것과 비교할 수 있는 ‘한국식 안전 대책’은 뭐가 있는 건가요. 근로조건을 과거로 돌린 정부와 여당, 그리고 다시 싼 값에 물건을 나르게 된 재계부터 답을 내놔야 할 필요가 있습니다.

7. 이 글은 안전운임제가 정답이니까 다시 하자고 말씀드리는 게 아닙니다. 앞서 말씀드린 것처럼 그렇게 주장하기엔 데이터가 부족합니다. 하지만 두 가지는 확실합니다. 이대로라면 화물차 기사들은 곧 업계를 떠나서 국민과 경제에 부담이 될 것이고, 도로는 계속 국민들에게 위험한 곳으로 남아있을 거란 점입니다.

|

**'보러가기' 버튼이 눌리지 않으면 해당 주소를 주소창에 옮겨 붙여서 보세요.

김범주 기자(news4u@sbs.co.kr)

▶ 네이버에서 SBS뉴스를 구독해주세요!

▶ 가장 확실한 SBS 제보 [클릭!]

* 제보하기: sbs8news@sbs.co.kr / 02-2113-6000 / 카카오톡 @SBS제보

※ ⓒ SBS & SBS Digital News Lab. : 무단복제 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.