성균관대 연구팀, 태양광·바이오센서 등 다양한 곳에 응용

양자점은 수 나노미터(머리카락 두께의 약 1만분의 1 수준) 크기의 반도체 나노결정으로 크기에 따라 발광 색상이 변하는 특성을 지니고 있어 차세대 디스플레이 소재로 주목받고 있다.

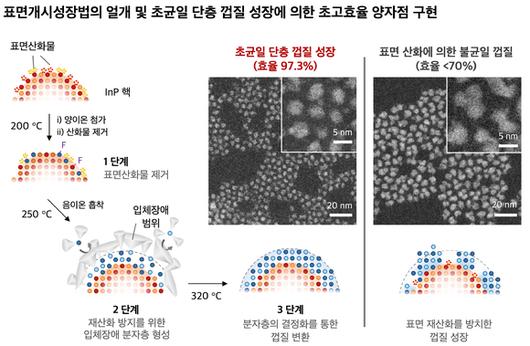

한국연구재단(이사장 이광복)은 임재훈 교수(성균관대) 연구팀이 핵·껍질 구조의 양자점 발광체를 합성할 때 껍질이 표면으로부터 성장하는 원리를 규명하고 약 0.3 나노미터(nm) 두께의 껍질을 성장시켜 97.3%의 발광효율을 달성했다고 16일 발표했다.

|

‘표면개시성장법’으로 구현한 초균일 단층 껍질을 지닌 양자점을 전자현미경으로 찍었다. [사진=한국연구재단/성균관대] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

핵·껍질 구조란 핵 표면을 다른 물질로 덮은 구조를 말한다. 달걀노른자가 흰자 중간에 있는 형태와 비슷하다.

핵·껍질 구조의 양자점 발광체는 이론상 한 겹(약 0.3 nm)의 껍질만으로도 100%의 발광 효율을 낼 수 있다. 실제로는 껍질이 불균일하게 성장하기 때문에 수 나노미터 두께로 여러 겹 둘러싸야 가까스로 70~80%의 발광 효율을 얻을 수 있다.

이처럼 낮은 효율은 핵과 껍질 사이의 결함 또는 핵이 완전히 덮이지 못했기 때문으로 추측되는데 용액 내 반응의 복잡성으로 아직까지 문제의 원인이 정확히 밝혀지지 않았다.

성균관대 연구팀은 양자점의 리간드(나노입자의 표면에 결합한 분자)가 껍질 전구(양자점 핵과 껍질 구성원자를 포함하고 있는 반응 원재료)와 반응해 껍질 원자들이 표면에 흡착되고 이들이 비정질 분자층 상태를 거쳐 결정질 껍질로 변화하는 전 과정을 분자 수준에서 규명했다.

분자층이 껍질로 변화하기 위해서는 고온의 열처리가 필요한데 이 과정에서 껍질 전구체가 핵 표면을 산화시켜 껍질이 완전히 핵 표면을 덮는 것을 방해한다는 사실을 확인했다.

연구팀은 이를 바탕으로 껍질 성장 과정을 정밀히 제어할 수 있는 ‘표면개시성장법’을 만들었다. 약 0.3 nm 두께의 초균일 껍질을 핵 표면에 성장시켜 이론적 한계치에 근접한 97.3%의 발광 효율을 구현하는데 성공했다.

양자점 발광체는 증강·가상현실, 웨어러블 등 차세대 디스플레이뿐 아니라 태양광, 바이오센서 등 다양한 분야에 응용이 가능할 전망이다.

임재훈 교수는 “이번 연구는 대한민국 12대 국가전략기술 중 하나인 디스플레이 분야에서 차세대 양자점 디스플레이 실현에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로 차세대 전계발광소자 기반 양자점 디스플레이로 구현하기 위한 양자점 대량 양산, 소자 구조 설계, 패터닝 공정 전반에 걸친 연구 개발이 필요하다”고 설명했다.

이번 연구(논문명: Heteroepitaxial chemistry of zinc chalcogenides on InP nanocrystals for defect-free interfaces with atomic uniformity)는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’ 1월 3일자에 실렸다.

/정종오 기자(ikokid@inews24.com)

[ⓒ 아이뉴스24 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.