토스뱅크 이어 케이뱅크·카카오뱅크도 유사 서비스 선봬

|

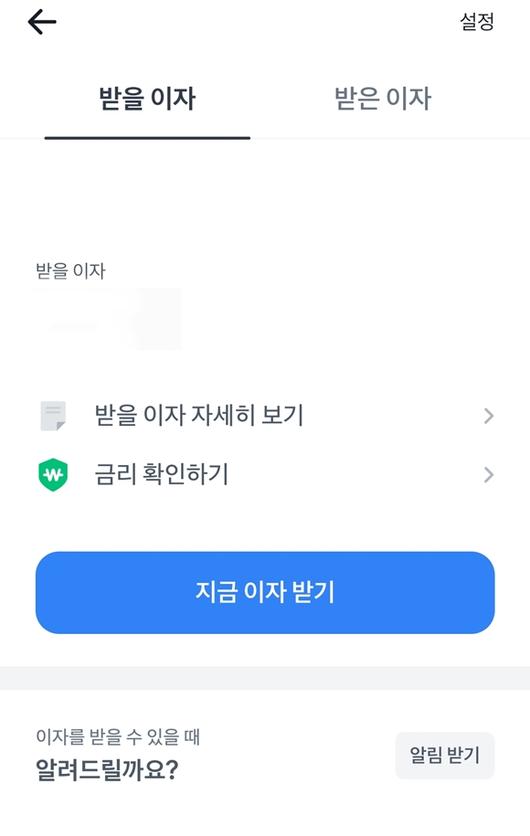

토스뱅크가 업계 최초로 선보인 '바로 이자 받기' 서비스가 인터넷은행권을 중심으로 확산하고 있다. /토스뱅크 화면 캡처 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[더팩트ㅣ정소양 기자] 토스뱅크의 '바로 이자 받기 서비스'가 은행권으로 확산하는 모양새다. 아직은 인터넷은행을 중심으로 비슷한 상품이 속속 도입되고 있지만, 시중은행들도 이러한 행렬에 가세할지 주목된다.

19일 은행권에 따르면 토스뱅크가 업계 최초로 선보인 '바로 이자 받기' 서비스가 인터넷은행권을 중심으로 확산하고 있다.

앞서 토스뱅크는 지난해 3월 '바로 이자 받기' 서비스를 도입했다. 토스뱅크의 '바로 이자 받기' 서비스는 말 그대로 고객이 원할 때마다 이자를 받을 수 있는 서비스다. 토스뱅크 측에 따르면 '지금 이자 받기' 서비스는 출시 이틀 만에 고객 41만여 명이 이용, 고객들이 받아 간 이자 금액은 66억 원을 돌파했다. 지난 3월 기준으로는 서비스 출시 1년 만에 298만 명의 고객들이 이용, 이 기간 고객들이 받은 이자 총액은 2670억 원에 달하는 등 고객들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

고객들의 반응이 좋자 케이뱅크, 카카오뱅크 등 다른 인터넷은행들도 유사한 서비스를 선보이고 있다.

케이뱅크는 올해부터 매일 즉시 이자를 받을 수 있도록 파킹통장 플러스박스를 개편했다. 케이뱅크의 파킹통장인 플러스박스는 최대 3억 원까지 입금 가능하며 연 2.6%의 금리를 적용한다. 그동안 플러스박스는 매월 한달에 한 번 넷째 주 토요일에 이자를 지급했지만, 올해 초 누적된 이자 금액이 1원 이상인 경우 고객이 원할 때 매일 1회 이자를 수령할 수 있도록 개편했다.

|

인터넷은행을 중심으로 비슷한 상품이 속속 도입되고 있는 가운데 업계는 시중은행들도 이러한 행렬에 가세할지 주목하고 있다. /더팩트 DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

카카오뱅크도 최근 세이프박스 특약을 개정한다고 공지했다. 약관 변경의 주요 내용은 이자 지급 방식 추가다.

카카오뱅크의 세이프박스는 계좌 속 금고로 입출금통장에 여유자금을 따로 보관할 수 있는 상품으로, 하루만 맡겨도 연 2.40%(세전) 금리가 적용되며 최대 1억 원까지 보관할 수 있다. 세이프박스의 이자 지급 방식은 '매월 네 번째 금요일의 다음 날'이었지만 이번 특약 개정을 통해 '고객이 요청한 날'이 추가됐다. 이에 따라 앞으로는 세이프박스 이용 고객 역시 바로 이자를 받을 수 있게 된 것이다. 특약 개정은 오는 24일부터 적용될 예정이다.

업계는 떠나가는 고객들을 잡기 위해 시중은행들도 이러한 행렬에 가세할지 주목하고 있다.

실제 국내은행의 정기예금 잔액은 감소세를 보이고 있다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 올해 1분기 정기예금 잔액은 총 824조3000억 원으로, 한 분기 만에 13조5000억 원(1.6%) 감소했다.

반면 주요 인터넷은행의 예금은 증가 추세다. 카카오뱅크의 올해 1분기 예금 잔액은 40조2000억 원으로 지난해 말보다 21.5%(7조1000억 원) 급증했다. 같은 기간 케이뱅크 예금은 13.7%(2조 원) 증가한 16조6000억 원으로, 토스뱅크도 14.3%(2조9000억 원) 불어난 23조2000억 원을 기록했다.

한 시중은행 관계자는 "인터넷은행의 경우 우선 고객들을 많이 유치하는 것이 우선이다"며 "다양한 서비스 출시를 통해 고객을 확보, 규모를 키워가는 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "바로 이자 받는 서비스 등에 대한 서비스 출시 계획은 없지만, 다양한 예·적금 상품을 통해 고객들에게 다가갈 것"이라고 덧붙였다.

jsy@tf.co.kr

발로 뛰는 더팩트는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

▶카카오톡: '더팩트제보' 검색

▶이메일: jebo@tf.co.kr

▶뉴스 홈페이지: http://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.