|

온라인에서 판매되고 있는 '차키형' 불법 카메라. 카메라 렌즈가 눈에 띄지 않는다. 초소형카메라 판매사이트 갈무리 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난 8일 서울 종로구 세운상가에서 "몰카를 사고 싶다"고 하자 한 업주는 15만원짜리 USB 형태의 몰래카메라를 추천했다. 그는 "차 키 모양이 잘나가지만 화질이 더 좋은 건 USB 모양의 몰카"라며 "원하는 곳에 올려두면 누가 카메라라고 생각하겠나"고 귀띔했다.

22대 총선 사전투표소에서 유튜버가 설치한 몰카가 무더기로 발견돼 파문이 일었다. 전에 없었던 행태다. 이런 행위를 부추기는 간접 요인으로 사람들 시선을 감쪽같이 속이는 몰카와 몰카를 손쉽게 구할 수 있는 유통구조가 꼽힌다.

매일경제 취재팀이 찾은 세운상가 카메라 전문 매장에는 다양한 모양과 기능의 몰카가 종류별로 구비돼 있었다. 유동인구가 많은 길거리에서는 몰카 탐지기와 함께 몰카를 판매한다고 홍보하는 입간판도 눈에 띄었다.

시계형이나 안경형 몰카는 구식이 된 지 오래다. 이곳에 있는 한 매장에 문의하자 직원이 DSLR 카메라, 필름 카메라 제품 뒤편에 숨겨둔 카메라를 보여줬다. 그가 추천한 제품은 USB형 카메라였는데, 일상적으로 쓰는 USB와 동일한 형태였지만 180도 회전이 가능한 렌즈가 부착돼 있었다. 다른 형태도 있는지 묻자 자동차 스마트키와 똑같이 생긴 몰카를 꺼냈다. 버튼을 누르자 옆면이 열리며 저장 장치인 SD카드와 충전 단자가 모습을 드러냈다. 이곳 업주는 "문 여닫기, 원격 경보음, 트렁크 열림 등 기능이 표시돼 있고 옆면에 5㎜ 크기의 렌즈가 있어 전방을 촬영할 수 있다"고 설명했다.

|

제품을 아예 숨겨놓고 은밀하게 거래하는 곳도 있었다. 간판이 없는 2평 남짓한 한 매장에는 책상과 의자만 있었다. 초소형 카메라를 찾는다고 말하자 직원이 "어떤 제품으로 찾느냐"며 "변형 카메라가 여러 종류 있는데 재고가 있는지 알아봐주겠다"고 말했다. 또 다른 매장에서는 휴대전화와 연동해 폐쇄회로(CC)TV처럼 실시간으로 촬영 현장을 볼 수 있는, 가로세로 길이가 1㎝에 불과한 초소형 카메라를 판매하고 있었다.

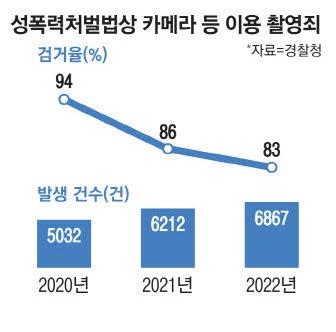

다른 사람 신체를 몰래 찍거나 그 촬영물을 유포하면 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 5년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금형에 처해질 수 있다. 그럼에도 몰카를 활용한 범죄는 최근 증가하는 추세다. 9일 경찰청에 따르면 몰카 범죄 발생 건수는 2019년 5762건에서 2022년 6867건으로 3년 새 19% 늘었다. 하지만 검거 건수는 같은 기간 5440건에서 5702건으로 증가하는 데 그쳐 검거율은 94.4%에서 83.1%까지 떨어졌다. 몰카 기기가 첨단화되면서 검거에 어려움을 겪고 있는 것이다.

특히 온라인에서는 어떠한 규제도 없이 다양한 몰카를 구할 수 있어 범죄의 유혹에 취약할 수밖에 없다. 탁상시계, 와이파이 공유기, 화재경보기, 보조배터리, 라이터, 곰인형 등 일상 생활용품에 카메라를 장착한 제품을 팔고 있는데, 외관만 봐선 카메라 기능이 있다는 사실을 알기가 불가능하다. 옷이나 액세서리 등 다양한 곳에 장착할 수 있는 카메라 부품 형태의 제품도 있었다.

조광신 탐정법인 기드온 대표는 "몰카의 성능뿐만 아니라 숨기는 방식도 점차 고도화되고 있다"며 "몰카를 셋톱박스에 설치하고 인터넷에 연결해 실시간으로 영상이 전송되는 형태는 웬만해선 찾아내기 어렵다"고 말했다.

현행법상 초소형 카메라를 소지하거나 판매하는 것이 불법은 아니다. 카메라는 국립전파연구원의 전파 인증을 받으면 사용 가능하며 모양이나 크기, 위장 여부에 대한 규제가 없기 때문이다. 하지만 몰카를 이용한 범죄가 계속해서 늘고 있는 만큼 초소형 카메라 판매를 규제해야 한다는 주장도 나온다.

공정식 경기대 범죄심리학과 교수는 "몰카가 공공연하게 판매되면 공공 안전에 위협을 가할 수 있다"며 "몰카 판매와 유통을 규제할 수 있는 제도적 보완이 시급하다"고 말했다.

[진영화 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.