|

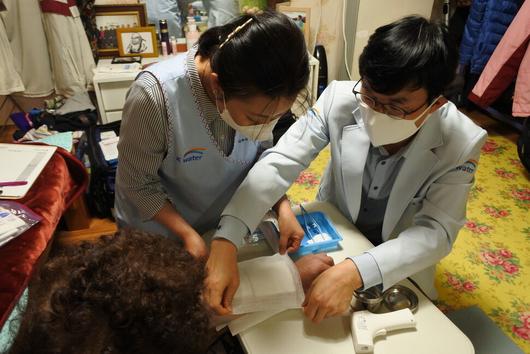

염증이 생긴 환자의 팔에 드레싱을 하고 있다. 양창모 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시골 방문진료를 다닌 지 5년이 되어가지만 다른 시골 지역에 나와 비슷한 일을 하는 의사가 생겼다는 소식을 듣지 못했다. 돌출적인 개인은 우연히 나타날 수 있다. 하지만 우리 사회에 필요한 의사는 그런 개인이 아니다. 보통의 의학교육을 받은 보통의 의사가 시스템을 거스르지 않고도 여기까지 올 수 있어야 한다.

|

양창모 | 강원도의 왕진의사

보따리상. 어깨에 커다란 왕진 가방을 둘러메고 다른 쪽 팔로 간이 책상을 들고 들어오는 나를 보며 노인들은 아마도 그리 짐작했을 것이다. 그래서 대뜸 물어보는 이도 있다. “왜 이런 일을 해?” 뭔가 하자가 있는 의사라고 생각하는 걸까. 낌새가 느껴질 땐 선수를 친다. “어르신, 시내 ○○ 대형마트 앞에 큰 병원 있죠? 거기서 제가 10년간 (의사라 말하지 않고) 원장으로 있었어요.” “아, 그래?” “(약간 으스대며) 예, 그럼요.” “… 근데 뭐가 아쉬워서 여기서 이러고 다녀?” (ㅠㅠ)

어쩌면 노인에게 나는 일종의 ‘낙오’된 의사일지도 모른다. 내가 한 선택이지만 그건 내 입장일 뿐이다. 시골 노인이나 다른 의사들의 눈에는, 아니 멀리 갈 것도 없이 내 부모님의 눈에도 나는 엉뚱한 길로 샌 사람이다. 그 길 위에서 병원에 가닿지 못한 고통을 본다. 건강한 성인 걸음으로 5분 거리에 있는 보건지소까지 걸어갈 수 없어 무릎 통증을 안고 집에 갇혀 사는 노인을 만난다.

시골 방문진료를 다닌 지 5년이 되어가지만 다른 시골 지역에 나와 비슷한 일을 하는 의사가 생겼다는 소식을 듣지 못했다. 돌출적인 개인은 우연히 나타날 수 있다. 하지만 우리 사회에 필요한 의사는 그런 개인이 아니다. 보통의 의학교육을 받은 보통의 의사가 시스템을 거스르지 않고도 여기까지 올 수 있어야 한다. 한 집단에 속해 있는 보통 사람의 신념이란 개인의 산물이 아니다. 시스템의 산물이다.

대도시에서 소위 ‘피안성’(피부과·안과·성형외과)으로 개업하겠다는 신념이 아니라 필수의료나 공공 방임지역 의사로 살겠다는 신념을 가진 ‘보통의 의사’는 결코 지금의 시스템으로는 나타날 수 없다. 단언컨대 의사 수가 지금의 두배가 된다 해도 이곳 시골에 방문진료할 의사는 필요한 만큼 늘어나지 않을 것이다.

언론이 의사 집단을 아무리 비난해도, 정부가 의사면허를 취소한다 아무리 으름장을 놓아도 그런 의사는 만들어지지 않는다. 의사를 만드는 것은 의사 자신이 아니기 때문이다. 의사를 둘러싼 시스템이, 진료실 밖의 사회가 의사를 만들어낸다.

|

의대 교수들이 사직서를 제출한 지 한 달이 다 되어가며 사직이 현실화할 수 있다는 우려가 제기되는 가운데 24일 서울 시내 한 대학병원에서 교수가 이동하고 있다. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

한 사람의 의과대학생이 의사가 되는 과정에 우리 사회는 지금 어떤 역할을 하고 있는가. “의사가 되기 위해 내 삶과 온 가족의 자원을 총동원해 여기까지 왔는데 무슨 권리로 시골에 가라 하는가?” 집단 휴학계를 낸 의대생이 묻는다면 무어라 답할까. 전공의도 마찬가지다. 수련받는 전공의에게 환자들은 자주 ‘귀찮은 존재’가 된다. 당직실 침대에서 쪽잠을 자는 자신을 깨워 무언가를 자꾸 해달라는 사람이 환자니까. “우리가 주 80시간이 넘는 살인적인 노동강도에 시달리며 쪽잠을 잘 때 사회는 과연 어떤 개입을 했는가?” 전공의들이 묻는다면 한국 사회는 무어라 답할까.

필수의료 영역에서 일할 의사, 이곳 시골까지 왕진 올 수 있는 의사란 결국 공공의사다. 공공의사를 만들려면 의사가 되는 과정이 먼저 공공적이어야 한다. 이 과정이 공공적이지 않은데 어떻게 공공의사가 만들어질 수 있는가.

한국의 의대생 중에 부모에게 빚지는 것 말고, 사회에 빚지면서 의사가 되는 사람이 몇이나 있을까. 그런 의사가 단 한 사람도 없는 사회에서 ‘공공영역에서 일할 의사’의 필요성이란 지금 이곳의 의사들에겐 딴 세상 얘기일 뿐이다. 결국 시골과 공공의료에 의사들이 가도록 하려면 의사가 되는 방식을 바꾸지 않으면 안 된다.

정부는 의사 증원으로 인한 낙수효과로 기존의 의사들이 떠밀려서 다다르는 곳이 공공의료가 되길 내심 기대한다. 의사 사회 안에서 떠밀린 사람들이 어쩔 수 없이 선택하는 것이 공공의료라면 그 공공의료는 도대체 어떤 모습일까.

공공의료 영역의 환자들도 그걸 원하지 않는다. 얼마 전 춘천에서 차로 한 시간 넘게 가야 하는 ○○군에서 만난 시민의 성토가 지금도 귀에 생생하다. “○○군에 사는 아이들의 고향은 대부분 ○○군이 아니에요. 춘천입니다. 산부인과가 춘천에 있기 때문이에요. 그래도 도시에서 떠밀려온 의사는 우리도 원하지 않아요. 여기가 무슨 막장입니까?”

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶[기획] 누구나 한번은 1인가구가 된다

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.