코로나에 ‘집콕’… 피부관리 어려워

손쉽고 가성비 좋은 미용기기 찾아

4년뒤 세계 홈 뷰티시장 262조 전망

제약사 등 뷰티디바이스 선점 경쟁

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

팬데믹 기간을 거치면서 집에서 스스로 외모를 가꾸는 ‘홈 뷰티’ 산업이 폭발적으로 성장하고 있다. 특히 뷰티디바이스(미용기기) 시장에서는 뷰티테크 전문 기업은 물론이고 제약회사와 정보기술(IT) 부문 대기업까지 가세해 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 이종업체들끼리 이른바 ‘계급장 떼고’ 맞붙는 모양새다.

● 뷰티디바이스 시장의 가파른 성장

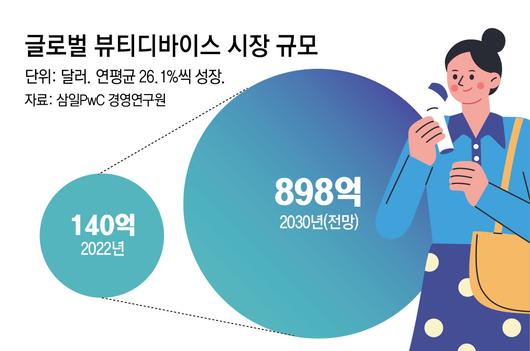

1일 삼일PwC 경영연구원의 ‘K뷰티 산업의 변화’ 보고서에 따르면 글로벌 홈 뷰티 시장 규모는 2022년 620억 달러(약 87조 원)에서 2028년 1890억 달러(약 262조 원)로 성장할 전망이다. 6년 새 3배로 커지는 셈이다. 이 중 뷰티디바이스 시장은 2022년 140억 달러(약 19조 원)에서 2030년 898억 달러(약 125조 원)로 연평균 26.1%씩 성장할 것으로 예상된다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

국내 시장 역시 마찬가지다. 시장조사업체 유로모니터는 국내 뷰티디바이스 시장 규모가 2018년 1015억 원에서 2022년 2093억 원으로 커졌고, 2028년에는 3671억 원으로 확대될 것으로 전망했다.

시장 성장의 배경에는 ‘집콕’ 문화로 인한 라이프스타일 변화가 있다. 소비자들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 기간 사회적 거리 두기로 대면 피부 관리가 어려워지자 홈 뷰티 관련 제품에 주목하기 시작했다.

높은 가성비도 매력적이다. ‘울쎄라’(고강도 집속 초음파 활용 미용 시술)나 ‘레이저토닝’(레이저 이용 피부 치료) 등은 피부과에서 적게는 수십만 원, 많게는 수백만 원씩 비용이 든다. 꾸준히 병원을 찾아야 하는 것도 부담이다. 뷰티디바이스는 한 번 구매하면 언제든 원하는 대로 사용할 수 있다는 점에서 합리적이라고 판단하는 소비자들이 많아진 것이다.

● 이종 업체들 간 “계급장 떼고 붙어”

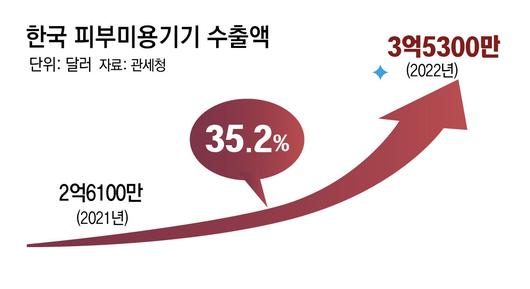

수출 전망도 밝다. 관세청에 따르면 발광다이오드(LED) 마스크, 레이저·고주파 치료기기 등 한국 피부 미용기기 수출액은 2022년 3억5300만 달러(약 4700억 원)였다. 직전 해인 2021년의 2억6100만 달러 대비 35.2% 성장했다. 수출 대상국 1위는 미국(7340만 달러)이었고, 일본(5010만 달러)과 프랑스(2450만 달러)가 뒤를 이었다. 인구 고령화가 빨라지고 있는 선진국들에 주로 팔려 나가는 셈이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

경쟁을 펼치고 있는 기업들의 면면은 다양하다. 현재 업계에선 뷰티테크 기업 에이피알의 ‘메디큐브 에이지알’ 브랜드가 국내 선두로 평가된다. 올해 2월 유가증권 시장에 상장한 에이피알은 공모자금을 바탕으로 국내외 시장 공략에 힘을 쏟고 있다. 2026년까지 1200억 원 이상을 투입하여 연 최대 800만 대 생산 가능한 인프라를 구축하는 게 목표다. 연구개발(R&D) 인력과 특허 확보 등에도 200억 원을 투자할 계획이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

동국제약은 제약회사로서 50년 이상 원료를 연구하며 쌓은 노하우를 강점으로 내세우고 있다. 자사 브랜드인 ‘센텔리안24’ 제품과 함께 사용했을 때 시너지 효과를 낼 수 있는 전용 앰풀을 개발한 것도 그 일환이다. LG전자는 IT 기업답게 ‘LG 프라엘’에 와이파이를 탑재해 애플리케이션(앱)과 연동하는 서비스를 제공한다. 스마트폰 앱을 통해 초음파 샷 잔여 횟수나 권장 사용 주기, 얼굴 부위별 사용 가이드 등 다양한 정보를 확인하는 식이다.

김대준 한국투자증권 수석연구원은 “화장품과 의료기기, 헬스케어 기업들이 홈 뷰티 시장 성장성 및 기존 사업과 높은 연관성에 주목해 진출하고 있다”며 “해외에서 K뷰티가 인기를 얻고 있는 만큼 한국 뷰티디바이스에 대한 관심도 높을 전망”이라고 설명했다.

송진호 기자 jino@donga.com

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.