[재팬리스크…라인 강탈 뒤통수 때린 日④]

소프트뱅크와 합병 전부터 이미 동남아 1위…일본 기여도는 제로

|

경기 성남시 분당구 네이버 본사의 모습. 2024.5.7/뉴스1 ⓒ News1 김영운 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

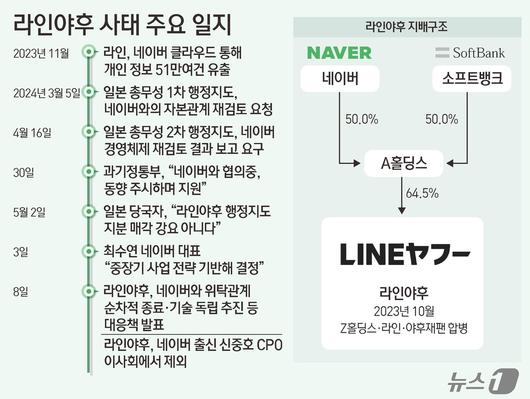

(서울=뉴스1) 김승준 기자 = 라인야후 지분 매각 압박에 맞서고 있는 네이버 숙제 중 하나는 소프트뱅크와 합병 전 구축한 동남아 라인 서비스를 어떻게 수성할지다.

대만과 태국 등 라인 서비스는 일본 법인 라인야후 자회사가 제공하고 있다. 지분율만 따질 경우 라인야후 지주사 지배구조 변경 뒤 네이버가 손쓸 여력이 없다고 볼 수 있다.

다만 동남아 라인 서비스 역사를 따지면 다른 해석이 가능하다. 대만과 태국 등 점유율 1위인 라인은 소프트뱅크와의 합병 전 네이버가 이미 시장 안착에 성공한 서비스다.

10일 정보통신업계에 따르면 라인의 대만 점유율은 소프트뱅크와 합병 전인 2016년 기준 83%를 기록했다. 같은 시기 인도네시아와 태국 점유율은 각각 66%, 85%를 차지했다.

합병 전부터 동남아 점유율 1위를 유지한 만큼 이혼소송으로 치면 재산분할 대상에서 제외되는 특유재산으로 볼 수 있다.

이같은 성과는 오롯이 네이버의 시장 개척 노력으로 만들어 냈다. 라인야후 합병 전 네이버는 자회사 라인을 거쳐 손자회사 라인플러스를 한국에서 운영해 왔다. 라인플러스는 2013년 설립돼 라인의 글로벌 사업 거점으로 서비스 개발 및 운영을 맡아왔다.

라인플러스는 단순히 서비스를 다른 나라에 이식하는 것이 아니라 사용자 경험·인터페이스부터 현지화 전략을 펼쳐 동남아 시장에 안착했다.

이 과정에서 라인은 단순한 메신저 애플리케이션이 아니라 엔터테인먼트, 핀테크를 아우르는 서비스 플랫폼으로 진화할 수 있었다.

합병 과정에서 라인플러스가 라인야후 산하로 편입됐지만 소프트뱅크와 일본 법인이 동남아 시장 개척이 기여한 건 전혀 없다고 봐도 무방하다.

따라서 단순 지분율과 지배구조만으로 동남아 라인 사업을 뺏기는 건 네이버 입장에서는 총력을 다해 방어할 필요가 있다. 이를 위해서는 동남아 시장 개척에 전혀 기여하지 않은 소프트뱅크와 일본 법인이 권리를 주장할 수 없다는 점을 분명히 해야 한다.

소송 등 여러 카드를 활용해 동남아 라인 사업을 수성하면 열위에 있는 네이버 협상력이 강화되는 효과를 기대할 수 있다.

라인 성장 기여분에 근거한 프리미엄이나 향후 동남아 시장을 비롯한 글로벌 사업권 관련 요구를 협상 테이블에 올려놓을 수 있다. 이를 통해 유리한 협상 조건을 마련하면 일본법인 지분을 제값에 매각하는 길이 열릴 가능성이 있다.

문제는 이런 협상 전략을 선택하려면 물리적으로 충분한 시간이 필요하다는 점이다. 이 때문에 한국 정부가 민간 기업에만 책임을 떠넘기지 말고 전방위적인 지원에 나서야 한다는 지적이 나온다.

IT시민연대 준비위원회는 "정부가 나서서 협상 기한을 연말까지 늘려 네이버가 소프트뱅크와 협상할 수 있는 시간을 만들어야 한다"고 주장했다.

한편 정부는 네이버의 의사결정이 이뤄지면 그에 맞춰 지원에 나선다는 입장이다.

이종호 과학기술정보통신부 장관은 8일 기자간담회에서 "우리 기업의 해외 사업·투자가 부당한 대우를 받지 않도록 하는 것에 최우선 가치를 두겠다"며 "혹시나 외교적 문제가 있으면 관계 부처와 협조해 적극적으로 대응할 것"이라고 말했다.

|

ⓒ News1 김초희 디자이너 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

seungjun241@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.