연이은 금리 인상, 3%대 금리로…집값 하향 안정화

집값 양극화·치솟는 전셋값은 숙제…7월 폭등 우려

|

윤석열 대통령이 9일 용산 대통령실 청사 브리핑룸에서 열린 취임 2주년 기자회견에서 취재진의 질문을 들으며 미소짓고 있다. (대통령실 제공) 2024.5.9/뉴스1 ⓒ News1 오대일 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

(서울=뉴스1) 전준우 기자 = 2주년을 맞은 윤석열 정부의 부동산 시장은 집값 하향 안정화로 평가된다. 1%대 저금리가 막을 내리며 대출 이자 부담에 평균 매맷값이 5억 원대에서 4억 원대로 내려갔다. 다만 서울과 지방, 서울 내에서도 강남과 비강남의 집값 격차가 벌어지는 데다 인건비와 원자잿값 인상에 따른 신축 아파트 분양가 상승, 전셋값이 치솟고 있는 점은 부담이다.

12일 한국부동산원 통계를 보면 전국 아파트 평균 매맷값은 2022년 5월 5억 1219만 원에서 올해 3월 4억 5051만 원으로 하락했다. 같은 기간 서울 아파트값이 11억 4881만 원에서 10억 5134만 원으로, 지방권은 2억 9296만 원에서 2억 5694만 원으로 각각 하향 조정됐다.

|

ⓒ News1 김초희 디자이너 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

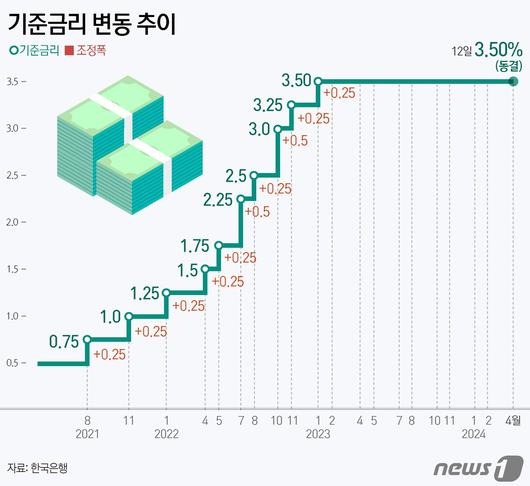

2020~2021년 치솟던 집값이 하향 안정화된 것은 '금리 인상'이 가장 큰 원인으로 지목된다. 0%대 초저금리이던 한국은행 기준금리는 2021년 11월 1%로 올랐고, 윤석열 정부 출범 이후인 2022년 7월 2%대에 진입했다. 이후 거듭된 인상을 거쳐 지난해 1월부터 3.50%를 이어가고 있다.

금리 인상에 따른 대출 이자 부담으로 구매 여력이 줄어들고, 매수자 우위 시장이 지속되며 집값이 지난 2년간 하향 조정된 것으로 분석된다. '일시적 2주택'에 대한 비과세로 시장에 매물이 나오도록 유도한 것도 부동산 매매 시장의 숨통을 다소 트이게 한 요인으로 꼽힌다.

|

ⓒ News1 김지영 디자이너 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

고준석 연세대 상남경영원 주임교수는 "이번 정부에서 공급이 많이 늘어난 것도 아닌데 집값이 안정화된 주원인은 금리 인상 영향이다"며 "다주택자 규제 완화로 매물이 시장에 나올 수 있도록 해 동맥경화가 다소 풀린 측면도 일부 있다"고 말했다.

◇집값 양극화·신축 분양가·치솟는 전셋값은 숙제

서울과 지방, 서울 내에서도 강남과 비강남의 집값 격차가 계속 벌어지며 양극화 현상이 심화하고 있는 점은 정부가 풀어야 할 숙제다. 우리은행 자산관리컨설팅센터 조사에 따르면 2022년 3.3㎡당 3178만 원으로 좁혀졌던 강남3구와 그 외 서울 지역 아파트의 매매가 간극이 2023년 3309만 원, 2024년 3월 3372만 원으로 격차가 커졌다.

새 아파트 선호 현상은 커지고 있지만, 인건비와 원자잿값 인상에 따른 신축 아파트 분양가는 날로 상승하고 있다. 주택도시보증공사(HUG)의 민간아파트 분양 가격 동향 조사에 따르면 3월 말 기준 서울 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 3801만 원으로 1년 전보다 23.9% 상승했다.

또 서울 아파트 전셋값이 1년째 오르며 서민 경제의 불안 요소로 지목된다. 특히 2020년 시작된 임대차 계약갱신청구권(2+2년)의 만기 시점이 7월에 다가오면서 전셋값이 폭등할 수 있다고 우려한다. 그동안 전셋값을 5% 이상 올리지 못한 집주인들이 7월 이후 한꺼번에 올릴 수 있어서다.

고 교수는 "다세대·빌라 수요자가 전세 사기 여파로 아파트 시장에 진입하면서 전세 매물이 줄어들고, 전셋값이 크게 올랐다"며 "오는 7월이면 계약갱신청구권의 만기 시점이 도래해 전셋값이 또 한 번 큰 폭으로 오를 수 있다"고 전망했다.

junoo5683@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.