70년대에 외국인 헬퍼 도입한 홍콩·싱가포르

여성경제활동 늘었지만 출생률 방어는 못 해

"추진 목표 불분명... 장단점 다 따져야" 지적

"늘봄학교 등 공공돌봄에 정책 집중을" 제언

|

게티이미지뱅크 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"헬퍼(외국인 가사도우미) 제도가 한국에 도입되면 일하는 여성의 커리어 유지와 고위직 진출에 효과가 있을 겁니다. 하지만 출산율은 글쎄요. 결국 교육비랑 주거비가 관건이니까요."

홍콩에서 15년째 살며 헬퍼 덕을 톡톡히 봤다는 '선 넘은 여자들'의 저자 임주영(49)씨는 인터뷰에서 제도 장점을 역설하면서도 '저출생 해법'이라는 기대에는 고개를 가로저었다. '외국인 가사도우미' 모델 선진 사례로 꼽히는 홍콩, 대만, 싱가포르 역시 합계출산율이 각각 0.77명(2021년), 0.87명(2022년), 0.97명(2023년)으로 1명에 못 미치기 때문이다.

오세훈 서울시장이 2022년 9월 '인구 소멸' 상황을 거론하며 제도 도입을 처음 제안한 이후 조정훈 의원의 '월 100만 원 외국인 가사도우미' 법안 발의(2023년 3월), 윤석열 대통령의 "적극 검토" 지시(5월), 고용노동부·서울시 시범사업 확정(9월)이 있었다. 그 결과 이르면 올해 8월부터 필리핀 가사도우미 100명이 서울에서 일을 시작한다. 하지만 학계에서는 '정책 목표가 뚜렷하지 않은데 성급하게 추진되고 있다'는 우려가 계속되고 있다.

홍콩과 싱가포르는 1973년, 1978년 각각 헬퍼 제도를 도입했는데 끊이지 않는 인권침해와 학대 사건, 하루 12시간 넘는 장시간 노동 문제는 차치하더라도 국가 차원의 '출생률 방어' 효과는 입증된 바 없다. 통계를 봐도 양국 다 1970년대 3명대에서 줄곧 내리막을 타는 추세다.

|

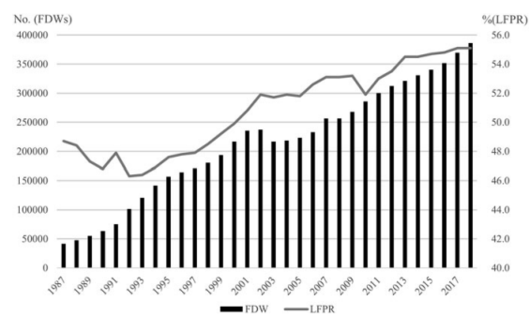

'가구 출산 결정에 외국인 가사도우미가 미치는 영향 : 홍콩 사례 연구'(Impact of foreign domestic workers on the fertility decision of households: evidence from Hong Kong) 연구 보고서에 따르면, 막대 그래프로 표시된 홍콩 내 헬퍼 규모와 선 그래프로 표시된 여성의 경제 활동 참가율 사이에 정비례하는 경향성이 확인된다. 보고서 캡처 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

다만 '여성의 경제활동 참가율 제고' 효과는 확인된다. 영국 케임브리지대학 출판부에서 발간된 '가구 출산 결정에 외국인 가사도우미가 미치는 영향 : 홍콩 사례 연구'를 보면 홍콩 내 헬퍼 숫자와 여성 경제활동 참가율은 정비례하는 경향을 보인다. 자녀를 둔 25~54세 여성이 헬퍼 없이는 49%만 일하지만, 헬퍼 고용 시 78%가 일한다는 연구 결과도 있다.

이들 국가 사례를 본뜰 것이라면 한국도 정책 목표를 분명히 해야 한다는 지적이 나오는 이유다. 한국행정연구원은 지난해 발간한 '외국인 가사노동자 도입 정책의 쟁점 분석 및 제언' 보고서에서 "저출산 해결인지 여성 경제활동 참여 증진인지 혹은 다른 무엇인지, 정책의 뚜렷한 목적 자체가 불분명하다"면서 "가사 분야에 대한 외국 인력 도입이 사회 경제에 미치는 긍정적 효과뿐 아니라 부정적 효과에 대한 종합적인 검토가 필요하다"고 밝혔다.

'맞벌이 부부의 돌봄 부담 경감'이 목적이라면 이미 정부가 유보통합, 늘봄학교, 아이돌보미 확대 등 공공 돌봄 확충을 추진 중인 상황이라, 논란이 큰 외국인 가사도우미 제도 도입에 정책 역량을 집중할 필요가 있냐는 의문도 제기된다.

저출산·고령사회위원회 아동돌봄 분과위원장을 맡았던 최영 중앙대 교수는 "홍콩 등은 공적 돌봄 체계를 갖추기 전인 1970년대에 헬퍼 제도를 시작했다"며 "무상보육 등 상대적으로 공공돌봄이 자리 잡힌 현 한국 상황에서는 보편적 시민 욕구에 기반한 양질의 저렴한 돌봄 서비스를 확대하는 게 필요한데 (헬퍼 제도는) 값싼 비용만 보고 그 반대(시장화)로 회귀하는 모양새"라고 지적했다.

제도 도입 논의가 주로 '돈 문제'에 한정돼 이뤄지다 보니, 정작 '아이들에게 필요한 양질의 돌봄이 무엇이냐'에 대한 고민이 빠진 점도 문제로 지적된다. 장주영 이민정책연구원 연구위원은 "아동 관점도, 돌봄 관점도 실종됐다"며 "돌봄 문제 해법에는 지역별 거점 어린이집과 돌봄센터 확충, 아이돌보미 사업 지원 강화 등 여러 방향이 있을 수 있는데 외국인 가사도우미 제도의 특수성과 강점, 부작용에 대한 충분한 고찰 없이 사업이 진행되는 감이 있다"고 우려했다.

최나실 기자 verite@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.