|

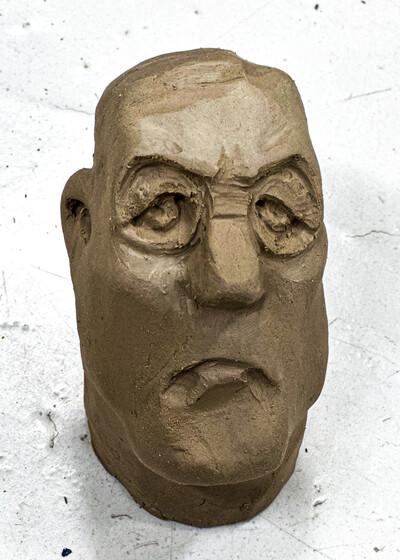

[나는 역사다] 존 포스터 덜레스 (1888~1959)

냉전을 설계한 사람으로 불린다. 이란의 모사데크 정권이 석유를 국유화하자, 영국과 손을 잡고 1953년 이란의 쿠데타를 지원한다. 과테말라 정부가 미국계 과일 회사를 국유화하자, 1954년 과테말라에서 쿠데타를 일으킨다. 두 나라의 현대사가 일그러졌다. 쿠데타로 권력을 잡은 이란의 왕정은 1979년 이란 혁명 때 쫓겨났고, 1960년에 시작한 과테말라 내전은 1996년에야 끝난다.

중국의 사회주의 혁명에 반대해 아시아 정책을 새로 설계했다. 대만 위기 때는 핵무기 사용을 불사하겠다며 중국 본토 정부를 압박했다. 제네바 회담 때 중국 본토 대표단과 인사조차 나누지 않았다. 전쟁이 아닌 평화적인 방법으로 사회주의 체제를 무너뜨리겠다는 이른바 ‘평화적 이행론’을 내세웠다. 덜레스의 위협을 두려워해 중국의 마오쩌둥이 문화혁명을 일으켰다는 중국 쪽 시각이 있다.

베트남의 운명을 의논하던 1954년 제네바 회담 때 덜레스의 강경한 태도 때문에 중국과 미국은 제대로 대화를 할 수 없었다. 베트남은 분단국가가 되었다. 미국이 베트남 전쟁의 수렁에 빠진 것에 덜레스의 책임을 묻는 의견도 있다.

미국 쪽에서 보기에 덜레스는 국익을 지키는 사람이었다. 이집트의 나세르 정권이 1956년 수에즈운하를 국유화하자 덜레스는 분쟁에 개입한다. 나세르 정부를 견제하면서도, 영국과 프랑스 연합군의 이집트 침공에는 부정적이었다. 수에즈 위기를 거치며 국제 무대에서 영국과 프랑스의 영향력은 약화되고, 중동 지역에서 미국의 영향력이 커졌다.

한국에 미친 영향이 크다. 중국 본토가 공산화되자, 덜레스는 동아시아의 새 파트너로 일본을 택했다. 김숭배 교수에 따르면, 덜레스는 “한국에 대한 미국의 지원 필요성을 언급하면서도 이 지역에서 가장 중요한 국가는 일본임을 분명히 했다”. 일본을 한국보다 우선으로 치는 미국의 전략이 덜레스에게서 비롯한 셈이다. 1959년 5월24일 세상을 떠났다. 이듬해 4월 혁명이 터지자 미국 국무부는 이승만을 포기했다. 덜레스가 살아 있었으면 어땠을까도 궁금하다.

김태권 만화가

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶[기획] 누구나 한번은 1인가구가 된다

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.