국민의힘, ‘금투세 폐지’ 법안 당론 발의

금투세 폐지 청원은 6만명 돌파해 눈길

금투세 폐지 청원은 6만명 돌파해 눈길

|

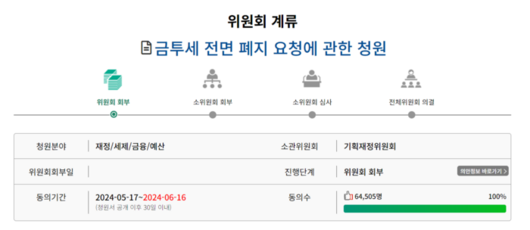

내년 시행될 금융투자소득세 폐지를 요구하는 국민청원이 14일 오후 6만4000명을 넘어섰다. (국회 국민동의청원 갈무리) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“금투세를 즉각 폐지하라”

금융투자소득세(금투세) 폐지를 요구하는 국회 국민동의청원의 청원 취지다. 금투세 폐지 청원은 21대에 이어 22대 국회에서도 6만명을 넘어섰다. 정치권에서는 내년 도입 예정인 금투세 존립을 두고 여야 간 기 싸움이 치열한 상태다. 이런 가운데, 국민의힘이 최근 금투세 폐지 법안을 당론으로 발의해 관심이 쏠린다.

국회에 따르면, 박대출 국민의힘 의원은 6월 12일 금투세 폐지와 개인종합자산관리계좌(ISA) 납부 한도 상향 등이 핵심인 소득세법·조세특례제한법·지방세특례제한법 개정안을 국회 의안과에 제출했다. 이들 법안은 22대 국회 국민의힘 1호 법안(5대 분야 패키지 법안) 중 ‘민생 살리기’ 과제의 첫 번째 제출 법안이다. 국민의힘 소속 의원 108명 전원의 서명을 받았으며, 당론으로 발의됐다.

2025년 1월 1일부터 도입 예정인 금투세는 주식, 펀드 등 모든 금융투자상품 소득에 과세하는 세금이다. 현재 대부분의 소액 주주에게 비과세되고 있는 상장 주식도 5000만원 이상 차익을 실현할 경우 세금을 내야 한다. 이번 개정안은 금투세를 도입하지 않고 기존 양도소득세 체계를 유지하는 내용이 핵심이다. 금투세 폐지 법안은 21대 국회에서도 박 의원이 대표발의했지만 ‘부자 감세’라는 야당의 반대로 상임위에서 제대로 된 논의조차 못한 채 임기 만료 폐기됐다.

개인 투자자들은 금투세 폐지를 적극적으로 주장하고 있다. 국회 국민동의청원 현황에 따르면 지난 5월 17일 게시된 ‘금투세 전면 폐지 요청에 관한 청원’은 6월 14일 기준 6만4000여명으로부터 동의를 받아 요건을 충족하면서 소관위원회에 넘겨졌다. 금투세 폐지 청원은 지난 4월에도 올라왔었다. 앞서 올라온 청원도 5만명 이상 동의를 받았지만 제21대 국회 임기가 만료되면서 자동으로 폐기됐다. 이번 청원은 22대 국회 임기에 맞춰 개인 투자자들이 재차 청원에 나선 것.

|

박대출 국민의힘 의원과 송언석 국민의힘 재정세제개편특위 위원장(오른쪽)이 국민의힘 민생공감 531 법안을 6월 12일 국회 의안과에 제출하고 있다. (박대출 의원실) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

국민동의청원은 30일 동안 5만명의 국민 동의를 받아 국회에 제출할 수 있는 제도다. 소관위원회인 기획재정위원회가 타당한 청원이라고 판단하면 본회의에 올려 심의·의결한다. 이후 정부나 국회가 청원 내용대로 법 개정 등 조치를 취하게 된다. 해당 국민청원과 박 의원의 법안 재발의로 22대 국회에서 다시 한번 논의의 길을 열 수 있게 됐다.

박 의원이 금투세 폐지 법안과 함께 제출한 ISA 세제 지원 법안은 ‘조세특례제한법’을 통해 ISA 납부 한도와 이자소득에 대한 비과세 한도를 상향하는 내용이 핵심이다. ISA는 예·적금, 주식, 펀드, 채권 등 다양한 금융투자상품을 하나의 계좌에서 관리하면서 비과세, 저율 분리과세 등 절세 혜택을 받을 수 있는 금융상품이다. 일명 ‘만능통장’으로 불린다.

개정안에는 ISA 세제 지원 확대와 함께 국내 상장 주식과 국내 주식형 펀드에 투자하는 ‘국내 투자형 ISA’를 새롭게 신설하는 내용도 담았다. 부동산이나 해외 투자가 아닌 국내 주식 투자를 유도하기 위한 취지다.

박 의원은 “금투세 도입 폐지와 ISA 세제 지원은 모두 국내 자본 시장 활성화와 ‘투자자와 증시의 상생’이라는 공통의 취지를 담고 있다”며 “투자자들이 우려하는 국내 금융 시장의 불확실성은 제거하고 국민 자산 형성은 지원하는 두 마리 토끼를 잡을 수 있도록 개정안 통과에 총력을 다하겠다”고 말했다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.