주주자본주의 과잉의 미국, 결핍의 한국

|

김학균 신영증권 리서치센터장 |

주식 투자에 있어서 지배구조는 대단히 중요하다. 지배구조는 기업에 이해관계를 가지고 있는 주주와 경영진, 채권자, 직원 등의 역학 관계를 총칭하는 단어다. 기업이 사업에 자원을 배분하고, 영업활동을 하고, 벌어들인 이익을 어떻게 분배할 것인가를 결정하는 일련의 과정이 지배구조에 영향을 받는다.

종종 신흥국 투자에서 낭패를 보는 이유도 주주 친화적이지 못한 지배구조 때문이다. 2007~08년 한국에서는 중국 증시 투자 붐이 있었다. 당시 한국 투자자는 중국이 미국과 어깨를 견주는 주요 2개국(G2)으로 성장할 것이라는 기대를 중국 주식 투자에 투영했다. 떠오르는 국가에 재산을 묻어둬 성장의 수혜를 누리려 했다. ‘중국이 고성장할 것’이라는 판단은 결과적으로 옳았다. 한국인의 투자 붐 이후 중국의 명목 국내총생산(GDP)은 연평균 10.8% 성장했다. 같은 기간 동안 미국의 명목 GDP는 연평균 4.1% 증가하는 데 그쳤다. 기업 이익 증가율도 중국이 미국보다 높았다.

■

중국 고성장에도 증시 성과 초라

주주에게 불리한 정책과 규제 탓

미국 증시 주도하는 우량 기업

자사주 매입·현금 배당 적극적

지배주주 편향적인 한국 상장사

부진한 환원 등 주주 피해 속출

그렇지만 중국 증시의 장기 성과는 초라했다. 2007년 6000포인트를 넘나들었던 상해종합지수는 요즘 3000포인트 전후에서 움직이고 있다. 반면 미국 증시는 역사상 가장 강력한 강세장을 구가하고 있다. 지배구조의 차이가 중국과 미국의 차이를 만들었다. 고성장하는 국가의 기업은 돈을 벌 기회가 많지만, 기업이 가지고 있는 부가 주주 친화적으로 쓰여야 주가가 오를 수 있다. 시진핑 집권 이후 강화되고 있는 각종 좌클릭 정책은 주주에게 부정적인 영향을 주고 있다. 빅테크에서 사교육에 이르기까지 온갖 영역에서 국가의 규제가 강화됐고, 이런 기조는 ‘공동 부유’라는 정치적 슬로건으로 표현됐다. 자신의 경제활동 방식을 정하는 건 중국인의 권리이지만, 이런 일련의 변화는 주주에게 불리한 방향으로 작동했다.

미국 기업, 이익 즉각 주주에게로

|

김영희 디자이너 |

한국 경제가 요즘보다 훨씬 역동적이었던 1980~90년대 주식시장의 성과가 부진했던 이유도 중국과 비슷하다. 당시 코스피는 1980년대 후반 ‘3저 호황’ 국면에서 반짝 레벨업을 이뤘을 뿐 나머지 시기는 500~1000포인트의 박스권에서 벗어나지 못했다. 정권에 의한 국제그룹 해체가 상징하는 정치권력의 전횡, 3대 재벌 중 하나였던 대우그룹 파산으로 대표되는 분식회계, 지배주주의 횡포를 견제할 수 없었던 취약한 주주권 등이 주가의 발목을 잡았다. 지배구조가 취약할 때 성장은 투자자를 배반한다.

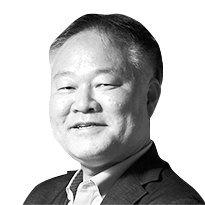

이런 점에서 보면 미국 증시의 주주 친화적 풍토는 다른 국가와 비교하기 어려울 정도다. 최근 10년 동안 미국 S&P500 기업은 자사주 매입으로 6조7000억 달러를 썼고, 현금 배당으로 5조 달러를 지급하면서 총 11조7000억 달러를 주주에게 돌려줬다. 이는 같은 기간 동안 S&P500 기업이 벌어들인 당기순이익 누계 14조6000억 달러의 80%에 달하는 규모이고, 설비 투자액(10조 달러)을 넘어서고 있다.

|

김영희 디자이너 |

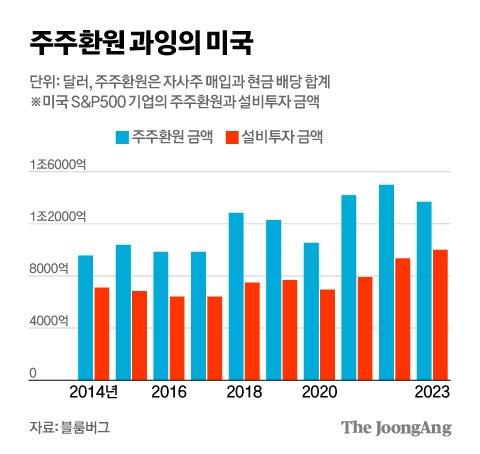

특히 미국 증시를 주도하고 있는 우량 기업의 주주환원은 훨씬 더 공격적이다. 애플은 지난 10년 동안 7363억 달러를 자사주 매입과 현금 배당을 통해 주주에게 돌려줬는데, 이는 같은 기간의 당기순이익 누계액(6506억 달러)보다 더 큰 규모다. 그 결과 애플의 자기자본은 시간이 지나면서 감소하고 있다. 기업이 벌어들인 당기순이익에서 주주환원을 뺀 금액이 유보라는 명목으로 자기자본에 더해지는데, 당기순이익보다 주주환원 규모가 크니 자기자본이 줄어들 수밖에 없다. 애플의 자기자본은 2017년 결산기 말 1340억 달러에서 2023년 말에는 621억 달러까지 53% 줄어들었다.

애플보다 더한 회사도 많다. 미국의 우량주 상당수는 아예 자기자본이 마이너스다. 스타벅스와 보잉, 맥도널드 등 S&P500지수에 속해 있는 종목 중 31개가 그렇다. 회계적으로는 부채가 자산보다 큰 완전 자본 잠식인 셈이다. 일반적으로 자본 잠식은 적자가 누적되는 부실기업에서 나타나는 현상이다. 미국을 대표하는 S&P500지수에 속한 기업이 부실기업일 리는 없고, 공격적 주주환원이 이런 모습을 만들었다. 애플은 그동안 쌓아놓은 자기자본을 헐어서 주주에게 돌려주고 있지만, 스타벅스 등은 벌어들인 이익에 더해 빚까지 내면서 주주환원을 하기에 자기자본이 마이너스이다. 이들은 대규모 설비 투자가 필요 없고, 영업에서 안정적인 현금 유입이 이뤄지고 있기 때문에 기업 내부에 부를 쌓아두기보다 주주에게 즉각 돌려주는 선택을 하고 있다.

과도한 주주환원은 단기주의 야기

이는 좋은 비즈니스 모델을 가지고 있기 때문에 가능한 일이긴 하지만 부채까지 동원한 주주환원은 지나친 감이 있다. 자기자본이 취약한 기업은 예기치 않은 경제 위기 때 치명상을 입을 수도 있다. 몇 해 전 보잉이 그랬던 것처럼 말이다. 미국 기업의 과도한 주주환원은 지배구조와 무관하지 않다. 미국 주요 상장사 중 한국과 비슷한 소위 ‘오너’가 존재하는 경우는 드물다. 아마존과 테슬라, 버크셔해서웨이 정도가 예외고, 대부분의 기업의 주요 주주는 기관투자가다. 특히 뱅가드와 블랙록, 스테이트 스트리트 등이 S&P500 기업 대부분의 최대주주이거나, 최소한 5대 주주 안에 이름을 올리고 있다.

|

김영희 디자이너 |

이들 3대 자산운용사는 모두 상장지수펀드(ETF)를 주력으로 하고 있다. 최근 급속히 세를 불리고 있는 ETF는 주주권 행사에 관심을 가지지 않는다. 종목 하나하나를 바텀업(bottom-up) 관점에서 선별해 투자하는 액티브 투자와는 달리 ETF 투자는 지수에 투자하는 형태로 이뤄진다. 개별 종목은 투자한 지수를 구성하고 있는 종목군의 한 구성원일 따름이다. 예를 들어 뱅가드 등에서 운용하는 ETF는 애플을 골라서 매수한 것이 아니라 미국 증시를 대표하는 S&P500 지수나, 기술주로 이뤄진 지수에 포함된 종목을 매수하다 보니 결과적으로 애플의 주주가 된 것이다.

개별 기업의 주인이라는 관념이 희박한 ETF가 주요 종목의 대주주가 되다 보니, 미국의 주요 상장사에서 경영진이 주주의 감시를 받지 않는 권력을 휘두르고 있다. 최고경영자(CEO)를 비롯한 경영진의 연봉을 대폭 올리고, 배당과 자사주 매입 등을 통한 주가 부양과 경영진의 인센티브를 연동시켰다. 주인 없는 기업에 자리를 잡은 경영진의 단기주의가 횡행하고 있다.

미국식 주주환원, 한국에 맞지 않아

미국과 같은 주주환원은 우리가 추구해야 할 모델이 아니다. 무엇보다도 산업구조가 다르다. 한국과 일본, 중국 등 동아시아 기업은 미국과 같은 주주환원을 할 수 없다. 대규모 설비 투자가 필요한 장치 산업이 주력이라 높은 수준의 사내 유보를 유지해야 하기에 미국과 같은 주주환원은 애초에 불가능하다. 또한 당기순이익을 넘어서는 과도한 주주환원은 본받기보다는 오히려 경계해야 할 관행이다.

그렇지만 한국 상장사의 주주환원이 일본이나 중국보다도 미흡하다는 사실은 어떻게 받아들여야 할까. 역시 지배구조에서 원인을 찾아야 한다. 일본과 중국과 비교해봐도 한국 기업의 오너십은 매우 강한 편이다. 일본 기업의 지배구조는 다양하지만, 그래도 대기업 집단에는 오너가 없는 경우가 많다. 일본도 2차 세계대전 때까지는 한국과 비슷한 기업 집단으로서의 재벌과 명확한 소유주가 존재했지만, 패전 이후 일본에 들어온 미국 군정은 재벌을 해체해 버렸다. 일본 재벌이 2차 세계대전을 일으킨 일본 군부를 경제적으로 지원했다는 판단 때문이었다. 현존하는 일본의 대기업 집단은 자연인으로서의 오너가 존재하지 않고, 기업 간의 상호지분 보유로 지배구조가 형성돼 있다. 일본 증시 시가총액 1위 기업인 도요타 자동차의 경우도 최대주주가 도요타 자동직기와 도요타 방직 등 도요타 그룹으로 통칭되는 관계사들이다. 한편 중국은 사회주의 국가이기에 국영기업이 많고, 화웨이를 비롯한 주요 민간기업도 사실상 중국 공산당의 지배하에 있다는 의혹을 받고 있다.

상법 개정 따른 주주권 과잉 우려 과도

결과적으로 오너로 불리는 지배주주의 막강한 권한은 한국적 지배구조가 가진 중요한 특징이다. 오너 경영 그 자체는 가치 중립적이다. 신속한 의사 결정과 장기적 관점에서의 기업 경영 등 오너 경영이 가진 미덕도 많다. 다만 기업의 주요 의사결정이 지배주주 편향적으로 이뤄져 왔다는 점은 부인하기 어렵다. 인수·합병(M&A) 과정에서의 합병 비율, 물적 분할 후 동시 상장, 우량기업의 헐값 공개매수와 자진 상장폐지 등 소액주주에게 피해를 준 사례가 너무도 많다. 일본과 중국에 비해서도 취약한 주주환원 역시 지배주주가 절대다수 지분이 아닌 소수 지분으로 경영권을 행사하는 한국적 지배구조의 특성이 반영된 결과라는 판단이다.

주인 없는 미국식 경영이 최선이 아니듯, 한국식 오너 경영을 만악의 근원으로 폄훼하는 것은 온당하지 않다. 주주만 신경 쓰는 주주 자본주의 과잉의 미국과, 주주도 홀대받는 주주 자본주의 결핍의 한국 사이에 균형점이 있을 것이다. 상법 개정 등을 통한 소액주주의 권한 강화는 반드시 필요한 과정이라고 본다. 단기주의에 경도된 주주의 요구와 이에 따른 장기적 기업가치 훼손 가능성을 지적하는 견해도 본질에서는 옳지만, 시장에서 벌어지는 일들이 일말의 부작용도 원천 봉쇄한 무균실에서의 실험과 같을 수는 없다. 다소의 부작용이 있더라도 큰 틀에서의 불균형을 시정해 나가는 데 초점을 맞춰야 한다. 코리아 디스카운트는 객관적 실재이고, 주주권 과잉에 따른 부작용은 가상의 걱정이다. 과문한 탓인지 한국 증시에서 주주권 과잉으로 인해 실제 문제가 발생했던 사례는 단 한 가지도 떠오르지 않는다.

김학균 신영증권 리서치센터장

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.