■IMD, 28위서 20위로 껑충

기업효율성·인프라 대폭 상승

경제성과·정부효율성은 주춤

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

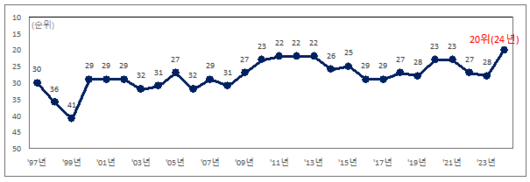

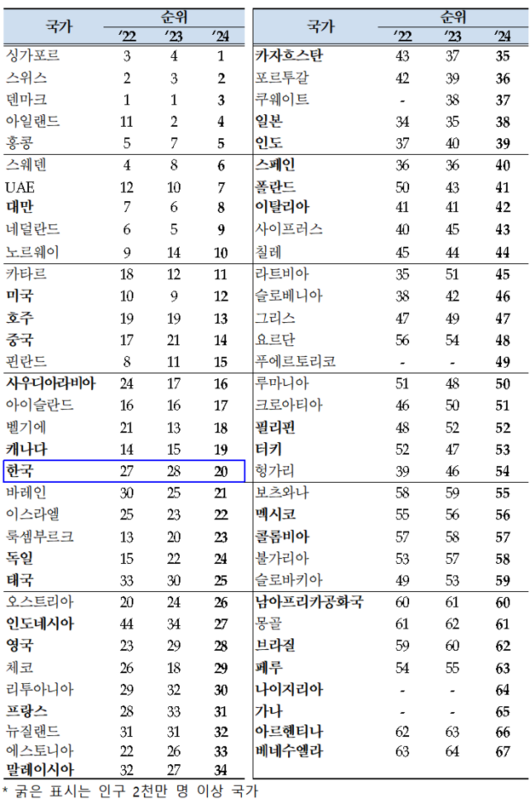

스위스 국제경영개발대학원(IMD)이 올해 한국의 국가경쟁력을 조사 대상 67개국 중 20위로 평가했다. 1997년 평가대상에 포함된 이래 최고순위로 30-50클럽(국민소득 3만 달러·인구 5000만 명 이상 구가)가운데선 미국에 이어 2위였다. 기업 효율성과 인프라 부분에서 크게 상승하며 전체 순위를 상승시켰다. 다만 경제성과 분야에서는 2단계 하락했다.

18일 기획재정부는 이 같은 ‘IMD 국가경쟁력 평가 결과’를 공개했다. 2020년부터 2년 간 23위를 유지했던 한국은 2022년 27위로 순위가 크게 하락한 뒤 지난해에도 한 단계 순위가 내려왔지만 올해 8단계 상승하는 기록을 세웠다. 기업효율성(33→23위)과 인프라(16→11위)가 대폭 상승하며 전체 순위를 끌어올렸다. 경제성과(14→16위)와 정부 효율성(38→39위)은 소폭 하락했다. 지난해 한국을 역전한 카타르(12→11위)와 사우디아라비아(17→16위) 모두 한 단계씩 상승해 올해도 한국을 앞섰다. 다만 지난해 한국을 앞섰던 바레인(25→21위)과 말레이시아(27→34위)는 따돌리는 데 성공했다.

한국은 기업효율성 부문 전 분야 순위가 상승했다. 생산성·효율성(41→33위), 노동시장(39→31위), 금융(36→29위), 경영관행(35→28위), 태도?가치관(18→11위) 등 5개 부문 모두 큰 폭으로 상승했다. 세부지표 중에는 전반적 생산성 증가율(28→15위), 인재유치(14→6위), 기업의 민첩성(28→9위), 국민의 유연성·적응성(30→14위) 등의 순위도 크게 상승했다.

인프라 분야도 역시 모든 분야 순위가 상승했다. 기본인프라(23→14위), 기술인프라(23→16위), 과학인프라(2→1위), 교육(26→19위) 등의 부문이 큰 폭 상승했다. 세부지표 중에는 유통인프라 효율(8→3위), 우수 엔지니어 가용성(47→29위), 대학교육지수(22→12위) 등의 순위가 올랐다.

반면 경제성과 분야는 2계단 하락했다. 성장률(44→34위), 투자(총고정자본형성, 51→40위) 등 국내경제(11→7위) 부문 순위가 상승했으나, 국제무역(42→47위) 부문이 하락하며 이를 상쇄시켰다. 국제무역 세부지표 중 전반적 무역수지(54→49위) 순위는 상승했으나, 민간서비스수지(38→62위) 순위가 큰 폭 하락했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

정부효율성 분야는 1계단 하락했다. 5개 부문 중 재정(40→38위), 제도여건(33→30위), 기업여건(53→47위), 사회여건(33→29위) 등 4개 부문 순위가 상승했으나, 조세정책(26→34위) 부문 순위가 큰 폭 하락하며 역시 상쇄시켰다. 세부지표 중에는 정부부채 실질증가율(56→43위)과 GDP 대비 재정수지(24→20위) 순위 등 재정건전성 지표, 관료주의(60→54위), 자본시장 접근성(27→20위), 보조금의 공정경쟁?경제발전 왜곡(45→30위), 기회균등(40→23위), 남녀 실업률 격차(37→21위) 등의 순위가 큰 폭 상승했지만 조세정책(26→34위) 부문은 2022년 기준 GDP 대비 총 조세(32→38위)?소득세(35→41위)?법인세(48→58위) 등 조세부담 증가로 순위가 크게 하락하게 됐다.

IMD는 스위스 로잔에 위치한 비영리 사립 경영대학원으로 1979년부터 주요국 경쟁력 순위를 매기고 있다. 1위는 지난해 4위였던 싱가포르가 차지했다. 스위스, 덴마크, 아일랜드, 홍콩 등이 그 뒤를 이었다. IMD는 한국 순위를 1989년부터 발표했는데 역대 최고는 2011~2013년의 22위, 최저는 1999년 41위다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

세종=송종호 기자 joist1894@sedaily.com

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.