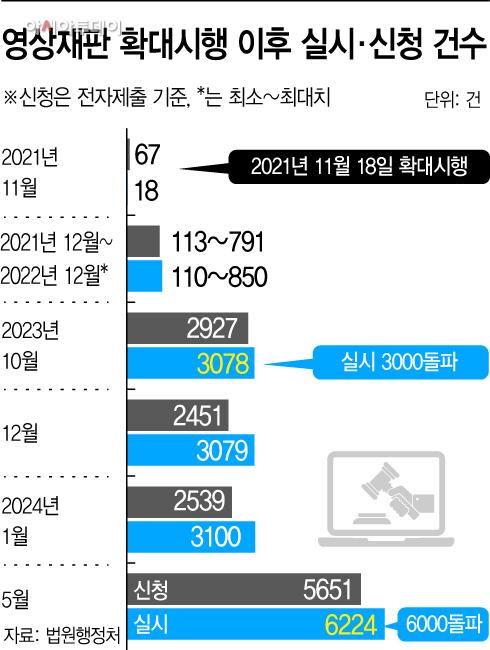

5월 실시건수 6224건…3000건 돌파 이후 반년만

실시 법원 수도권 外 다수…작년 흑산도에 시설 설치

변호사들 "재판부 마음대로 결정…항고 쉽지 않아" 지적

前고법 부장판사 "'민사소액사건' 적극 활용" 제언

|

사진은 기사내용과 관련없음. /게티이미지 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

아시아투데이 임상혁 기자 = 재판 당사자가 재판에 직접 출석하는 것 대신 화상으로 참여하는 '영상재판'이 지난 2021년 11월 확대 시행한 이후 처음으로 지난달 월 6000건을 돌파했다. 대법원은 재판지연 해결책의 일환으로서 영상재판 활성화에 계속 힘쓴다는 방침이다. 다만 아직 허가 기준이 명확하지 않아 확립이 필요하다는 지적도 나온다.

◇올해 실시건수, 곧 작년 치 넘는다…대법원장도 "더욱 활성화"

18일 아시아투데이 취재를 종합해보면 지난 5월 한 달간 영상재판 실시(영상기일 및 영상신문) 건수는 6224건으로 확대시행 이래 처음 6000건을 넘어섰다. 지난해 10월 월 3000건 이상을 기록한 이후 반년 만에 두 배로 늘어난 것이다. 특히 지난달까지 실시된 영상재판 건수는 2만1148건으로, 2023년 한 해 동안 실시된 건수인 2만4976건을 곧 넘을 전망이다.

영상재판은 1995년 '원격영상재판에 관한 특례법'이 제정되면서 경주와 울릉도 등 특정지역에서 실시한 것이 시작이다. 이어 지난 2021년 코로나19 팬데믹 확산에 따라 영상재판 범위가 본격적으로 확대됐다.

코로나19 유행은 종식 단계에 접어들었지만, 사법부는 영상재판을 재판지연을 해소할 수 있는 하나의 방안으로 보고 사용 범위 확대에 힘쓰고 있다. 조희대 대법원장 역시 지난 1월 시무식에서 "영상재판을 더욱 활성화해 편리하고 충실한 재판을 받을 수 있게 하겠다"고 강조한 바 있다.

영상재판은 장소, 시간 등에 구애받지 않고 재판을 진행할 수 있다는 것이 장점이다. 실제로 2021년 11월부터 지난달까지 기준 영상재판이 많이 실시된 법원은 △서울중앙지법 5701건 △창원지법 5507건 △대전지법 4155건 △부산지법 4046 △대구지법 3835건 △광주지법 3514건 순으로 수도권 이외 지역이 다수였다.

아울러 도서지역인 백령도, 울릉도에 이어 지난해 9월13일 흑산도에도 영상증인신문을 위한 중계시설이 설치됐으며, 앞으로도 영상재판이 필요한 도서지역에 중계시설 설치가 이어질 예정이다.

대법원 관계자는 "영상재판의 편의성을 증진하기 위해 프로그램과 관련 장비 등을 개량하고, 활용 방법을 알기 쉽게 안내하는 등 편리하고 원활하게 제도를 활용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

|

◇"재판부 마음대로 허가 결정…기준 필요"

하지만 변호사들 안팎에선 영상재판 허가 여부가 사실상 재판부 재량에 맡겨져 있어, 명확한 기준 정립이 필요하다는 지적이 나온다.

익명을 요구한 서초동의 한 변호사는 "영상재판을 먼저 하자고 제안하는 재판부도 있는 반면, 합리적 이유 없이 불허하는 재판부도 많다고 들었다"며 "아직까진 재판부 마음대로 결정하는 것 같다"고 지적했다. 또 "영상재판 불허 결정에 불복해 항고하는 절차가 있긴 하지만, 재판에 좋지 않은 영향을 미칠까 신청하기 어려운 상황"이라고 설명했다.

법원행정처 관계자는 "사건의 사안마다 경중이 다르고, 법원마다도 시설 편차가 있고 지역별로 거리도 다르기 때문에 애매한 경계에 있는 사건들에 대해선 판단이 조금씩 달라질 수 있는 상황"이라며 "현재 균질적이고 명확한 기준이 없는 것은 맞다"고 말했다. 다만 "지금은 과도기적 상황"이라며 "앞으로 영상재판의 중요성이 높아짐에 따라 개선될 것"이라고 전했다.

강민구 법무법인 도울 대표변호사(전 서울고법 부장판사)는 민사 소액 사건과, 재판 당사자의 신체가 불편하거나 이동이 어렵다는 등 특정 상황에선 영상재판을 시행할 필요가 있다고 제언했다.

강 변호사는 "당장 중국도 전자상거래 소송 등에 영상재판을 적극 활용하고 있다"며 "우리나라가 아직 그럴 단계는 아니지만, 간이하고 전형적인 민사 소액 사건에 영상재판을 활용하면 법원도 당사자도 소송 대리인도 시간을 줄이니 모두 윈윈(win-win)"이라고 설명했다.

이어 "대법원에서 무분별하게 일률적으로 무조건 '영상 재판을 확대하라, 마라' 지시할 순 없다"며 "당사자 쌍방의 의사를 들어보는 한편, 재판 당사자가 이동이 힘든 사정이 있다거나, 정형적이고 간단한 사건인데 멀리 있어서 오기 곤란하다는 등 특수한 사정이 있는 경우에 고려돼야 한다"고 덧붙였다.

이에 대법원도 신체·정신적 장애로 법정 출석이 불편한 장애인을 영상재판으로 지원하는 방안을 추진하고 있다. 올해 하반기부터 1년 간 서울지역 내에서 시범실시 과정을 거친 뒤 전국 확대를 추진할 계획이며, 현재 서울 지역 내 △장애인복지관 △발달장애지원센터 △정신건강복지센터 등과 협의 중이다.

대법원은 우선 실시범위를 '형사 증인신문'으로 두고, 대상 장애유형 및 실시기관을 △지체·뇌병변장애인은 장애인복지관 △발달장애(지적자폐성장애)는 장애인복지관 및 발달장애인지원센터 △정신장애는 정신건강복지센터로 각각 설정했다.

ⓒ "젊은 파워, 모바일 넘버원 아시아투데이"

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.