|

서울 강동구 재건축 현장 모습. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

전국 미분양 물량 1위인 대구의 대단지 아파트 개발 사업에서 이뤄진 공적 보증 구조를 뜯어보면, 한국의 프로젝트파이낸싱(PF)이 가진 문제점이 또렷하게 드러난다. 공적 보증에 기댄 시행사는 적은 자본으로도 수천억원대 개발 사업을 벌이고, 금융회사는 대출 부실 위험을 공공기관에 전가한 채 손쉬운 이자 장사를 하는 것이다. 반면 공적 보증이 들어간 부동산 개발 사업이 실패하면 그 부담은 온전히 국민 몫으로 돌아간다. 그간 부실 사업장 구조조정을 미루며 개발 사업자와 건설사 구제에 무게를 둔 정부 피에프 대책의 후폭풍으로 세금 부담도 커질 전망이다.

26일 금융권에 따르면 완전 자본잠식(자기자본이 마이너스)에 빠진 ‘대구 상인 푸르지오 센터파크’의 시행사가 정부의 피에프 보증을 받을 수 있었던 건 헐거운 보증 심사 기준 때문이다. 금융 공기업인 한국주택금융공사는 피에프 보증 지원 대상을 선정할 때 분양 사업성과 함께, 개발 사업 주체인 시행사가 아니라 아파트 건설을 담당하는 시공사의 시공 및 재무 능력을 따진다. 국내 시공능력평가 순위 200위 이내이고 신용등급이 투기등급 이상인 중견·대형 건설사라면 공적 보증이 나가는 식이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이런 구조 아래 피에프 사업을 주도하는 것은 사실상 건설사(시공사)다. 대구 사업장에서도 시공사인 대우건설은 시행사가 공사비를 치르지 못하면 자체 자금을 투입해 아파트를 짓고, 이를 지키지 못하면 피에프 대출을 직접 인수해야 하는 ‘책임 준공 확약’을 약정했다. 이는 국내 피에프 사업 시행사 대다수가 자기자본 여력이 취약한 페이퍼컴퍼니인 탓이기도 하다. 결과적으로 공적 보증은 사실상 건설사를 지원하는 구조다.

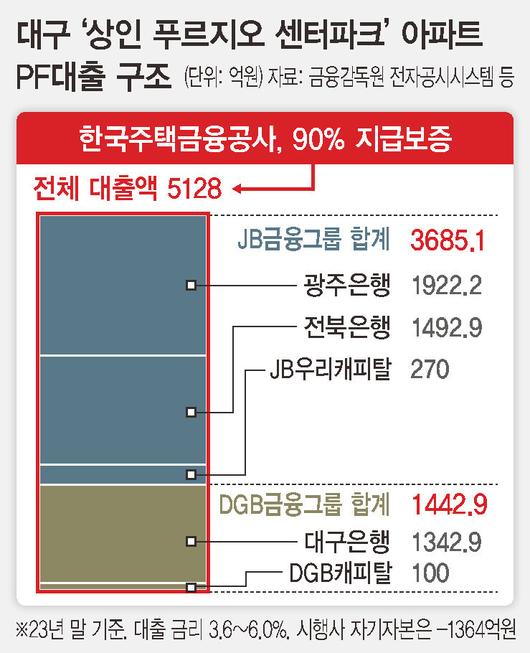

대형 건설사가 사업을 책임지고 공기업이 이를 지원하는 구조 아래 금융사는 손쉬운 투자 기회를 얻는다. 주금공이 전체 피에프 대출금의 90%를 지급 보증한 까닭에, 위험을 거의 부담하지 않고도 이자를 챙길 수 있다. 예컨대 대구 사업장에 5100억원 규모 피에프 대출을 내준 제이비(JB)·디지비(DGB)금융그룹 계열사들은 아파트 분양이 실패해도 대출금의 최대 10%만 떼인다.

이러한 무위험 구조 탓에 대구 사업장의 전체 피에프 대출금은 2021년 말 3852억원에서 분양 경기가 꽁꽁 얼어붙은 지난해 말 5128억원으로 불어났다. 이로 인해 주금공의 보증금액(전체 대출금의 90%)도 덩달아 증가하며 미분양에 따른 대출 손실 위험이 정부기관에 쏠렸다.

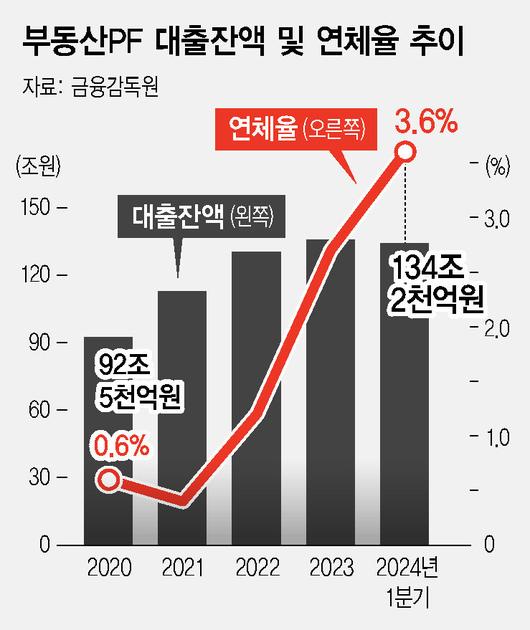

문제는 2022년 하반기 ‘레고랜드 사태’를 계기로 정부가 피에프 보증 지원 규모를 최대 30조원까지 확 늘리고 지원 요건을 완화하며 보증기관이 떠안아야 하는 부실 위험도 커졌다는 점이다. 실제 정부 피에프 보증의 절반 이상을 차지하는 주금공의 피에프 보증을 포함한 사업자보증 공급액은 코로나19 이전인 2019년 3조6354억원에서 레고랜드 사태 당시인 2022년 5조7488억원, 지난해 6조8196억원으로 4년 새 2배 가까이 급증했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시행사가 대출 원리금을 갚지 못해 발생한 사업자보증 사고금액(보증금액 기준)은 2022년 55억원에서 지난해 1791억원을 찍고 올해 들어 4월까지 이미 2410억원으로 불어난 상태다. 여기에 보증 규모가 4600억원대에 이르는 대구 사업장이 추가될 경우 사고액은 현재의 3배가량으로 껑충 뛸 전망이다. 선제적인 부실 사업장 구조조정과 피에프 사업 주체인 시행사의 자기자본 개선 등 종양을 도려내는 ‘수술’은 뒤로 미루고, 보증을 크게 늘리는 ‘대증요법’에 의존한 결과다. 부실이 확대되면 보증을 선 금융 공기업에 세금을 재원으로 한 자본 확충 필요성도 커진다.

금융당국 핵심 관계자는 “악성 사업장엔 보증 지원을 하지 않도록 장치를 마련해 부실 사업장을 가려냈다”며 “구조조정이 부족했던 건 시스템 위기 우려 등으로 불가피했던 측면이 있다”고 말했다.

하준경 한양대 교수(경제학)는 “급하게 불을 꺼야 하는 단계를 넘어서면 정부가 보증을 통해 위험을 다 떠안을 것이 아니라 시장 원리에 맞게 사업 주체가 책임을 지게 해야 한다”며 “정부 보증은 결국 공공 부문과 국민 경제의 부담으로 옮겨가며 손실의 사회화를 초래하게 된다”고 말했다.

박종오 기자 pjo2@hani.co.kr

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶오직 한겨레에서 볼 수 있는 보석같은 기사

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.