|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

서울 양천구에 사는 김은선 씨(62·가명)는 키우던 네 살짜리 반려견 샐리가 동물병원의 오진으로 목숨을 잃었다고 주장하고 있다. 김씨는 "병원에서 샐리가 숨을 헐떡이는 증세를 보였음에도 미용 시술을 멈추지 않았다"며 "방사선 촬영을 한 결과 심장비대증, 간질 등 소견이 나왔지만 약 처방만 하고 돌려보냈다"고 말했다. 이후 반려견이 혓바닥이 파랗게 변하는 청색증을 보여 병원에 문의하니 큰 문제가 없다는 답변이 돌아왔고 상태가 악화돼 응급조치를 받았지만 결국 목숨을 잃었다. 경찰에 신고하고 해당 동물병원에 CCTV 영상을 요청했지만, 경찰 역시 고의에 의한 범죄가 아닌 한 수사가 곤란하다는 답변을 내놨다.

김씨는 "증상이 악화돼도 병원에서는 문제가 없다고 하더니 결국 죽은 뒤 잘못을 시인했다"며 "그에 대한 보상으로 키우고 있는 고양이 진료를 3년간 무상으로 해주겠다고 제안해 거절하니 돌아오는 대답은 소송하라는 것이었다"고 말했다. 김씨는 해당 병원을 상대로 민사소송을 제기한 상태다.

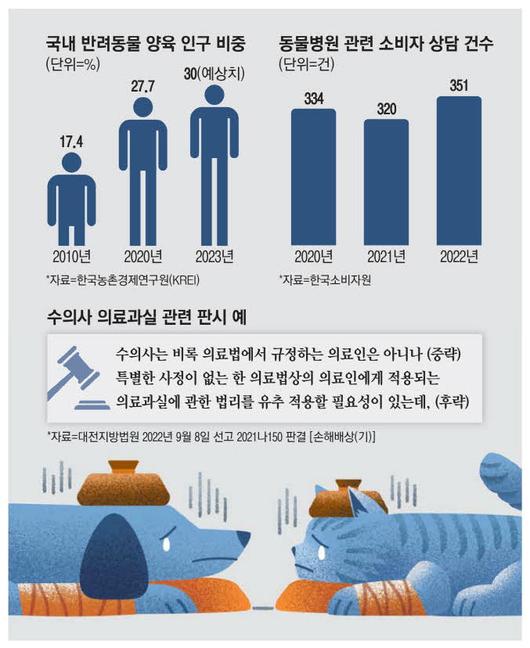

반려동물 양육 인구 1500만 시대를 맞으면서 반려동물 산업도 급성장세를 보이고 있다. 하지만 반려동물이 의료사고로 죽음을 맞거나 피해를 입더라도 적절한 보상은 이뤄지지 않고 있다. 현행 민법 제98조는 물건을 '유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력'으로 규정하고 있는데, 동물의 경우 유체물에 해당돼 물건과 같이 취급된다. 반려동물을 가족처럼 여기는 사람이 많아졌지만 법은 국민 정서를 따라오지 못하고 있는 것이다.

반려동물을 키우는 이들 대부분은 병원의 오진이 의심돼도 소송할 엄두를 내지 못하고 있다. 고양시에 거주하는 고 모씨(59)도 수년 전 반려견이 허리 통증을 느끼는 모습을 보여 100만원을 들여서 자기공명영상(MRI) 촬영까지 했지만 이상이 없다는 진단을 받았다. 얼마 못 가 반려견이 죽었는데 병원에서는 뒤늦게서야 "어차피 치료해도 오래가지 못했을 것"이라는 황당한 답변을 내놓았다.

보호자가 민사소송에 나서더라도 재산상 손실 이상으로 평가받기 어렵고 정신적 손해배상도 제한적이다. 진상을 규명할 수 있는 뾰족한 방법도 없는 상태다. 의료사고가 나더라도 현행법상 동물병원에 법적 책임을 묻기 어렵기 때문이다.

한 변호사는 "의료행위 과실 인정에 있어서 수의사도 기본적으로 의료인의 과실 기준에 준해 판단한다"면서도 "하지만 결국 법적으로 동물은 재물로 봐 재물손괴로 처벌하고, 교환가치(시장가격)를 한도로 손해배상책임 범위를 따지게 된다"고 설명했다. 그러면서 "사람처럼 업무상과실치상 혐의가 성립하지 않아 손해배상 청구소송 말고는 달리 방법이 없다"고 덧붙였다.

이 같은 문제가 속출하면서 입법적 보완을 통해 동물을 물건과 구분하고, 동물권을 보호해야 한다는 목소리가 커지고 있지만 논의는 지지부진하다. 지난해 6월 허은아 당시 국민의힘 의원이 반려동물 보호자가 한국소비자원을 통해 진료기록부를 발급받고, 수의사 등은 이를 거부할 수 없도록 하는 수의사법 개정안을 발의했지만 임기 만료로 폐기됐다.

[박동환 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.