2024 반도체공학회 하계학술대회

유회준 KAIST 전기전자공학과 교수

"미국은 CXL 이미 시작…주도권은 아직"

엔비디아 '전력' 치명적…"NPU에 기회"

유회준 제7대 반도체공학회장은 승승장구하는 엔비디아를 과거 인텔과 빗대며 “새로운 시대가 의외로 빨리 올 수도 있다”고 강조했다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)는 게임용으로 만들어진 만큼 전력 소모가 여전히 크다. 현재 많은 기업들이 엔비디아의 인공지능(AI) 가속기 시장 독점을 막기 위해 CXL, 신경망처리장치(NPU) 등 기술 개발에 한창이다. 유 회장은 “인텔이 힘이 빠질 거라고 아무도 예상 못 한 것처럼 엔비디아도 지금이 ‘피크(정점)’”라고 짚었다.

|

7대 반도체공학회장을 맡은 유회준 KAIST 전기·전자공학과 교수가 지난 16일 부산 윈덤그랜드 호텔에서 인터뷰를 하고 있다.(사진=조민정 기자) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

‘차세대 AI 반도체’는 CXL…“이미 시장 열렸다”

카이스트 AI반도체대학원장(카이스트 전기전자공학부 교수)을 맡고 있는 유 회장은 지난 16일 부산 윈덤그랜드 호텔에서 ‘2024 반도체공학회 하계학술대회’에서 이데일리와 만나 향후 AI 반도체 패권 지형을 내다봤다. 그는 차세대 AI 솔루션으로 ‘CXL’ 기술을 꼽았다.

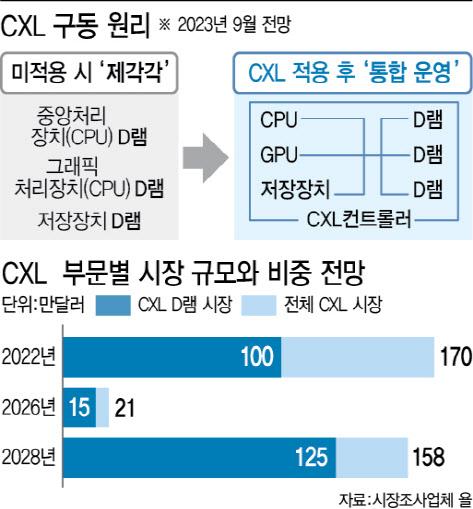

CXL은 메모리 반도체와 중앙처리장치(CPU)를 연결해 처리 속도를 높이는 차세대 신기술이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 앞다투어 CXL D램 반도체 개발에 주력하며 시장을 준비하고 있다. 엔비디아는 이와 유사한 NV링크를 개발해 사용하고 있어 CXL이 대체재로 활용될 수도 있다.

현재 고대역폭메모리(HBM)를 이을 차세대 AI 반도체로는 CXL D램 외에도 지능형반도체(PIM), 뉴로모픽, 실리콘 포토닉스 등 다양한 대안이 제시되고 있다. 유 회장은 “모두 중요한 기술이지만 CXL은 이미 몇 회사가 제품을 개발하고 있어 가장 빨리 상용화될 것”이라며 “PIM과 뉴로모픽은 응용 쪽도 나와야 하고, 실리콘 포토닉스는 미래 AI 시스템을 연결하는 연결망으로 연구를 하고 있는데 아직 국내 연구는 부족하다”고 설명했다.

그러면서 유 회장은 “한국에선 CXL이 아직 보편화되지 않았지만 실리콘밸리에선 이미 시작됐다고 얘기하고 있다”며 “삼성에서도 실리콘밸리 현지에 있는 연구소에서 주로 기술 개발을 하고 있다”고 덧붙였다. 다만 CXL 분야에서 누가 주도권을 잡을지에 대해선 “아직 잘 보이지 않는다”고 답했다.

|

(그래픽=이미나 기자) |

韓 NPU에 기회…“우리만의 독자기술 필요“

유 회장은 엔비디아 시대가 저물면 우리나라 NPU 업체들에도 희망이 보일 것이라고 말했다. NPU는 엔비디아 GPU를 대체할 차세대 반도체로 주목받고 있다. 유 회장은 “엔비디아의 경우 데이터센터에 최적화된 반도체라 온디바이스 AI까지 잡을 걸로 보이진 않는다”며 “오히려 AI가 개인화·소형화되면 퀄컴이 앞설 수도 있다”고 설명했다.

다만 한국은 ‘메모리 강국’인 만큼 업계 자체를 주도하는 능력은 부족한 실정이다. 미국 등 글로벌 빅테크 기업들은 CPU, GPU 등 시스템 반도체를 우위로 보는 경향이 크다. 유 회장은 “삼성이 메모리로 1등을 했지만 인텔이나 AMD에선 자신들의 주문대로 찍어 생산하는 회사 정도로 생각했을 것”이라며 “그들은 메모리를 종속 산업(slave)이라고 본다”고 지적했다.

그는 우리만의 ‘한국형’ 독자 기술이 필요한 때가 왔다고 목소리를 높였다. 유 회장은 “AI 시스템온칩(SoC)이 하나의 예”라며 한국이 앞서 있는 양산 기술, 제품 기술에 더해 CPU처럼 ‘업계 표준’까지 건드리는 기술을 개발해야 한다고 덧붙였다. SoC는 다양한 기능을 하나의 칩에 통합해 전력 소모를 줄이고 성능을 극대화하는 기술이다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.