"딥페이크ㆍ가짜뉴스 대응 강화"

정부 기조 맞춰 서비스 개편하자

법망 피해 '텔레그램ㆍ엑스 行'

글로벌 빅테크에 시장 점유율↓

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

한국을 대표하는 플랫폼 기업 네이버와 카카오의 고민이 깊어졌다. 클린하게 서비스를 운영할수록 포털, 메신저의 이용자들이 이탈하고 있기 때문이다.

18일 관련업계에 따르면 네카오 등 플랫폼이 딥페이크(불법 합성물) 등 디지털 성범죄, 마약 밀매, 가짜뉴스에 대한 대응을 강화할수록 이용자들은 법망을 교묘하게 피해나갈 수 있는 텔레그램, 엑스(X·옛 트위터) 등으로 몰리고 있다.

국내 플랫폼 기업들이 정부의 대응 기조에 발맞춰 자사의 뉴스 서비스와 사회관계망서비스(SNS) 등을 개편할수록 이용자들은 수사당국의 눈을 피해 활동할 수 있는 음지를 찾아 떠나고 있기 때문이다.

정부는 2021년 'N번방 사태' 후속 조치로 네이버, 카카오 등 포털을 비롯한 SNS, 커뮤니티 등을 대상으로 성착취 콘텐츠에 필터링 의무를 부과했다.

여기에 카카오는 불법 N번방 사건과 관련해 카카오톡 모니터링(감시) 활동을 강화했다. 카카오톡에서는 성매매·조건만남 등을 금칙어로 지정해 채팅방 이름이나 대화명으로 쓸 수 없도록 하고 유해 사이트를 통한 오픈채팅 참여를 차단했다. 정작 N번방 사태의 발단이 된 디스코드, 텔레그램 등 해외 서비스에는 적용되지 않으면서 실효성 없는 대책이라는 비판이 나왔다.

이 같은 조치로 이용자들 사이에서는 ‘검열’ 우려가 확산하면서 법 적용을 받지 않는 텔레그램으로 망명하는 이용자들이 급증했다.

최근 전 사회적으로 문제가 된 딥페이크 성 착취물 유포의 온상이 된 메신저 텔레그램의 국내 이용자는 지난달 역대 최대 규모로 급증했다.

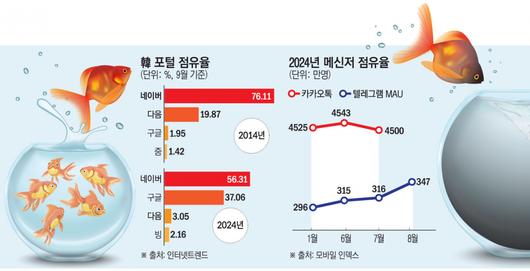

데이터 분석 솔루션 모바일인덱스에 따르면 지난달 텔레그램의 월간 활성 이용자(MAU)는 347만1421명으로 전월 대비 31만1130명 증가했다. 지난달 활성 이용자 증가 폭은 2021년 3월 양대 앱 마켓 집계가 시작된 이후 최대 규모다.

연령별로는 10대 이하 월간 활성 이용자가 7월 41만1754에서 8월 51만1734로 9만9980명 급증하면서 전체 증가 폭의 32.1%를 차지했다. 서울경찰청이 딥페이크 성범죄와 관련해 수사 중인 사건과 관련 가해자의 75%가 10대라고 밝힌 것을 감안하면 놀랍지 않은 수치다. 반면 1월 4525만 명에 육박했던 카카오톡의 MAU는 7월 4500만 명까지 하락했다.

‘드루킹 사건’ 등 댓글 조작 사건 등에 실시간 검색이 정치적으로 악용될 때마다 정부는 포털을 압박했고 국내 포털 회사인 네이버와 카카오는 정치적 중립을 지키기 위해 서비스를 개선해왔다. 네이버는 드루킹 사건 이후 모바일 첫 화면에서 뉴스 서비스를 제외하고 뉴스 편집은 언론사와 인공지능(AI)에 맡기며 언론 영향력을 줄여왔다.

포털의 실검 서비스가 악용 및 어뷰징(의도적 조작) 논란으로 비판 여론이 형성되고 정치권의 압박이 거세지자 카카오 다음은 2020년에, 네이버는 2021년 실검 서비스를 폐지했다.

대신 네이버와 카카오는 정치 편향성 논란에서 벗어나기 위해 개인화 서비스를 강화해왔다. 문제는 트래픽을 유발해온 실검 서비스가 사라지면서 이용자 체류시간이 감소하고 광고 수익 감소로도 이어졌다는 점이다.

포털 점유율만 봐도 확인할 수 있다. 초록창으로 국내 포털 시장을 점령했던 네이버의 위상은 예전 같지 않다. 인터넷트렌드에 따르면 2014년 76.11%에 육박했던 네이버의 시장 점유율은 10년 만에 56.31%로 겨우 절반을 넘겼다. 같은 기간 19.87%였던 다음의 점유율은 10년 사이에 3.05%로 85% 가까이 하락했다.

네이버와 다음의 빈자리는 글로벌 빅테크인 구글이 채웠다. 10년 전 1.95%에 불과했던 구글은 현재 37.06%를 차지하고 있다.

업계 관계자는 “소라넷이나 N번방 사태와 같은 피해가 발생할 때 마다 정부가 강력한 대책을 내리고 있지만 결국 국내 플랫폼만 이를 따르고 있다”며 “이 같은 대응으로 디지털 범죄가 개선되기 보다는 음지를 찾아 이용자들이 떠나고 있다”고 언급했다.

[이투데이/김나리 기자 (nari34@etoday.co.kr)]

▶프리미엄 경제신문 이투데이 ▶비즈엔터

이투데이(www.etoday.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.