32.2%가 임직원 혹은 M&A 방식 원해

기업승계 거부하는 자녀도 5곳 중 1곳

중기부 “M&A 통한 승계 지원할 것”

내년 상반기까지 관련법 제정 착수

기업승계 거부하는 자녀도 5곳 중 1곳

중기부 “M&A 통한 승계 지원할 것”

내년 상반기까지 관련법 제정 착수

|

남산에서 바라본 기업 빌딩. 기사와 직접적인 관련 없음. [사진 = 연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

올해 일흔 다섯이 된 자동차 부품 중소기업 대표 A 씨는 은퇴를 고민하던 끝에 최근 자녀에게 가업 승계를 포기했다. 과도한 상속세율 탓에 세금 부담이 큰 것도 이유지만, 가장 큰 이유는 미국서 사는 자녀들이 회사를 물려받기를 거부했기 때문이다. A씨는 “30년 피땀 흘려 회사를 일궜지만 물려받겠다는 가족·친족이 없다”며 “폐업을 하면 직원들 생계를 책임질 수 없고, 그동안 쌓아온 기술력이 사장되는 것을 막기 위해 외부 투자자에 팔 결심을 했다”고 말했다.

국내 중소기업 3곳 중 1곳은 자녀나 친인척에게 기업을 승계하기보다 인수·합병(M&A) 등을 통한 ‘제3자 승계’를 원하는 것으로 나타났다. 중소벤처기업부는 이같은 중소기업의 요구에 맞춰 M&A를 통한 기업승계를 돕는 법 제정을 추진하고 있다.

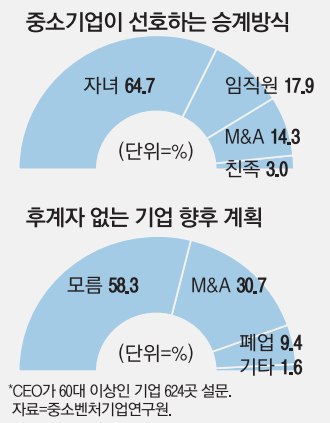

27일 중소벤처기업연구원이 60대 이상 중소기업 대표들을 대상으로 ‘선호하는 승계방식’을 묻는 설문을 진행한 결과 ‘임직원’에게 기업을 승계하겠다는 응답은 17.9%, ‘M&A’를 통한 승계를 선택하겠다는 응답은 14.3%로 제3자에 대한 승계 응답이 총 32.2%에 달했다.

물론 자녀 승계(64.7%)와 친족 승계(3.0%)처럼 혈연 관계가 있는 사람에게 기업을 물려주겠다는 비중이 더 높았다. 하지만 자녀 승계를 선호하는 중소기업 대표의 자녀 가운데 20.5%는 ‘기업을 승계받고 싶지 않다’고 답한 것으로 나타나 원활한 가족 간 승계가 이뤄지리란 보장도 없는 것으로 나타났다.

특히 ‘적합한 후계자가 없다’고 답한 기업(전체 기업의 20.4%) 가운데 31%는 기업승계 방식으로 ‘M&A’를 고려하고 있는 것으로 나타났다. 국내 중소기업이 혈연 중심 경영에서 벗어나 다양한 승계방식을 고민하기 시작했다는 얘기다

|

이처럼 중소기업의 M&A 승계 방식에 대한 선호도가 높아지는 현상은 중소기업 대표들의 고령화와 함께 가속화할 것으로 보인다.

한국보다 고령사회를 먼저 겪은 일본은 지난 2008년부터 후계자 부재 기업 문제를 해결하기 위해 M&A를 통한 제3자 기업승계에 주목하고 관련 제도를 만들었다. 그 결과 최근 중소기업의 M&A 성사건수는 연간 3000~4000건에 달하며, 기업을 물려받을 후계자를 정하지 못한 비율은 2020년 65.1%에서 지난해 53.9%로 낮아졌다.

한편 이날 중기부는 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘중소기업 CEO 고령화 대비 안정적 기업승계 지원을 위한 전문가 간담회’를 개최했다.

간담회에서는 중소기업 기업승계 설문조사 결과와 M&A형 기업승계 수요 예측을 비롯해 고령화를 먼저 경험한 일본의 경영승계 지원 제도 도입방안 등이 논의됐다.

중기부는 종합적인 M&A 지원체계를 갖춘 가칭 ‘기업승계 특별법’을 내년 상반기까지 만든다는 계획이다. 이와 더불어 전국 공공기관과 민간 금융기관의 전문인력을 활용해 중소기업에게 적합한 인수자를 찾아주고, 인수자금 지원 프로그램을 통해 M&A 과정에서 자금조달 부담을 완화하는 등 지원 체계를 만들어 나갈 예정이다.

또 모태펀드를 활용한 M&A형 기업승계 지원 펀드 시범 조성도 추진해 투자자에게 M&A 시장 참여 기회를 제공하고, 자본시장과 중소기업 승계가 선순환할 수 있는 환경을 조성해 나갈 예정이다.

오영주 중기부 장관은 “원활한 기업승계는 중소기업의 지속 성장과 안정적 고용 유지는 물론, 한국 경제 성장과 직결되는 중요한 과제”라며 “업계와 전문가 의견수렴, 주요국의 대응 정책을 제도화해 중소기업 CEO 고령화 문제가 경제적 충격으로 이어지지 않도록 대비해 나가겠다”고 말했다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.