|

박노수 미술관 |

현대 동양화가 1세대에 속하는 박노수(1927~2013)는 1955년 국전에서 대통령상을 받는 등 화려한 초기 시절을 지냈다. 1970년대부터 남색과 하얀 여백이 지배하는 일군의 작품을 그리기 시작했다.

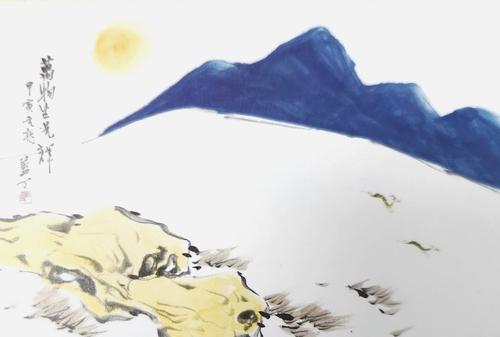

1974년 그린 작품, '산수'를 지배하는 건 강 넘어 남색 산봉우리와 가운데 아무것도 칠하지 않은 하얀 공간이다. 이 둘 덕에 바위는 굳세고, 산은 힘차게 솟는다.

|

'산수' |

동양화 특징은 송나라 시인 소동파가 '시는 형체 없는 그림이며, 그림은 소리 없는 시'라고 말한 것처럼, 시(詩)·서(書)·화(畵) 통합이다. 박노수 그림이 그렇다.

박노수 그림에서 여백은 단순히 안 그린 부분이 아니다. 사색과 상상의 여지를 둔다. 다른 부분과 어울리게 '옳은' 공간에 배치돼야 한다. 보이지 않는 정신을 그리는 게 동양화 제일 큰 특징이다.

시적 감성을 더해주는 건 박노수가 진심으로 사랑해 사용한 짙은 파랑 덕이다. 청색, 남색, 쪽빛, 울트라 마린 등 다양하게 불리는 그 색이다.

위에서 본 '산수'부터 1988년 작품 '산'과 1982년 작품 '조어(釣漁)', 1990년대 초에 그린 '유하(柳下)'를 보며 고개를 끄덕인다. 그에게 남색은 고민하는 색이었고, 마음을 흔드는 색이었으며, 간직하고픈 색이었다. 그래서 그의 호도 '남색 남(藍)'이 들어간 '남정(藍丁)'이다.

|

'산' |

|

'조어' |

|

'유하' |

이 색은 프랑스 '누보 레알리즘(신사실주의)' 선두 작가였던 이브 클랭(1928~1962)이 영원히 사랑한 색이기도 하다. 그가 독자적으로 개발한 색이 'IKB(인터내셔널 클랭 블루)'라는 고유명사로 국제특허를 받기까지 했다.

하지만 우리 장인들 남색 사랑이 더 앞선다. 고려청자를 이어받은 조선 시대 청화백자가 그것이다. '청화(靑畵)'란 '푸른색의 문양'이라는 의미로 '회회청(回回靑)' 안료를 사용한다. 페르시아에서 생산돼 중국을 통해 들어왔지만, 우리 고유의 색으로 승화시켰다.

15세기 말 작품으로 전해지는 '대나무 무늬 항아리'에 한 장인이 백자 위에 발휘한 영롱한 청색 문양은 대숲에 들어설 때 듣는 바람 소리를 연상케 한다.

|

'대나무 무늬 항아리' |

19세기 작품으로 백색 위 청화로 채색한 '백자청채 무릎 연적'은 번짐의 채색 효과 덕에 은하수를 품은 밤하늘을 상상할 수 있다.

|

'백자청채 무릎 연적' |

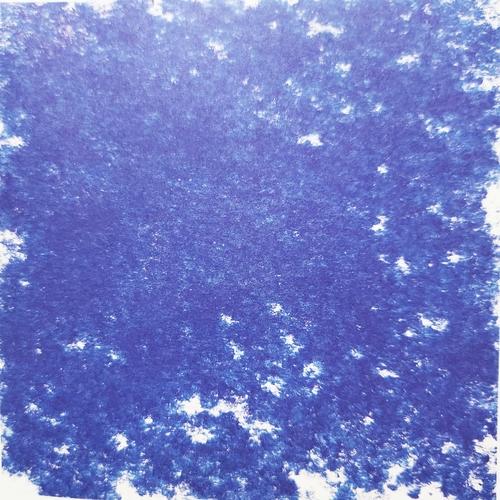

박노수에 이어 남색을 사랑하는 현대 화가는 김춘수(1957~)다. '청색은 한국미 본질을 좇을 수 있는 깨달음의 여정'이라고 말한 작가다. 그가 빠진 푸른 기운은 전통과 현대가 동화(同化)된 기운생동(氣韻生動)이다.

|

'울트라 마린' |

농사꾼 염료 장인 한광석(1957~)이 사랑한 색도 거의 같다. 그는 '쪽빛'으로 부르는 걸 고집한다. 시인 김지하는 그가 만든 색을 보며 '슬프다'고 했고, 작가 조정래는 '사무친다'고 했다.

그가 쪽빛을 만드는 과정을 보면, 자연과 몸의 합일이라 할 만하다. 자연에서 얻은 꽃과 물, 햇살을 바탕으로 지난한 손놀림을 보태 끈기 있게 색을 빚어낸다.

한광석은 말했다. "쪽빛은 청(靑)인지 벽(碧)인지 남(藍)인지 꼭 짚을 수 없는 까마득한 색입니다"

|

한광석이 빚어낸 색 |

'불광불급(不狂不及)'이란 사자성어가 있다. '미쳐야 도달할 수 있다'는 의미다. 청화백자 장인부터 박노수, 김춘수, 한광석, 이브 클랭은 모두 청색에 미친 사람들이다.

박노수 그림을 다시 본다. 그의 작품을 감상하는 일은 한 편의 시를 읊는 것이라고 했다. 시에는 슬픔, 아득함, 그리움, 사무침 등 인간이 스쳐 가는 모든 감정이 담겨 있다.

그래서 박노수 그림은 하나의 단어로 표현할 길이 없다. 이름 모를 장인이 만든 청화백자에 빠져들어 눈이 멀 듯이. 풍덩.

dohh@yna.co.kr

▶제보는 카카오톡 okjebo

▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~

▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.