편집자주

새로운 '먹거리 산업'으로 거론되지만, 불확실성도 여전한 한국 바이오 산업. 바이오 분야 '1호 교수 창업자'이자, 지난 27년간 글로벌 수준의 과제에서 성패와 영욕을 경험한 김선영 교수가 우리 산업 생태계의 이슈와 문제점을 진단하고 세계 진출 방안을 모색한다.글로벌 신약 1개 연 매출, 33조원

돈 없어 신약개발 못하는 것 아냐

문제 핵심은 리더십과 전략 부재

돈 없어 신약개발 못하는 것 아냐

문제 핵심은 리더십과 전략 부재

|

그래픽=이지원 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

null |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

필자가 1996년에 설립했던 바이로메드의 사업 목표는 '유전자치료제'를 개발하는 것이었다. 이전에는 존재하지 않았던 신개념의 치료제였고, 약물을 구성하는 물질의 소재도 상용화된 적이 없던 것이었다. 유전자치료는 미국 국립보건원(NIH) 의사 연구자들이 1989년 암 환자, 1990년 희귀유전병 환자를 대상으로 임상시험을 실시하면서 큰 관심을 받게 되었다. 유전치료제 개발 초창기에 가장 큰 장애물은 유전자를 어떻게 인체에 전달하는가였다. 업계는 이러한 유전자전달체를 '벡터'라 불렀는데 초창기에는 전적으로 레트로바이러스가 벡터로 사용되었다.

나는 박사를 받은 후 에이즈 바이러스인 HIV를 연구하였는데 HIV는 레트로바이러스의 일종이다. 당시 내가 일하던 미국 MIT 화이트헤드 연구소 3층에는 레트로바이러스 벡터를 연구하며 기업가 정신으로 충만한 과학자들이 많았다. 이런 상황에서 내가 유전자치료제 개발에 뛰어든 것은 자연스런 일이었다.

필자가 귀국하던 1992년 당시 국내 제약업계는 영세했다. 연매출액이 2,000억원을 넘는 제약사가 2개 정도였다. 복제품이 주요 파이프라인이었고, 신약이라는 것들도 모두 모방 수준의 개량의약이었다. 당시는 연간 100억원대 매출을 올리는 제품도 "블럭버스터"라 불리던 때였다. 이런 상황에서 젊은 교수가 유전자치료제를 개발하겠다니 "가상하다"는 냉소적 칭찬에서 "말도 안 되는 기술"이라는 비난까지 대부분 부정적이었다.

국내 제약업계의 글로벌시장 진출 노력을 살펴보자. 개량의약으로 미국 임상에 도전하여 세계시장에 도전하고자 노력했던 기업으로는 단연 LG생명과학이 으뜸이다. 이들은 항생제 팩티브와 인(人) 성장호르몬으로 미국에서 임상 3상까지 실시하여 성공했으나 시장 차원에서는 실패했다. 하지만 이런 실패가 국가적 차원에서의 바이오제약 산업 발전에는 크게 기여했다. LG생명과학을 나온 많은 직원들이 벤처를 창업했고 사업적으로도 성공했기 때문이다. IMF 위기를 극복하려던 DJ 정부의 벤처육성 정책으로 인해 "전우의 시체"를 넘어 전진할 수 있는 토양이 마련되었던 것이다. 실패와 고난은 가장 효율적인 학습 방법이다. LG의 투자는 결코 헛된 것이 아니었다.

한미약품은 혁신적인 약물전달 기술을 개발하여 다수의 글로벌 제약사에 기술 이전하였다. 수령한 선급금만 5,000억원을 상회한다. 지금 봐도 감동적인 성과이다. 하지만 10여년이 지난 현재 '롤베돈' 1개 제품만 임상 3상 후 미국 시장에 진입했고 상당수 프로젝트는 반환 혹은 중단되었다. 다른 국내사의 기술이전 성과도 모두 유사한 길을 걸었다. 기술 개발 및 라이선싱 전략에서 시사점이 많다.

미국 임상시험을 통한 신약 개발 노력이 대부분 실패하는 가운데, 바이오시밀러와 관련 CMO 사업이 주목을 받았다. 20여년 전 아웃사이더였던 서정진이 뚝심으로 셀트리온을 이끌며 온갖 비아냥 속에서 선구자 역할을 하면서 지금은 성공 가도를 달리고 있다. 삼성그룹은 삼성종기원을 통해 10여년 이상 바이오 분야에 문을 두드리다가 성과를 내지 못하고, 실패하기 쉽지 않은 바이오시밀러 사업으로 선회하여 돈을 벌고 있다. 삼성의 글로벌 인지도, 거대한 자금력, 인재 흡인력을 감안할 때, 이들의 바이오시밀러 사업 진출은 국가적으로는 아쉬운 일이다.

우리가 얘기하는 Entrepreneureship (앙트레프레뉴어쉽)은 기업가 정신으로 번역되는데, 그 핵심은 도전과 모험감수이다. 바이오시밀러에 도전한 서정진은 대단한 "앙트레프레뉴어"지만, 같은 업종에 진출한 삼성이 그런 평가를 받을 수 있을지는 모르겠다.

바이오시밀러 사업자들은 "일단 돈을 벌고, 이를 기반으로 신약을 개발할 계획이다"라고 주장한다. 일견 합리적으로 들릴 것이다. 하지만 바이오시밀러 제조업으로 돈을 벌던 회사가 어느 날 장기간/고비용/고위험 성격의 신약을 개발하겠다며 나서는 것을 상상하기는 어렵다. 서정진과 삼성의 다음 걸음이 어떨지 주목된다.

개량의약, 바이오시밀러, 위탁생산업 등을 통해 돈을 벌고 성공 스토리가 나오는 것은 매우 반가운 일이다. 하지만 이제 우리도 1개 제품으로 5조원을 버는 "번듯한", 독점력이 큰 고부가 신약을 개발할 때가 되지 않았을까?

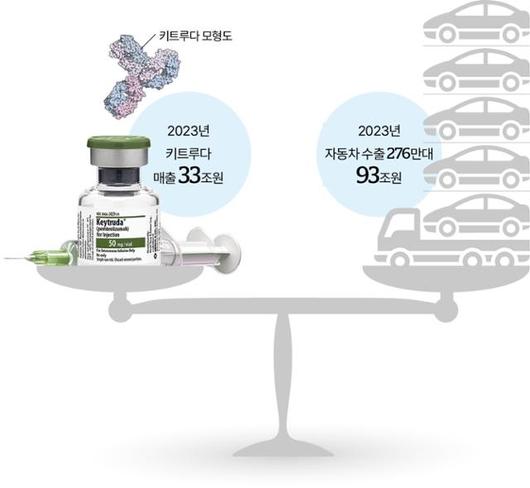

2023년 머크의 항암제 키트루다는 250억 달러를 벌었으니 당시 환율기준 33조원을 상회한다. 당시 10위는 97억달러(13조원)의 다잘렉스, 20위는 50억달러(6.5조원)의 코센틱스였다. 단순하게 생각해 보자. 2023년 우리나라 수출 총액은 632억 달러 약 825조원이었고 이 중 반도체가 99억 달러, 130조원을 차지했다. 다잘렉스 같은 것 10개만 있으면 반도체 수출 규모를 넘는다.

모두들 신약개발 비용이 천문학적 규모라서 우리나라 수준에서는 하기 어렵다고 주장한다. 반은 맞고 반은 틀리다. 일반적으로 신약 연구에서 시판 허가까지 1조~2조원이 든다고 한다. 하지만 이는 거의 20년에 걸친 개발비용을 모두 합한 것이고, 50% 이상의 자금은 임상 2상부터 발생한다. 모든 돈을 혼자 부담하지 않아도 된다. 개발 전략만 잘 짜면 우리의 중견 제약사들도 충분히 도전할 만한 규모이다.

바이로메드(후에 헬릭스미스)는 신개념 유전자치료제를 개발하여 6개 질환에 대해 임상시험을 실시하고, 동시에 다른 약물들도 개발하면서 25년 동안 약 3,000억원을 사용했다. 이 중 상당액은 마지막 6년 동안 발생했다. 1개 질환에 대해서는 임상 3상에 성공했고, 관련 시장 규모는 20조원에 이른다. 직원 100여명도 안 되는 회사가 25년 동안 유상증자를 통해 어렵사리 확보한 자금으로 이룬 성과이다.

필자와 초창기 동료들은 항상 자금에 쪼들리며 거의 모든 것을 "맨 땅에 헤딩하며" 시행 착오를 거치느라 많은 시간과 노력을 낭비했다. 하지만 이제 국내에는 연간 100억원 정도를 신약개발에 쓸 수 있는 자금력은 물론, 훌륭한 인재와 인프라를 갖춘 기업들이 즐비하다. 아쉬운 점이 있다면 수 만명의 우수한 병졸들을 이끌 한 명의 지휘관 혹은 사령탑이 부재하다는 점이다.

돈이 문제가 아니다. 핵심은 사람과 전략이다. 이 칼럼을 통해 무엇을 어떻게 할지를 분석하고 공유할 예정이다.

|

김선영 서울대학교 생명과학부 명예교수

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.