섬진강과 일본 가부키 ‘덴지쿠 도쿠베’

김정탁 노장사상가 |

우리나라는 강(江)이라 하는데 일본은 천(川)이라 한다. 일본이 천인 건 길이가 짧아서다. 도쿄의 에도가와(江戶川)와 아라카와(荒川), 오사카의 요도가와(淀川)가 그러하다. 일본의 강이 천에 불과한 건 일본에서 가장 큰 섬인 혼슈가 폭이 좁고 긴 데다 남북으로 길게 뻗은 산맥에서 동서 한쪽으로 물이 흘러내려서다. 그래서 서쪽으로 흐르면 우리 동해와 금방 만나고, 동쪽으로 흐르면 태평양으로 흘러서 바로 들어간다. 우리나라는 태백산맥이 남북으로 길게 뻗었어도 동해안에 접해 있어 그 반대편으로 흐르면 강의 길이가 길어진다.

■

‘두꺼비 나루’ 섬진강으로 개칭

두꺼비 무찌르는 가부키 인기에

만화·영화 비슷한 장면 많아져

조선 경계심이 일 정한론 배경

정벌 준비할 때 조선은 공리공론

벚꽃이 만개한 전남 구례군 간전면 섬진강변 도로. 보성강과 합류하는 압록부터 100리 길이 해마다 벚꽃으로 장관을 이룬다. [중앙포토] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

중국의 강은 너무 길어서 강이라 하지 않고 하(河)라 한다. 황하(黃河)와 회하(淮河)가 단적인 예다. 황하에 이어서 긴 강인 장강(長江)은 ‘길 장(長)’을 넣어 하를 뜻하게 했다. 나일강·미시시피강·아마존강·다뉴브강 등은 황하나 장강처럼 긴데 이렇게 길면 여러 지역을 거쳐서 흘러 강의 일부만 볼 뿐 짧은 시간에 전체를 다 감상하지 못한다. 반면 우리나라 강은 이렇게 길지 않아 차로 드라이브하면 상류에서 하류까지 몇 시간 안에 다 볼 수 있다.

섬진강 원이름은 백사장 넓은 다사강

섬거마을을 위 에서 내려다본 모습. ‘섬거’는 두꺼비가 산다는 뜻이다. 마을을 둘러싼 뒷산이 두꺼비를 닮았다고 알려져 있으나 정작 주민들은 원형이 훼손돼 옛 모습을 찾기 어렵다고 말한다. [사진 김정탁] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그런데 섬진강의 뜻을 아는 사람이 의외로 적다. 한강(漢江)은 큰(漢) 강이고, 낙동강(洛東江)은 낙(洛)의 동쪽에 흐르는 강인데 경북 상주를 중국 낙양(洛陽)에 비유해 낙동이란 말이 생겨났다. 금강(錦江)은 비단(錦)처럼 아름다운 강이고, 영산강(榮山江)은 영산창(지금의 영산포)에서 유래했다. 섬진강(蟾津江)은 두꺼비(蟾) 나루(津)에서 비롯됐는데 원래는 다사강(多沙江), 즉 ‘백사장이 넓게 발달한 강’이었다. 섬진은 과거 군사 요충지로 섬진강 하류인 하동읍 건너편에 있었다. 다사강이 섬진강으로 바뀐 건 고려 말쯤인데 이렇게 바뀐 데는 사연이 있다.

섬거마을 주택 담에 그려진 두꺼비. [사진 김정탁] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

섬진에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 섬거(蟾居)마을, 즉 두꺼비가 사는 마을이 있다. 그런데 섬거라는 마을 이름은 고려 우왕 때 왜구의 침입이 있자 수만 마리의 두꺼비들이 한꺼번에 울어서 왜구가 놀라 물러났다는 설화에서 비롯된다. 당시 왜구의 침입은 나라를 혼란에 빠뜨릴 만큼 고려 조정의 큰 걱정거리였다. 이런 왜구들이 두꺼비 울음소리에 놀라서 물러났다는 게 얼핏 이해되지 않지만, 일본인들은 전통적으로 두꺼비를 악귀의 상징으로 여겨 매우 두려워한 게 사실이다. 게다가 섬거마을을 둘러싼 뒷산도 두꺼비처럼 보여 왜구들의 모골이 송연해지면서 쉽게 물러난 듯싶다.

광양시 진상면에 있는 섬거마을 표지석. 고려 우왕 때 두꺼비들이 떼로 울자 왜구들이 물러난 사건 이후 마을 이름을 섬거로 바꾸었다. [사진 김정탁] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

왜구들이 섬거마을 입구에서 공포에 휩싸이자 여기를 지나쳐 섬진강을 따라서 상류로 올라가 지리산 쪽으로 향했다. 그리고 남원 운봉에서 이성계 군대를 만나 대패했는데 이것이 황산대첩이다. 이 전투 이후로 왜구의 출몰이 잠잠해지자 섬거마을 사람들은 두꺼비를 왜구를 물리친 영험한 동물이라고 믿어 마을 이름도 섬거로 바꾸고, 강 이름도 섬진강으로 바꾸었다. 한편 용이 물속에 있으면 잠룡, 물속에서 얼굴을 내밀면 현룡, 누워 있으면 와룡, 솟구쳐서 오르면 비룡인데 비룡은 여의주를 오래 물고 있어 침을 흘린다. 그 침을 두꺼비가 등으로 받아 떡두꺼비가 되니 우리에게는 좋은 의미다.

화엄사에 일 패전 바라는 돌두꺼비도

구례 화엄사 성보박물관 앞에는 1t 정도의 돌 두꺼비가 있다. 태평양전쟁이 한창이던 1942년 화엄사 스님들이 일본의 패전을 바란 나머지 각황전 앞에 두꺼비 모양의 돌을 만들어서 일본의 상승하는 기운을 억누르고자 했다. 이 방책은 절 아래 섬거마을에서 두꺼비들이 떼 지어 우는 것에 놀라 왜구들이 물러났다는 설화에서 비롯된다.

화엄사 성보박물관 앞에 있는 돌두꺼비. [사진 김정탁] |

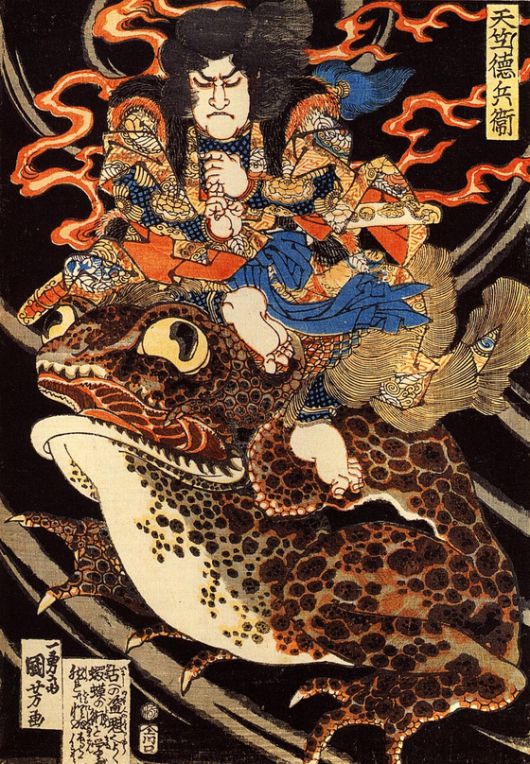

그런데 일본에서 두꺼비가 악의 상징으로 잘 나타난 예술 작품이 ‘덴지쿠 도쿠베’라는 가부키다. 이 가부키는 1804년 쓰루야 난보쿠(鶴屋南北)가 쓴 소설을 토대로 만들어졌는데 이 소설의 주인공이 임진왜란 때 진주성 전투 승리의 주역인 김시민(金時敏)과 그의 아들이다. 이 가부키에서 김시민은 모쿠소 호간(牧使判官)으로, 아들은 덴지쿠 도쿠베(天竺徳兵衛)로 각각 등장하는데 모쿠소는 목사(牧使), 호간은 판관(判官)의 일본식 발음이다. 김시민은 임진왜란 때 진주목사란 판관 자리에 있으면서 1차 진주성 싸움을 지휘하다가 전사해 충무공이란 시호를 받았다.

일본인은 큰 두꺼비의 공격에 한동안 정신을 차리지 못하다가 두꺼비 천적인 거대한 뱀을 소환해 무찌르려고 한다. 그래서 다키카와 사콘노스케가 뱀의 해, 뱀의 날, 뱀의 시간에 맞춰 거대한 뱀으로 변해 자신의 피로 덴지쿠의 마법을 무력화시켜 물리친다. 김시민의 아들 덴지쿠가 이렇게 패하자 아버지의 복수를 갚지 못한 것을 원통해하며 스스로 목을 자르면서 극이 끝난다. 이 가부키가 공연되자 선풍적인 인기를 끌어서 얼마 지나지 않아 일본 전역으로 퍼져 일본인이 사랑하는 가부키가 되었다.

임란 복수심에 조선이 침략할 거라 믿어

괴물 두꺼비가 등장하는 일본의 인기 가부키 ‘덴지쿠 도쿠베’를 소재로 한 일본 목판화가 우타가와 구니요시의 우키요에 작품. [사진 Petrusbarbygere] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이렇게 인기를 끈 건 조선에 대한 일본인의 경계심 탓이다. 당시 일본인은 임진왜란에 대한 조선인의 복수심으로 조선이 일본을 침략할 거라고 믿고 나름 대비를 했다. 임진왜란 때 가토 기요마사(加籐淸正)와 함께 함경도까지 진출한 나베시마 나오시게(鍋島直茂)의 아들 가쓰시게(勝茂)는 임진왜란과 정유재란에 이어서 조선 침략을 위해 실제로 준비했다. 게다가 러시아의 남진이 계속되자 조선이 러시아와 손잡고 일본을 협공할 거라는 망상에 빠졌다. 500년 전 고려와 몽골의 연합군이 비록 실패했어도 두 차례에 걸쳐 일본을 공격한 전례가 있어서다.

조선에 대한 일본인의 경계심은 요시다 쇼인(吉田松陰) 등이 주도한 정한론을 확산시키는 배경이 되었다. 조선은 일본의 이런 분위기를 감지하지 못하고 나라 문을 굳게 걸어 잠근 채 성리학 같은 공리공론에 매달려서 세월만 허송했다. 반면 메이지유신에 성공한 일본은 유럽의 신문명을 빨리 받아들여서 군사력을 키운 뒤 조선 정벌을 위한 준비에 착수해 조선을 끝내 합병시켰다. 세계정세는 고사하고 이웃 나라 정세에도 어두운 결과였는데 당시 조선의 지도층 의식도 두꺼비에 의존해 왜구를 물리친 설화 수준에 머문 건 아니었는지. 지금도 이와 크게 다르지 않아서 안타깝다.

김정탁 노장사상가

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.