<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

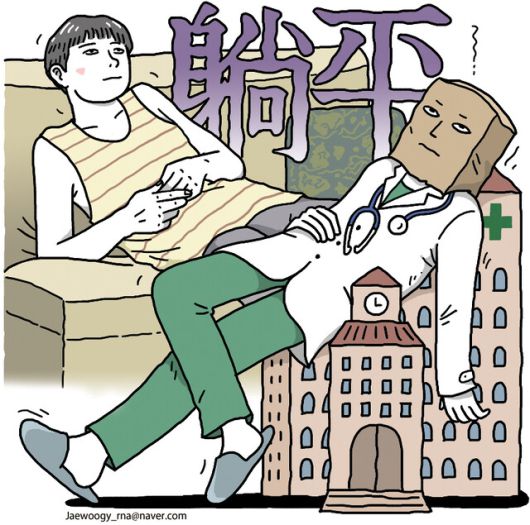

2021년 4월 중국 청년 뤄화중은 블로그에 “탕핑(躺平)이 정의다”라는 제목의 글을 올렸다. 탕핑은 직역하면 ‘평평하게 누워 있다’는 뜻인데, 이 글에선 ‘아무것도 안 하고 드러눕는다’는 의미였다. 어두운 방에서 커튼을 닫고 침대에 누워 있는 자신의 사진을 첨부했다. 당시 31살이었던 그는 석달 뒤 뉴욕타임스와 한 인터뷰에서 5년 전 자신이 ‘아무것도 하지 않는 것을 즐긴다’는 것을 깨달았다고 했다. 그는 “다니던 공장을 그만두고 쓰촨성에서 티베트까지 1300마일(약 2천㎞)을 자전거로 여행했다. 잡다한 일을 하고 모아둔 예금에서 한달 60달러(약 8만7천원)씩 쓰면서도 괜찮은 생활을 했다”고 했다. “일을 하는 동안에 마치 기계처럼 무감각해졌다”며 사직한 이유도 덧붙였다.

‘탕핑’은 경쟁 사회에 지친 중국 청년들에게서 큰 공감을 불러모았다. 아침 9시부터 밤 9시까지 주 6일의 과로노동(996근무제)에도 별반 나아질 것 없는 삶에 대한 청년들의 절망감이 표출됐다. 탕핑은 결혼·출산도 하지 않으며 최소한의 소비만 하자는 주장으로 번져갔다. 우리나라의 엔(n)포 세대나 일본의 사토리 세대와 유사했다. 여기엔 ‘노력분투’를 강조하는 정부에 대한 조용한 저항의 의미도 포함됐다.

지난 17일 서울대 의대 교수들이 의대생을 대상으로 한 고강도 비판에 탕핑이 소환됐다. 2년째 의대 증원에 반발하며 단체행동을 벌이는 이들에게 “오직 탕핑과 대안 없는 반대만이 있을 뿐”이라며 학교로 돌아오라 한 것이다. 실제로 의대생들 사이에선 지난해부터 “탕핑만이 (정부에) 이기는 길”이란 말이 돌았다. 교수들은 “의료 시스템을 개선하기 위한 로드맵도, 설득력 있는 대안도 없이 1년을 보냈다”고 질타했다.

그런데 미복귀 의대생을 탕핑에 비유하는 것은 어색한 구석이 있다. 아무리 ‘노오력’을 해도 보상받지 못하는 청년들의 좌절이 담긴 탕핑과 의대생의 저항이 딱 들어맞지는 않는다. 대신 ‘탕잉’(躺贏)을 더 닮았다. ‘드러눕는 게 이득’ 혹은 ‘누워 있어도 이긴다’는 뜻의 탕잉은 탕핑에서 파생된 유행어다. 큰 노력을 기울이지 않고도, 쉽게 상대를 이길 수 있거나 큰 수확을 올릴 수 있을 때 쓰인다. 지난해 의료계에선 ‘정부는 의사를 이길 수 없다’는 말까지 나왔다. 정부는 내년 의대 증원을 원점으로 되돌렸다. 이제는 의대생들이 수업에 복귀해 정부와 대화를 통해 의료개혁에 참여하는 것이 국민과 환자에 대한 도리다.

황보연 논설위원 whynot@hani.co.kr

▶▶한겨레는 함께 민주주의를 지키겠습니다 [한겨레후원]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.