편집자주

오늘날 우주는 경외의 대상이 아니라 함께 즐길 수 있는 감상의 대상이다. 우주는 인간이 창조한 예술작품과 자연이 보여주는 놀라운 모습보다 더욱 아름답고 신기한 천체들로 가득하다. 여러분을 다양한 우주로 안내할 예정이다.필자 연구 중인 처녀자리 은하

은하중심 '메시에87' 속 블랙홀

기술발전, 중력파도 보는 시대

은하중심 '메시에87' 속 블랙홀

기술발전, 중력파도 보는 시대

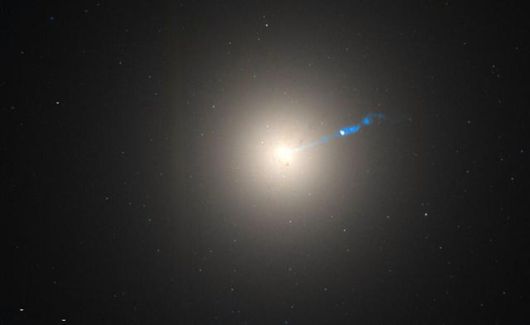

사진 1. 처녀자리 은하단에서 가장 무거운 은하(메시에87)의 중심부분을 허블망원경으로 찍은 모습. NASA/ESA |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

공상과학 영화에 종종 등장하는 블랙홀의 개념은 상상에서 시작됐다. 그러나 실제로 우주에는 수많은 블랙홀이 존재한다. 그런데 블랙홀은 빛을 내지 않는다. 그래서 눈으로 직접 볼 수 없다. 어떻게 블랙홀을 찾을 수 있을까? 다행히 망원경이 있으면 가능하다. 다만, 직접 볼 수 없기 때문에 주변을 살피는 방법을 써야 한다.

블랙홀은 중력이 강해 주변 물질을 끌어당기는데, 근처를 지나는 빛도 휘게 만든다. 물질이 블랙홀 쪽으로 떨어질 때 고에너지 입자와 함께 많은 빛을 방출한다. 이 빛을 망원경으로 관측하면 블랙홀을 찾을 수 있다.

가까운 은하의 중심부를 자세히 관측하면 매우 무거운 블랙홀을 찾을 수 있다. 가장 유명한 블랙홀은 봄철 밤하늘에 잘 보이는 처녀자리에 있다. 처녀자리에는 은하 수천 개를 품은 처녀자리 은하단이 있다. 지구에서 이 은하단까지의 거리는 약 5,400만 광년으로, 가장 가까운 은하단에 속한다. 필자의 연구진은 오랫동안 이 은하단에 있는 은하와 구상성단을 연구하고 있다. 이 은하단의 중심부에 질량이 태양의 2조 배나 되는 매우 무거운 은하가 자리 잡고 있다. 그 이름은 메시에87(M87)이다.

이 거대한 은하의 중심부를 허블망원경으로 포착한 것이 '사진 1'이다. 원형으로 뿌옇게 노란색으로 보이는 부분은 늙은 별이 많이 모인 곳이다. 은하의 중심으로부터 오른쪽으로 길게 뻗어나가는 푸른색 천체가 눈에 띈다. 블랙홀 근처에서 나온 물질이 강한 자기장을 따라 돌면서 빛을 내는 제트이다. 제트의 길이는 수천 광년에 이른다. 이런 거대한 제트가 보인다는 것은 그 시작점 근처에 블랙홀이 있다는 것을 의미한다.

사진 2. 메시에87 은하의 광학 사진(노란색), 엑스선 사진(푸른색), 그리고 전파사진(붉은색)을 합성한 모습. NASA, EAS, and Z.Levay (STScI) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

메시에87 은하의 광학 사진(노란색), 엑스선 사진(푸른색) 그리고 전파 사진(붉은색)을 합성한 '사진 2'에서는 놀라운 결과가 보인다. 엑스선 사진과 전파 사진은 광학 사진과 전혀 다른 모양일 뿐만 아니라, 구조가 거대하고 매우 특이해 뛰어난 미술 작품을 연상케 한다. 이들은 별과 무관하다. 푸른색 부분은 온도가 100만 도가 넘는 고온 기체에서 나오는 엑스선을, 붉은색 부분은 고에너지 입자들이 주변의 물질과 반응하면서 내는 전파를 보여준다. 고온의 기체나 고에너지 입자들의 에너지는 모두 블랙홀이 제공하는 것이다.

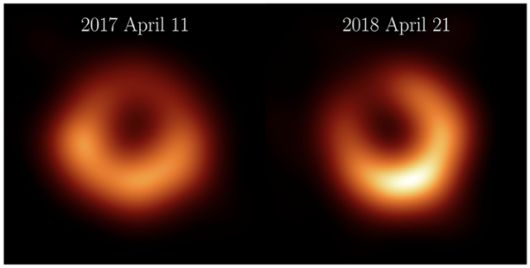

사진 3. 역사상 최초로 촬영된 블랙홀의 모습. ETH |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그 결과가 '사진 3'이다. 왼쪽은 2017년, 오른 쪽은 1년 후에 찍은 사진이다. 이 과제를 위해 얼음의 땅 그린란드에도 전파망원경을 설치했다. 그리고 이 사진이 역사상 최초로 블랙홀의 모습을 보여주고 있다. 놀랍게도 사진 가운데가 정말 ‘검은 구멍’처럼 보인다. 여기에 블랙홀이 있다.

주위에 보이는 밝은 고리는 블랙홀 주변에서 나오는 빛 때문에 생긴 것이다. 하늘에서 보이는 고리의 지름(시직경 기준·지구상의 관측자와 대상 물체가 이루는 각도)은 1억분의 1도에 불과해 일반 망원경으로는 영상을 얻을 수 없다. (*참고로 달의 크기는 0.5도다.) 이렇게 작은 영역에 질량이 태양의 65억 배나 되는 블랙홀이 있다니 믿을 수 있겠는가? 이 블랙홀은 현재까지 알려진 블랙홀 중 가장 무거운 것 중 하나다.

이명균 서울대 물리천문학부 명예교수

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.