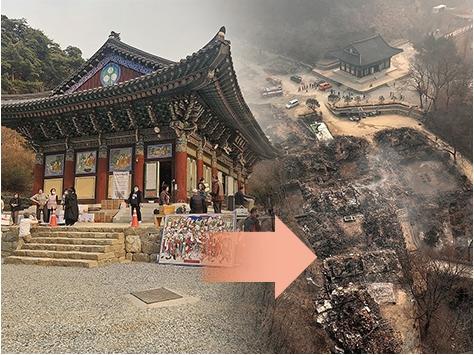

산불에 전소된 경북 의성 고운사는 안동과 경계를 이루는 등운산 자락에 자리잡았다. 절의 이름만으로도 신라의 대문장가 고운 최치원(857~?)을 자연스럽게 떠올리게 된다. ‘고운사 사적기’는 절의 역사를 이렇게 적었다.

‘신라 신문왕 원년(681년) 의상대사가 창건했다. 연꽃이 반쯤 피어난 형상의 천하명당으로 원래는 고운사(高雲寺)였다. 유불선에 통달해 신선이 됐다는 최치원이 여지대사·여사대사와 가운루와 우화루를 지은 이후 그의 호를 빌려 고운사(孤雲寺)가 됐다.’

우화루와 가운루는 고운사의 상징과 같은 건축물이었다. 찻집으로 개방해 명물이 됐던 우화루는 대중이 모이는 강당이었다. 부처가 설법하자 하늘에서 꽃비가 내렸다는 법화경의 가르침을 따서 이름을 붙였다. 계곡을 가로질러 그림처럼 놓였던 가운루는 다리 역할을 했다. 가운루는 지난해 보물로 지정됐지만 허사가 됐다.

2020년 보물에 올랐던 연수전은 독특한 외형과 기능을 갖고 있었다. 고종이 기로소에 들어간 것을 기념해 내부에는 태조, 숙종, 영조, 고종의 묘호와 시호를 적은 어첩을 두었다. 궁궐 건축다운 품위가 있었던 데다 솟을대문을 따로 두고 있었으니 더욱 눈길을 끌었다. 그 존재를 과거형으로 써야 하는 것이 안타깝다.

고운사를 잿더미로 만든 의성 산불은 낙산사를 삼킨 2005년 양양 산불 이후 꼭 20년 만에 찾아왔다. 이후 낙산사가 더욱 아름답게 거듭났듯이 고운사도 정밀한 고증에 진보한 기술을 더해서 한국 불교를 대표하는 도량의 하나란 명성에 걸맞게 다시 태어나기를 기원한다.

▶ 밀리터리 인사이드

- 저작권자 ⓒ 서울신문사 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.