희망을 다시 새기는 것은 해야 할 일

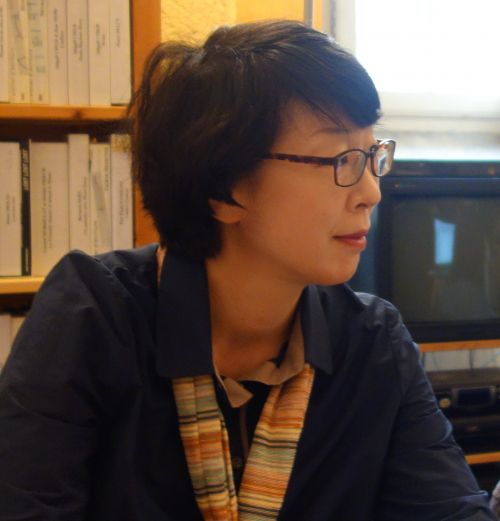

이기성 시인. 창비 제공 |

이 땅의 문학인들에게 지난해 12월 비상계엄은 청천벽력 같은 충격이었던 듯하다. 지난 25일 나라 안의 내로라하는 문학인 400여명이 모여 비상계엄을 내린 윤석열 대통령의 탄핵 인용을 요구하는 집단 성명을 냈다. 그 자리에 있던 문학인 중 한 명이 새 책 ‘감자의 멜랑콜리’의 저자 이기성(59) 시인이다. 그가 낸 이번 시집은 그 결기와 맥이 닿아 있다. “아직은 손을 꼭 잡고 1970년의 겨울 속에 있”(‘흑백사진’)는 우리를 깊고 깊은 겨울의 심연에서 끄집어내려는 시들로 가득해 보이니 말이다.

1970년이 언제인가. 서울 청계천 평화시장에서 노동자 전태일이 분신한 해다. 시인은 오랜 기간 1970년에 대해 고민을 거듭하고 시어로 이를 표현해 왔다. 비록 오랜 과거에 속한 일이긴 해도 여전히 “하얀 실처럼 흐르고”, “잿빛 수의처럼 빛난다.” 문제는 우리가 “거미처럼 종일 실을 잣고 밤엔/그걸 다시 풀어내느라 알지 못”(이상 ‘재단사의 노래’)하고 있는 거다.

그러는 사이 ‘1970년의 재단사’는 우리 곁에 성큼 다가와 있었다. 시인이 시로 불러낸 ‘재단사’는 하나둘이 아니다. “커다란 접시를 들고 빵을 기다리는 사람들”(‘빵’), “빌딩 옥상 망루의 농성자”(‘싱크홀’), “맨발로 사라진 아이를 찾아서” 울면서 헤매는 “도청 앞 누더기를 입은 늙은 여인”(‘구두’) 등은 또 다른 전태일들이다. 우리가 그 죽음의 기억을 부정하며 “어떤 슬픔도 없이/조용히 먹는 일에 열중할”(‘식인의 세계’) 때 참혹은 진짜 참혹이 돼 있을 것이고, 우리에게 “무거운 눈꺼풀에 흩어지는 망각의 눈송이들”(‘구두’)이 돼 떨어질 터다. 시인이 “어떻게, 그럴 수 있습니까, 인간이?”(‘고기’)라고 울부짖는 이유다.

“오늘 밤 도시는 폐쇄될 것입니다. 사이렌이 울리고 자정은 영원히 계속되고 우리는 내일을 보지 못하겠지요. 시민 여러분, 우리를 잊지 말아요.”(‘구두’)

▶ 밀리터리 인사이드

- 저작권자 ⓒ 서울신문사 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.