탄핵 선고 후 차분했던 집회

국민 눈높이에 맞춘 헌재 선고

野에도 쓴소리로 균형감 갖춰

정치권 승복 메시지 내놓자

극우 유튜버들도 동력 잃어

8년전 탄핵때 사고 교훈삼아

경찰 ‘진공상태’ 등 경비 삼엄

국민 눈높이에 맞춘 헌재 선고

野에도 쓴소리로 균형감 갖춰

정치권 승복 메시지 내놓자

극우 유튜버들도 동력 잃어

8년전 탄핵때 사고 교훈삼아

경찰 ‘진공상태’ 등 경비 삼엄

|

6일 서울 광화문광장에서 시민들이 모처럼 시위대의 방해 없이 산책을 즐기고 있다. [이승환 기자] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

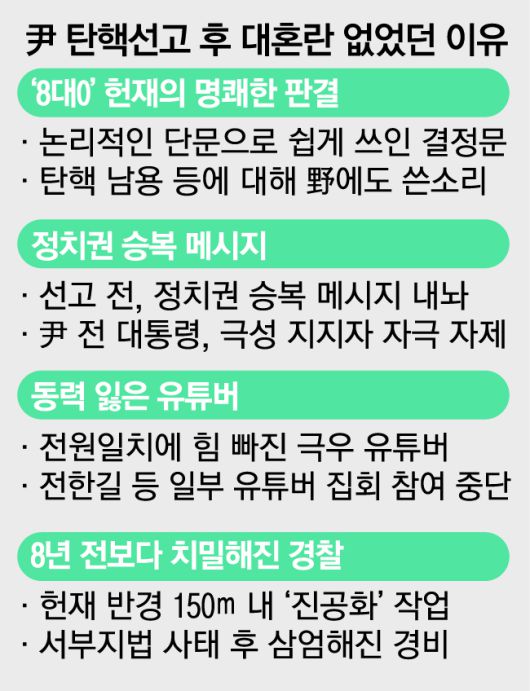

윤석열 대통령 파면이 결정된 지난 4일부터 일요일인 6일까지 서울 도심 곳곳에서 열린 탄핵 관련 집회는 우려와 달리 극단적 폭력 행위 없이 차분한 분위기 속에서 마무리됐다. 2017년 3월 10일 박근혜 전 대통령의 탄핵 선고 당일에 박 전 대통령 지지들이 극도로 흥분하며 경찰 버스까지 탈취해 결국 4명의 사상자가 발생했던 것과 대조적이다.

전문가들은 이처럼 예상보다 극심한 혼란이 벌어지지 않은 가장 큰 이유로 △헌법재판소의 명쾌한 판결 △승복 메시지를 내놓은 정치권 △극단적 유튜버들의 동력 상실 △경찰의 치밀한 경비 태세 등을 꼽았다.

우선 국민 눈높이에 맞춰 탄핵 이유를 논리적으로 차분하게 설명한 현재 선고문이 윤석열 전 대통령 강성 지지자들의 동요를 막았다는 분석이 나온다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “20여 분의 선고문 낭독에 민주시민으로서 정체성을 일깨워주는 교육 효과가 있었다”며 “헌재가 선고 사유를 무척 쉽고 친절하게 설명해줬다. 탄핵 반대파들도 일부 납득하고 내재된 민주주의 정신을 떠올렸을 것”이라고 설명했다.

재판관 8명 전원일치로 탄핵을 인용하며 논란의 소지를 최소화한 헌재가 탄핵소추 남발 등의 야당 행태에도 쓴소리를 내놓으며 균형감을 갖춘 것도 또 다른 이유로 꼽힌다. 조진만 덕성여대 정치외교학과 교수는 “헌재 재판관들이 선고문을 명백하게 쓰기로 작심했다”며 “형식적인 요건부터 주요 탄핵소추 사유 5가지에 대해 만장일치로 결정을 내렸고, 논란이 없게끔 국회와 더불어민주당에 대해서도 비판했기 때문에 탄핵 반대 세력도 듣는 순간 맥이 빠졌을 것”이라고 말했다.

정치권이나 윤 전 대통령이 강성 지지자들을 자극하는 메시지를 자제한 것도 집회 현장의 흥분을 가라앉히는 데 도움이 됐다는 평가가 나온다.

오세정 전 서울대 총장은 “윤 전 대통령이 적극적인 승복 메시지를 내놓지는 않았지만 지지자들 간 충돌은 노골적으로 부추기지 않은 것으로 보인다”고 말했다.

8년 전과 같은 소요 사태를 원치 않은 정치권이 자신들의 지지층에게 승복 메시지를 효과적으로 전달했다는 분석도 나온다. 김윤태 고려대 사회학과 교수는 “국민의힘이 탄핵 선고 결과에 승복한다는 메시지를 선고 이전에 공표했다”며 “물리적 출동 발생 가능성에 대해 미리 선을 그은 것”이라고 말했다.

임명호 단국대 심리학과 교수도 “정치인들이 비교적 빨리 결과를 수용하는 모습을 보였다. 그런 모습에 지지자들이 동조했을 수 있다”고 설명했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

전원일치라는 압도적인 결과에 그간 집회를 주도하던 극우 유튜버들도 동력을 잃은 모습이었다. 구 교수는 “탄핵 정국이 막판으로 흐를수록 탄핵 반대파들의 광장 분위기가 뜨거워졌지만 이런 흐름이 ‘8대0’이라는 결과에 영향을 주지 못했다”면서 “여론이 결과에 반영되지 않음을 목격하며 추가적인 행동에 나설 힘이 사라졌을 것”이라고 말했다.

실제 ‘중국의 부정선거 개입론’ 등을 주장하던 일부 극우 유튜버들은 헌재 선고 이후 집회 참여나 유튜브 활동 임시 중단을 선언하기도 했다.

유현재 서강대 신문방송학과 교수는 “소위 극우 유튜버들이 2017년 이후 목소리를 키우며 우리 사회 의제를 설정해왔지만 방향성이 올바르지 않았다”면서 “대다수 합리적인 국민들은 역사적인 경험을 반추해 음모론이 아닌 탄핵 선고 결과를 수용하는모습을 보였다”고 말했다.

경찰의 기민하고 치밀한 대처 역시 폭력 사태 등 대형 참사를 막은 일등 공신으로 꼽힌다. 경찰에 따르면 탄핵 선고 당일 집회로 인한 부상자는 길을 걷다 넘어져 현장 처치를 받은 2명뿐이었고, 현행범 체포도 1명에 불과했다. 현장에서 일부 유튜버와 지지자들이 취재진을 향해 달려들고 차로에 뛰어드는 등 돌발 행동을 했지만 대기하던 경찰이 즉시 이격 조치해 피해는 발생하지 않았다.

8년 전 박 전 대통령의 탄핵 선고 당일에 흥분한 시위자들이 경찰 버스를 탈취해 사망자 4명과 부상자 수십 명이 발생했던 것과 대조된다.

이 같은 차이가 나온 배경에는 피의자 107명 중 70명이 구속된 서부지법 난입 사태 당시부터 이어진 경찰의 엄중 대처 기조가 자리 잡고 있다. 경찰은 전국에 갑호비상을 발령하고 서울에만 기동대 210개 부대 약 1만4000명을 투입했다. 경찰이 버스 등 200여 대를 투입해 헌재 반경 150m를 진공상태로 만든 것도 소요 가능성을 줄이는 데 큰 공헌을 했다는 평가다.

일각에서는 긴장의 끈을 놓지 않고 탄핵 선고 이후 갈등 국면을 지켜봐야 한다는 목소리가 나온다. 박원호 서울대 정치외교학과 교수는 “탄핵 선고 직후 큰 불상사가 일어나지 않았지만 서부지법 난동, 헌재 재판관 인신공격 등 선고 이전까지를 지켜보면 2017년보다 이번 탄핵 국면에서 갈등의 크기가 훨씬 더 컸다고 본다”며 “앞으로 어떤 갈등과 충돌이 일어나는지 장기적으로 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.