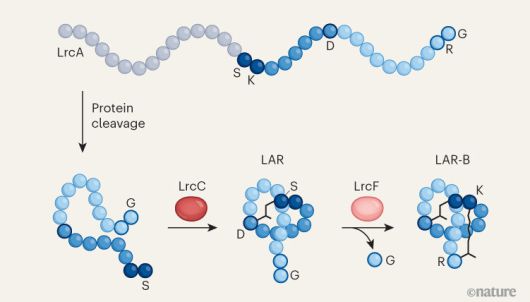

페니바실루스속 토양미생물은 유전자 산물(LrcA)을 변형해 올가미처럼 생긴 분자인 라리오시딘(LAR)과 라리오시딘B(LAR-B)를 만든다. 두 분자 모두 항생제 내성 세균에 뛰어난 효과를 보여 새로운 항생제 개발에 희망을 주고 있다. 네이처 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

강석기 | 과학칼럼니스트

제2차 세계대전 중에 상용화된 항생제 페니실린은 부상 상처가 세균에 감염된 수많은 병사의 목숨을 건졌다. 하지만 페니실린은 가장 많은 사람의 목숨을 앗아가는 결핵균에는 효과가 없었다. 따라서 많은 과학자가 결핵균을 죽이는 항생제를 찾는 연구에 뛰어들었다.

이 경쟁의 승자는 미국 럿거스대의 미생물학자 셀먼 왁스먼 교수로, 1943년 대학원생 앨버트 샤츠가 실험실 옆에 있는 대학 농장의 부식토에서 분리한 균주(스트렙토미세스 그리세우스)에서 결핵균을 죽이는 항생물질 스트렙토마이신을 추출했다. 이듬해 메이오 클리닉에서 진행된 임상 결과 스트렙토마이신은 중증 결핵 환자에게 효과가 컸고 상용화되면서 결핵은 죽음의 그림자에서 벗어났다.

그 뒤에도 토양미생물에서 테트라사이클린, 에리트로마이신 등 여러 항생제가 발견돼 널리 쓰이면서 세균 감염으로 인한 사망자가 크게 줄었다. 그러나 돌연변이(진화)로 특정 항생제가 듣지 않는 세균이 하나둘 등장하고 항생제 남용이 이를 부추기면서 항생제 내성 세균이 점차 심각한 문제가 됐다.

특히 여러 항생제에 내성을 지니는 이른바 슈퍼박테리아가 등장하면서 이로 인한 사망자도 급증하고 있다. 지난해 학술지 ‘랜싯’에 실린 논문에 따르면 2021년 항생제 내성 세균과 관련해 114만명이 사망했다(죽을병이 아닌데 병원에서 슈퍼박테리아에 감염돼 죽은 사례). 이런 추세라면 2050년에는 200만명 가까이 희생될 것으로 추정했다. 새로운 항생제 개발이 시급한 배경이다.

최근 학술지 ‘네이처’에는 광범위한 세균에 효과적이면서도 부작용은 미미한 새 항생물질 라리오시딘을 발견했다는 논문이 실렸다. 라리오시딘은 세균의 리보솜에 달라붙어 단백질 합성을 방해해 작용하는데, 올가미 펩타이드란 다소 복잡한 구조라 세균이 변이를 일으켜 내성을 얻기 힘들 것으로 보인다.

캐나다 맥매스터대 제라드 라이트 교수와 동료들은 여러곳에서 토양 시료를 수집해 분리한 미생물을 병원성 대장균에 투입해 항생제 활성을 조사했다. 그 결과 한 시료에서 분리한 페니바실루스속 세균이 강력한 효과를 보였고 여기서 라리오시딘을 찾은 것이다. 흥미롭게도 이 토양 시료는 실험실의 한 연구보조원의 집 뜰에서 채집한 것이다.

연구자들은 최후의 항생제로 불리는 카르바페넴에도 내성이 있는 세균(아시네토박터 바우마니)에 감염된 쥐로 동물실험을 했다. 그 결과 라리오시딘을 투여한 그룹은 감염 48시간 뒤에도 모두 살았지만 비투여 그룹은 28시간 이내에 다 죽었다. 연구자들은 라리오시딘을 출발 물질로 해서 더 효과적이고 덩치가 작은 분자로 개선하면 사람을 대상으로 임상시험을 할 수 있을 것으로 내다봤다.

영국 작가 루이스 캐럴의 소설 ‘거울 나라의 앨리스’에는 앨리스가 붉은 여왕과 만나 달리는 장면이 나온다. 아무리 달려도 주변 배경이 바뀌지 않아 의아해하는 앨리스에게 여왕은 “같은 자리를 지키고 있으려면 계속 달릴 수밖에 없다”고 소리친다. 여기서 영감을 받아 종이 살아남으려면 끊임없이 진화가 일어나야 한다는 이론이 나왔고 ‘붉은 여왕 가설’이라는 이름이 붙었다. 한 세대가 30년인 인간이 세균의 진화에 맞서 살아남으려면 대신 항생제를 진화시킬 수밖에 없지 않을까.

▶▶한겨레는 함께 민주주의를 지키겠습니다 [한겨레후원]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.