[오동희의 思見(사견)]

8일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 삼성 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. 이날 삼성전자는 시장 전망치를 크게 웃돈 올해 1분기 매출액 79조 원, 영업이익 6조 6000억 원을 잠정 기록했다고 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 9.8% 증가했고 영업이익은 0.15% 줄었다. /사진=(서울=뉴스1) 박세연 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

8일 삼성전자가 시장의 기대를 웃도는 2025년 1분기 잠정 실적을 발표했다. 1분기 매출 79조원에 영업이익 6조 6000억원의 기대 이상의 실적이 나온 원인은 여러 가지겠지만 그간의 우려를 잠시 내려놓을 수 있는 상황을 연출했다.

2년 전 반도체 부문의 약 15조 원 손실 이후로 불거진 삼성전자 위기론이 여전히 가라앉지 않고 있는 상황이지만, 최악은 아니라는 안도의 신호로 풀이된다.

이건희 삼성 선대 회장이 쓰러진 2014년 이후 10년이 지났다. 삼성의 3대 총수인 이재용 회장의 지난 10년을 돌아보니 우려했던 것보다는 숫자가 괜찮은 편이다. 선대 회장의 와병과 겹친 사법 리스크로 수형생활의 어려움을 겪은 것을 감안하면 그렇다는 얘기다.

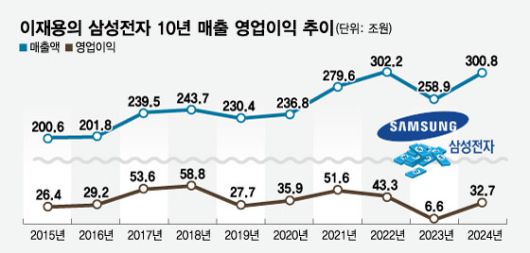

부침이 있긴 했지만 선대 회장 부재가 시작된 2015년 매출 200조 원에서 10년간 50% 성장해 지난해 매출 300조 원을 넘어섰다. 매출성장만 보면 나쁘지 않다. 다만 덩치가 커진 것에 비해 실속 면에서 아쉬움이 있다. 영업이익은 2015년 26조 원에서 지난해 32조 원으로 23%가량 느는 데 그쳤다.

60조 원에 근접했던 2018년이나 50조 원을 넘었던 2017년과 2021년에 비하면 만족스럽지는 않지만, 전세계 어디에 1년에 30조원의 영업이익을 내는 기업이 몇개나 있겠나 싶으면 '폭싹 속았수다'(제주방언: 매우 수고하셨습니다)라고 얘기할 만하다. 선대 회장은 그래도 "낙제는 면했다"라고 박한 평을 내릴 지 모른다

삼성전자 10년 매출 영업이익 추이/그래픽=임종철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

살기 위한 방법은 위기에 대응한 변화다. 현재 삼성전자는 한 지붕 세 가족인데 세가족 모두 어려움은 마찬가지다.

그 세가족 중에서도 한 가족(반도체)은 가족 구성원끼리 서로 다른 종교를 믿는 사람들 같다. 메모리·파운드리·시스템 LSI는 성격이 다르다. 대규모 시설 투자를 하는 메모리 사업과 파운드리는 비슷한 성격이라 한 방 안에서 살 수 있지만 성격이 완전히 다른 팹리스인 시스템 LSI는 분가해 독립하는 게 낫다. DS부문 내에서 막내로서 서러움을 받느니 외부 투자를 받아 독립해 엔비디아나 미디어텍처럼 살아갈 길을 찾아야 미래가 열린다. 그게 서로 살 길이다. 더 나아가 주력사업을 과감히 포기하는 결단도 생존을 위해선 때로 필요하다.

한때 세계 최고 반도체 기업이었던 인텔이 좋은 예다. 인텔은 반도체의 원조로 메모리 최강자였다가 D램을 과감히 접고 새 길을 가서 성공한 케이스다.

1984년 일본 D램 업체들의 공세에 매출과 이익이 하락할 때 인텔 창업자들인 고든 무어와 앤디 그로브는 D램 포기를 반대했지만, 또 다른 창업자인 로버트 노이스는 그것만이 살 길이라고 믿고 주력 사업을 과감히 던지고 중앙처리장치(CPU) 회사로 전환을 결정했다. 그리고 CPU에서 더 많은 이익을 내며 그 후 20여 년간 세계 IT 시장을 제패했다. 이런 파괴적 혁신이 삼성전자에서 가능할지가 반등의 열쇠다.

삼성전자는 지난 10년간 '폭싹 속았다'. 이제 앞으로의 10년, 20년이 문제다. 삼성에 30~40년 몸담았던 사람들은 삼성전자가 하루아침에 당장 망하지는 않을 것이라고 말한다. 그러면서도 끓는 냄비 속의 개구리를 많이 인용한다. 떨어진 이익 구조를 걱정하는 목소리다.

일부 전현직 삼성전자 사장들은 더 이상 삼성에 충고하는 데 힘을 빼지 말라고도 한다. 외부의 목소리가 아니라 내부의 의지가 변화의 키라는 것이다. 그래도 격려와 질정을 하는 이유는 520만 삼성전자 주주들의 희망이 그 속에 있기 때문이다.

오동희 산업1부 선임기자(국장대우) |

오동희 산업1부 선임기자 hunter@mt.co.kr

ⓒ 머니투데이 & mt.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.