금리인하기 접어들면서 부동산 대출쏠림 우려

금융감독당국·중앙은행 우려 지적

부동산 대출 위험가중치 상향…업종별 도입 제안도

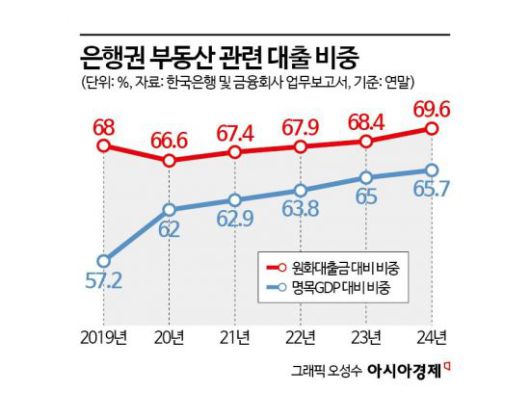

금융권에서는 한목소리로 '부동산으로 집중되고 있는 자금을 분산하고, 생산적인 부분으로 이동해야 한다'고 말하고 있다. 중요한 것은 어떻게 이런 구조를 만드느냐다. 금융권에서는 은행권의 자체 개선 노력에 더해 위험가중치를 개편하고, 보증 재원을 재분배하는 등 제도개선 방안도 함께 제시되고 있다.

위험가중치 개편되나…"주거용 부동산, 韓 15%-홍콩 25%"

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

금융감독당국 수장들은 금융권의 부동산 쏠림 현상을 해결하기 위해 규제 및 인센티브를 재설계하겠다고 밝혔다. 가장 유력한 것이 위험가중치 개편 가능성이다.

우리나라는 국제결제은행(BIS) 기준 자본규제에 따라 모든 대출에 위험가중치를 부여해 위험가중자산을 산출한다. 담보가 있는 대출이거나 신용도가 높은 기업일수록 위험가중치가 낮은 구조다. 담보가 있는 부동산은 안전자산으로 인식돼 위험가중치가 일반 기업대출보다 약 5분의 3 수준으로 낮았다.

결국 부동산으로의 자금 쏠림을 막기 위해서는 부동산 대출의 위험가중치를 상향해야 한다는 얘기가 나온다. 이복현 금융감독원장은 "우리나라는 주거용 부동산을 아주 안전한 자산으로 생각해 위험가중치를 15%로 두고 있지만 한국적 상황에서 적절한지 의문"이라며 "홍콩은 25%를 적용한다든지 다른 가중치를 두는데 우리도 그런 고민을 해볼 때"라고 말했다.

부동산에 대한 대출 규제가 강화된다고 대출 자금이 유망업종이나 신산업으로 돌아가는 것은 아니다. 실제 대출을 다루는 업계에서는 이 분야에 대한 대출이 활발해지도록 위험가중치를 낮춰줘야 한다는 요구가 함께 나오고 있다.

지난 3일 열린 '부동산 신용집중: 현황, 문제점, 그리고 개선방안' 정책 콘퍼런스에 참석한 박인선 신한은행 기업여신심사부 본부장은 "일차적으로는 은행이 자체적으로 부동산에 과도하게 집중된 포트폴리오를 개선해야 한다"면서도 "부동산에 집중된 균형점을 신성장이나 유망업종으로 이동하기 위해서는 인위적이라도 정책적인 유인이 적극적으로 실행됐으면 한다"고 이같이 제안했다.

박 본부장은 "은행은 현재 위험자본량이 제한돼있어 성장에 제약이 있다. 재원 총량이 늘어나지 않는다고 하면, 제한된 재원을 신성장·유망업종으로 보내는 가장 좋은 효과는 (업계가 민감하게 받아들이는) 위험가중치를 조정하는 것"이라고 말했다.

현재 위험가중치는 업종에 대해서는 구별이 없다. 자체적으로 위험 요소를 측정한 내부등급법을 사용해 위험가중자산을 산출, 관리하고 있다. 하지만 더 적극적으로 자금이 이동하려면 실제 BIS 비율을 계산할 때 신성장·유망산업에 대한 위험가중치는 낮춰주는 방향으로 제도화할 필요가 있다는 얘기다. 박 본부장은 "좀 더 바람직한 방향으로 끌고 가고자 하는 업종에 대해서는 위험가중치를 낮춰주면 (대출이 일어나는데도) 도움이 될 것"이라고 말했다.

더 적극적으로는 보증기관의 보증재원을 신성장·유망업종으로 재분배하자는 제안도 있다.

건전성을 관리해야 하는 은행 입장으로서는 자금 회수 가능성을 예측하기 어려운 신성장 산업에 무조건 대출을 내주기가 어려운 것이 현실이다. 산업리스크를 보증기관이 보증지원을 통해서 일부 커버해줄 경우 은행은 보다 적극적으로 대출이 가능해진다. 실제 지난해 무역보험공사로부터 선수금환급보증(RG)을 받아 조선사 대출을 취급한 은행들은 RG 규모에 그치지 않고, RG 취급 금액의 절반 규모로 원자재 구매 등에 대한 추가 대출을 실행했다.

박 본부장은 "이런 식으로 계기를 마련해준다면 부동산에 쏠린 자금도 성장산업으로 갈 수 있을 것으로 본다"며 "현장에서 느끼는 것은 2차전지 소재분야에 절실한 필요가 있어 보인다"고 강조했다. 보증재원도 한정적인 만큼, 부동산 관련 보증재원을 유망산업쪽으로 재분배하는 식의 고민이 필요하다고 제안했다.

김형원 금감원 은행감독국장 역시 "합리적인 건의"라며 "이런 인센티브가 부동산에 몰린 자금을 생산적인 부분으로 돌릴 수 있는 좋은 방법이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.