|

감각을 기록하고 재생할 수 있는 장치가 등장하는 영화 `브레인스톰` /사진=MGM/UA |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[박상준의 사이언스&퓨처-24] 누군가가 사망하면서 느끼는 모든 감각 정보를 그대로 디지털 정보로 기록한다. 그러고는 그 기록 정보를 다른 사람 두뇌에 다시 재생해주면 어떻게 될까. 이른바 '사후세계'의 실마리를 잡을 수 있을까.

이런 발상은 1983년에 나온 영화 '브레인스톰'에 등장한다. 지금처럼 사망하는 사람의 뇌파나 심장박동 등을 기록하는 것이 아니라 시각 청각 촉각 미각 후각 등 모든 감각을 매우 높은 해상도로 꼼꼼하게 기록하고 저장한다. 일종의 자기테이프에 저장된 이 기록은 가상현실(VR)기기로 다른 사람 두뇌에 그대로 재생이 가능하다. 머리띠처럼 생긴 이 VR기기는 요즘같이 눈을 완전히 가린 채 디스플레이나 스피커를 작동시키는 것이 아니라 인간의 두뇌 감각 신경세포로 직접 무선신호를 쏘는 방식이다.

현재의 과학기술로는 아직 이 정도 수준의 VR기기를 만들 수 없다. 두뇌 신경세포에 직접 전기신호를 주는 연구는 활발히 진행되고 있지만 VR장치 제작에 적용하는 단계까지는 가야 할 길이 멀다. 그래서 위에 서술했던 아이디어를 사후세계 연구에 적용할 날도 지금으로서는 요원하다. 그렇다면 사후세계를 과학적으로 연구할 수 있는 방법은 달리 없는 것일까.

사실 많은 과학자들은 사후세계라는 말 자체를 난센스로 받아들인다. 인간이 죽으면 그걸로 끝이며, 영혼이니 유령이니 하는 것도 실체가 없다는 것이다. 육신의 수명이 다하면 그걸로 생명 현상 역시 중지된다는 유물론적 입장인 셈이다. 지구상에 존재하는 헤아릴 수 없이 많은 생명, 즉 단세포 생물부터 모든 식물·동물, 특히 그 수가 많은 풀이나 나무, 곤충 등에도 모두 영혼이 깃들어 있을까. 전통신앙이나 종교에서는 그렇다고 믿는다. 하지만 그들이 죽으면 혼이 남아서 사후세계로 간다는 과학적인 증거는 아직까지 밝혀진 게 없다.

|

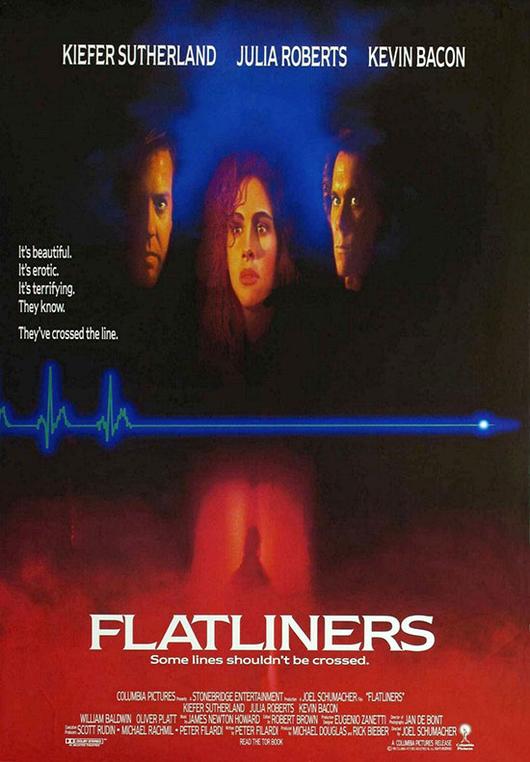

임사체험을 하는 의대생들이 주인공인 영화 `유혹의 선` /사진=컬럼비아픽처스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

1990년 영화 '유혹의 선'은 사후세계를 직접 체험해보겠다는 용감한 의대생들이 주인공이다. 인위적으로 심정지 상태를 만들어 임사 상태에 들었다가 완전히 숨이 끊어지기 전에 되살려내는 방법을 쓴다. 돌아가면서 그런 경험을 한 뒤 각자 임사 상태에서 겪은 것을 얘기한다. 그런데 과학적 탐구심 추구라는 애초 의도와는 달리 그들은 임사 체험을 겪으면서 트라우마나 과거의 강렬한 기억에 사로잡히게 된다. 그런 상태를 벗어나기 위해 임사 체험을 반복하지만 오히려 공포는 점점 더 심해진다.

|

이 영화의 제목 `21그램`은 영혼의 무게를 뜻하지만 과학적 근거는 없다 /사진=Focus Features |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

한때 영혼의 무게가 21g이라는 주장이 있었다. 20세기 초 미국의 의사 덩컨 맥두걸이 임종 전후의 사람 체중을 측정했더니 21g 차이가 났다는 실험 결과를 근거로 내세운 것이다. 영화 제목으로도 채택되었을 만큼 꽤나 널리 알려진 얘기였지만 지금은 전혀 과학적인 타당성을 인정받지 못하고 있다. 측정 방법과 정밀도, 표본 수까지 무엇 하나 과학적이라고 할 수 없는 허술한 실험이었던 것이다.

오늘날 임사 체험을 겪은 사람 중 상당수가 공통적으로 얘기하는 내용, 즉 터널을 빠져나가는 느낌이라거나 먼저 죽은 친지들이 마중을 나온다는 등의 이야기는 죽음을 향해 가던 두뇌에 산소 공급이 희박해지면서 일어나는 일종의 환각이라는 이론이 우세한 편이다. 칼 세이건은 출생 시 어머니의 자궁을 빠져나온 탄생의 원초적 기억이 되살아나는 것은 아닐까 하는 가설을 내놓기도 했다. 그런가 하면 하버드대 의대 교수를 지내기도 한 저명한 신경정신과 전문의 이븐 알렉산더는 수막염으로 의식불명 상태에 빠졌다가 임사 체험을 한 뒤 기존의 회의적이던 태도를 바꾼 '나는 천국을 보았다'라는 책을 써서 주목을 끌기도 했다.

|

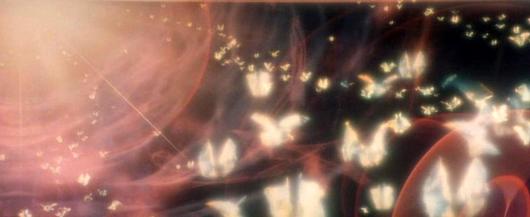

1983년 영화 `브레인스톰`에 등장하는 사후세계 이미지 /사진=MGM/UA 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

처음에 소개했던 영화 '브레인스톰'에서 감각 기록장치를 개발한 과학자는 밤에 혼자 실험실에 있다가 갑자기 심장마비가 와서 쓰러진다. 숨이 넘어가는 와중에도 투철한 과학자 정신을 발휘해서 자신의 머리에 간신히 기록장치를 쓰고는 결국 사망하고 만다. 나중에 동료 과학자가 호기심에 그 장치를 자신의 머리에 쓰고 죽은 동료의 '사후세계'를 엿보려고 하는데, 심장마비의 엄청난 통증을 똑같이 느끼고는 쓰러져버린다. 그와 동시에 그의 시야에 펼쳐진 것은 마치 영혼처럼 보이는 존재들이 줄지어 우주 저편으로 날아가는 듯한 신비롭고 환상적인 장면이었다. 과연 그것은 죽어가는 사람이 본 환각이었을까, 아니면 우리가 아직 알지 못하는 미지의 실체였을까. 이에 대한 답은 과학이 명쾌한 증거를 제시하지 않는 한 앞으로도 오랫동안 논쟁의 대상으로만 남을 것이다.

[박상준(서울SF아카이브 대표)]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.