근로자 4명 중 1명 종사 불구, 전체 가구 소득의 12%에 그쳐

21.3%. 이는 2017년말 기준 우리나라 전체 취업자 가운데 자영업자의 비율(약 570만명)이다. 여기에 월급을 받지 않고 함께 일하는 인력(무급 가족종사자)까지 합치면 이 비율은 25.4%까지 올라간다. 일 하는 사람 4명 중 1명은 자영업에 종사한다는 의미다.

하지만 우리 자영업은 그 만큼의 존재감을 인정받지 못하고 있다. 규모로만 보면 엄연한 경제의 한 축이지만, 자영업을 우리 경제의 ‘성장 엔진’으로 보는 이는 전무한 게 씁쓸한 현실이다.

10일 관련 업계에 따르면, 지난해 기업 경영성과 평가사이트 CEO스코어가 집계한 국내 10대 기업 매출액(약 6,778억달러)은 국내총생산(GDP)의 무려 44%를 차지했다. 이는 일본(24.6%), 미국(11.8%)에 비해 배 이상 높다. 한편으론 지나친 쏠림이 지적되지만, 다른 한편으론 이들 소수 기업이 얼마나 높은 생산성을 갖췄는지 드러내는 수치이기도 하다.

반면 500만명 이상의 자영업자의 소득을 보여주는 가계 영업잉여는 2016년 기준 전체 가계소득의 12%에 불과했다. 가계소득은 크게 노동소득(임금 및 급여)과 자영업자 소득(영업잉여)으로 나뉜다. 전체 가계소득과 임금근로자 소득은 2000년 이후 각각 연평균 5.6%, 6.7%씩 늘어났지만, 자영업자 소득은 1.4% 증가에 그쳤다. 자영업이 가계의 평균 소득 성장마저 오히려 갉아먹고 있는 셈이다.

|

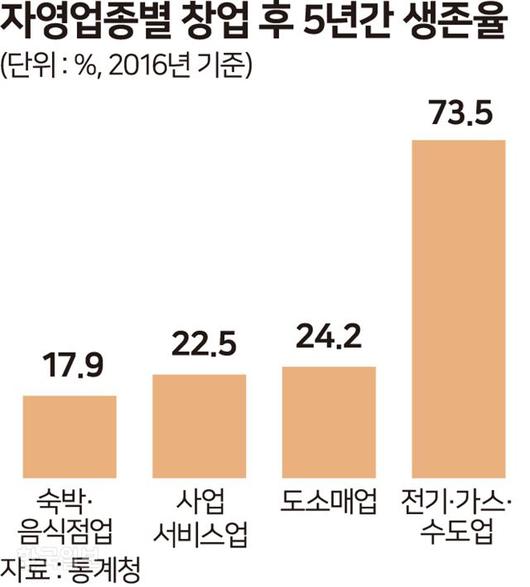

[저작권 한국일보] 자영업종별 창업후 5년간 생존율 _ 송정근 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이는 국내 자영업의 약 70%가 도소매ㆍ음식숙박업 등 저부가가치 서비스산업에 쏠려 있는 현실과 무관하지 않다. GDP 대비 서비스업 비중(53%)은 제조업(29%)보다 훨씬 높지만, 서비스업의 1인당 노동생산성은 제조업의 40% 수준에 불과하다. 2016년 기준 숙박ㆍ음식점업의 창업 5년 후 생존율은 17.9%, 도소매업은 24.2%에 그쳤다. 창업 후 5년을 견디는 비율이 10~20%대에 불과해서야 경제의 성장 동력이 되기는 언감생심이라 할 수 있다.

또 지난해 통계청 조사에 따르면, 최근 1년 안에 창업한 자영업자 가운데 최소 6개월 이상 사업을 준비한 비율도 25% 가량에 머물렀다. 괜찮은 일자리에서 밀려난 사람들이 기술이나 자본이 필요하지 않은 소규모 서비스업 창업에 쉽게 뛰어들다 보니 생산성이 낮고, 치열한 경쟁 속에 결국 폐업으로 사라진 자리를 또 다른 누군가가 짧은 준비기간을 거쳐 메우는 악순환이 반복되는 게 오늘날 대한민국 자영업의 현주소인 셈이다.

윤창현 서울시립대 교수는 “현재 국내 자영업은 일자리에서 밀려난 사람들이 미약한 내수에 기대 생계를 이어가도록 하는 기형적 구조여서 성장의 동력이 되기 어렵다”고 말했다.

이병훈 중앙대 교수는 “조선이나 자동차 산업이 어려워지면 인근 식당, 숙박업 등 자영업 생태계가 줄줄이 무너지는 구조”라며 “생계형 자영업자들이 기술력을 확보해 ‘기업가형 자영업자’로 탈바꿈하도록 교육지원을 하거나 영세 자영업을 중소 이상 규모로 키울 수 있는 정책적 지원이 필요하다”고 말했다.

허경주 기자 fairyhkj@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.