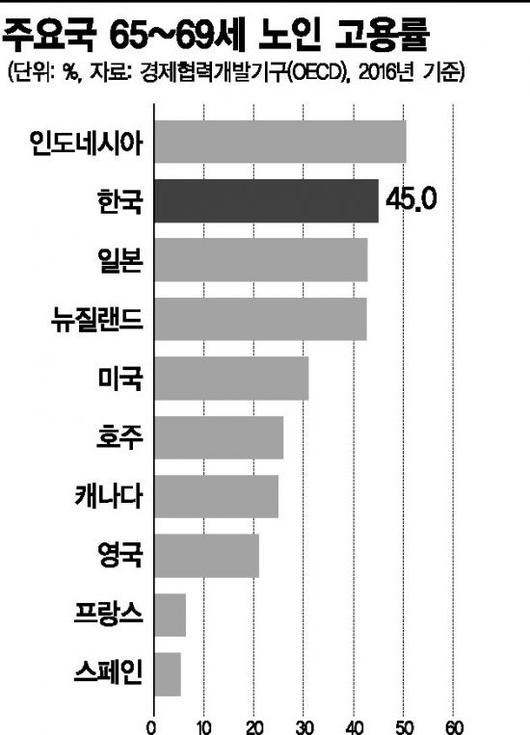

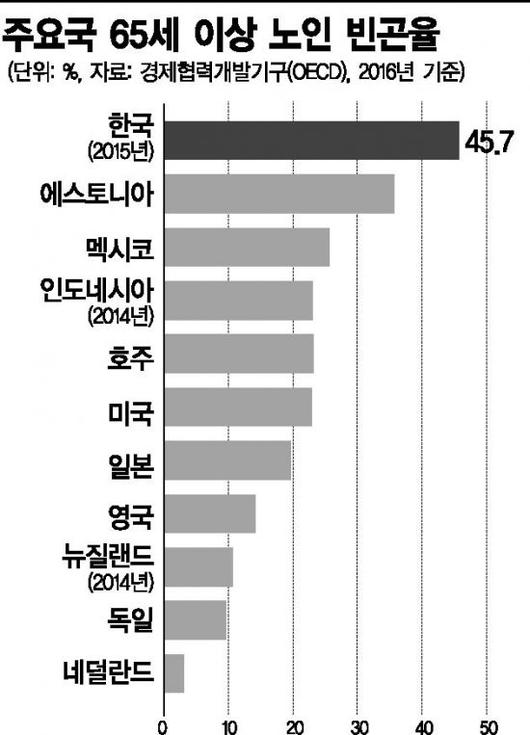

대한민국 노인빈곤율 45.7%

지하철 무임승차 가능한 65세되면 '지하철퀵'

폐지수집 노인은 하루 1만원꼴 벌어

몸마저 성하지 못하면 무료급식 찾아 떠돌아

|

19일 오후 서울 중구의 한 백화점에서 지하철퀵 배달원인 김영춘(67ㆍ가명)씨가 물건을 배달하기 위해 양손 가득 쇼핑백을 들고 이동하고 있다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[아시아경제 이승진 기자] 19일 오후 서울 중구의 한 백화점. 여유롭게 쇼핑을 즐기는 젊은이들 사이로 양손 한가득 쇼핑백을 든 김영춘(67ㆍ가명)씨가 연신 주위를 두리번거린다. 그는 '지하철퀵' 배달원이다. 김씨는 한 쪽 다리가 불편해 절뚝거리면서도 하나의 물건이라도 더 배달하기 위해 발걸음을 재촉했다.

대한민국 노인빈곤율 45.7%. 노인 2명 중 1명은 기초연금 25만원을 포함해도 한 달 생계비가 100만원이 채 안 된다. 여유롭게 노후를 즐겨야 하는 시기지만, 준비되지 않은 노후는 고단한 노동의 연속일 뿐이다. 노인복지법에 따라 지하철 무임승차가 가능한 65세에 접어들면 많은 노인들이 생계를 꾸려나가기 위해 지하철퀵에 뛰어든다. 배달원은 주로 백화점 간 재고물품 교환이나 의류ㆍ봉제업체의 샘플 제품을 나른다.

지하철퀵은 오토바이퀵보다 가격이 30%정도 저렴하다. 단가가 저렴하니 배달원들은 한 번에 최대한 많은 물건을 가지고 움직여야 한다. 김씨 양손에 쇼핑봉투가 바리바리 들릴 수밖에 없는 이유다. 김씨는 "오전 8시쯤 나와서 하루 종일 일하면 보통 4만원 정도 벌어간다"며 "단 돈 1만원이 궁한 노인네들에겐 큰 돈"이라고 했다.

김씨에 따르면 지하철퀵은 노인들 사이에서 인기 직종이다. 실내에서 일할 수 있고 물량이 많은 날엔 하루 7만원까지 벌 수 있기 때문이다. 그러나 백화점 매장에서 매장을 이동하는 경우, 영어로 된 매장을 빨리 찾지 못해 눈치가 보여 그만 두는 경우도 많다고 한다. 김씨는 "물량은 줄고 경쟁은 치열해져 일당이 많이 줄었다"며 "당장 생활비가 필요한데 앞으로가 걱정"이라고 전했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그나마 지하철퀵 같은 일이라도 할 수 있는 노인들은 사정이 나은 편이다. 몸이 성하지 못한 노인은 폐지수집에 나설 수밖에 없다. 서울시가 2017년 서울에 거주하는 65세 이상 폐지수집 노인 2417명을 대상으로 조사한 결과, 10명 중 7명이 76세를 넘었다. 또 이들의 82.3%는 생활비를 벌기 위해 폐지수집에 나선 것으로 나타났다. 파지의 경우 1㎏ 당 60원을 받는다. 하루 12시간 정도 파지를 모아야 1만2000원 정도 손에 쥐는 것이다.

폐지를 줍기도 힘든 노인들은 '무료급식'을 찾아 떠돈다. 지난 18일 오전 11시 서울 종로구의 탑골공원 인근 노인무료급식소 앞엔 무료 점심을 먹기 위한 노인들로 장사진을 이뤘다. 노인들은 급식소로부터 제공받은 번호표 순서대로 입장할 수 있는데, 이날 1번을 받아간 노인은 점심을 먹기 위해 새벽 6시30분 급식소에 왔다고 했다.

|

지난 18일 오전 11시 서울 종로구 탑골공원 인근 사회복지원각 노인무료급식소 앞에 무료 점심을 먹기 위한 노인들이 장사진을 이루고 있다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

사회복지원각이 제공한 자료에 따르면 무료급식소를 방문하는 노인의 80% 이상이 70대 이상이다. 90대 노인도 3%나 된다. 또 이들의 절반이 일주일에 5회 이상 무료급식을 이용하며 끼니를 해결하는 것으로 나타났다. 사회복지원각 관계자는 "예전엔 인근 노숙인들을 위해 무료급식을 제공했는데 지금은 노숙인이 아니어도 생계가 어려운 노인들이 그 자리를 대신하고 있다"고 설명했다.

이날 무료급식을 이용하기 위해 긴 줄에 서있던 이영호(74)씨는 "자식들한테 다 퍼주고, 이 나이가 되니 내가 먹고 살게 없더라"며 "몸이 성하지 않아 할 수 있는 일도 없는데 이렇게 줄이라도 서서 끼니는 해결해야 하지 않겠나"고 씁쓸해 했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.