'신상등록' 성범죄자도 전년도보다 10.5% 증가

성매매 알선 89.1%가 온라인…'아는 사람' 성범죄 절반 이상

|

아동·청소년 '성폭력 촬영범죄' 두배 넘게 늘었다 (CG) |

(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 아동·청소년을 대상으로 성폭력을 저지르며 카메라 촬영까지 한 경우가 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다.

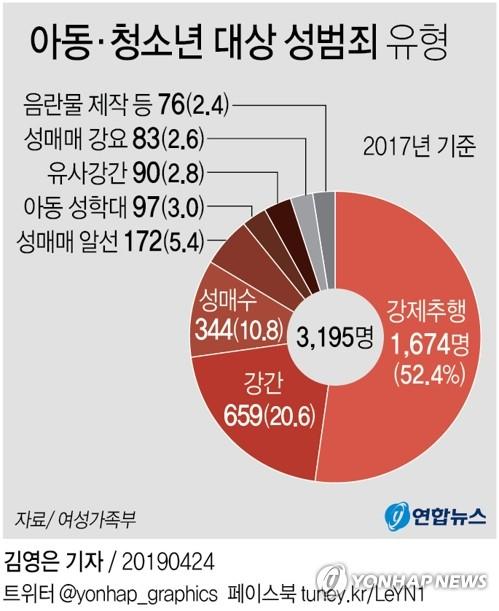

24일 여성가족부가 한국형사정책연구원에 의뢰해 분석한 '2017년도 아동·청소년 대상 성범죄 발생추세와 동향분석 결과'에 따르면 2017년 아동·청소년을 대상으로 성범죄를 저질러 신상정보 등록대상에 오른 사람은 3천195명이었다. 2016년보다 311명(10.5%) 늘었다.

이중 강간·유사강간·강제추행 등 성폭력을 저지르며 범행과정을 촬영한 경우가 2016년 61건에서 2017년 139건으로 무려 127.9% 증가했다.

아동·청소년 대상 성범죄 유형은 강제추행이 1천674명(52.4%)으로 가장 많았다. 강간 659명(20.6%), 성매수 344명(10.8%), 성매매 알선 172명(5.4%), 아동 성학대 97명(3.0%), 유사강간 90명(2.8%) 순이었다.

|

강제추행 범죄자 1천674명 중 '카메라 등을 이용한 촬영죄'를 저지른 이는 209명으로 전년도 조사 때 131명에서 59.5% 증가했다.

아동·청소년 대상 성매매 알선범죄의 경우 메신저나 소셜네트워크서비스(SNS), 스마트폰 앱 등을 이용한 비율이 2016년 77.3%에서 이듬해 89.1%로 늘어나 범행 경로 대다수를 차지한 것으로 조사됐다.

성범죄 장소를 보면 집이 26.0%로 가장 많았다. '공공기관 및 상업지역' 22.6%, '야외·거리·산야·대중교통시설 등' 22.5%, 학교도 10.0%나 됐다.

성범죄 가해자와 피해자 간 관계로는 '가족 및 친척 이외 아는 사람'이 46.9%, '가족 및 친척'이 8.4%, '전혀 모르는 사이'가 36.1%로 집계됐다.

아동·청소년 성범죄 절반 이상이 모르는 사람보다 아는 사람에 의해 저질러진 셈이다.

아동·청소년 대상 성범죄자 중 98.4%(3천145명)는 남자, 나머지 1.6%(50명)는 여자였다. 이들 성범죄자 평균 연령은 36.2세였다. 연령에 따른 분포는 20대가 26.5%로 가장 높았다. 직업은 무직이 26.4%로 많았다.

범죄 유형별 범죄자 평균 연령을 보면 강제추행은 40.6세, 성매수 35.9세, 음란물제작 31.8세, 강간 29.7세, 성매매 알선 21.9세, 성매매 강요 20.3세였다.

이들 성범죄 피해 아동·청소년은 4천201명으로, 여자가 4천8명(95.4%)이었다. 남자 피해자는 136명(3.2%)으로 강제추행 피해(116명)가 대부분이었다. 나머지 피해자 57명은 성별을 특정할 수 없는 경우였다.

피해자 나이로는 16세 이상이 1천892명(45.0%), 13∼15세가 1천358명(32.3%), 13세 미만이 835명(19.9%)이었다.

2017년 아동·청소년 대상 성범죄자의 50.8%는 집행유예를 받았다. 2016년 49.1%보다 소폭 증가했다. 이어 징역형이 33.7%, 벌금형이 14.4%였다.

강간은 징역형 선고비율이 66.6%였던 반면 성매수범은 집행유예가 64.2%로 가장 높았다.

범죄 유형별 법원 최종심 평균 형량은 강간 5년 2월, 유사강간 4년 2월, 강제추행 2년 6월, 성매매 강요 2년 11월, 성매매 알선 2년 10월, 성매수 1년 7월, 음란물제작 등 2년, 아동 성학대 1년 4개월로 나타났다.

아울러 이들 성범죄자 3천195명 중 신상공개 대상자는 9.7%인 310명으로, 전년보다 401명보다 13.9%가 감소했다.

김지영 한국형사정책연구원 선임연구위원은 "스마트폰 채팅앱 등을 이용한 범죄 비중이 계속 높게 나타나, 사이버 성매매 환경에 대한 적극적인 단속과 사이버 경로 차단방안이 요구된다"고 지적했다.

이어 범행과정 촬영 등 카메라 이용 범죄의 증가세에 주목해 어떤 이유이든 불법촬영행위는 엄중한 대처가 필요하다고 제언했다.

eddie@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.