채무비율 40%가 왜 마지노선?

원화는 국제통용 화폐 아니라 유사시 자금조달 힘들어질 수도

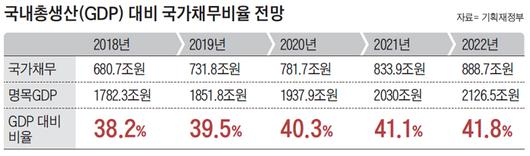

그러나 문재인 대통령이 지난 16일 국가재정전략회의에서 재정 확대를 강조하면서 내년엔 40% 선이 깨질 전망이다. 재정 당국인 기획재정부는 2020년도 국가 채무 비율이 40.3%까지 올라간 뒤 2021년에는 41.1%, 2022년에는 41.8%를 기록할 것으로 예측했다.

경제협력개발기구(OECD) 회원국은 '국가 채무 비율 60%, 재정 적자 3% 이내 유지'를 재정건전성의 기준으로 삼는다. 물론 미국·일본·프랑스·영국 등 선진국은 국가 채무 비율이 100%를 넘기며 이를 지키지 못한다. 우리나라가 선진국에 비해 국가 채무 비율이 훨씬 낮은데도 국가 채무 비율 40% 돌파를 걱정하는 데는 특별한 사정이 있다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

수출로 먹고사는 우리나라는 재정건전성을 철저히 유지해야 국제 신용도를 유지할 수 있다. 국가 채무가 급격하게 증가하게 되면 국가 신용등급 하향과 대외 신인도 하락으로 이어질 수 있다. 신용등급 하락은 경제위기로 이어진다. 더욱이 한국의 원화는 달러나 엔화처럼 국제적으로 통용되는 화폐가 아니라서 유사시에 곳간에 외화를 채우는 데 어려움이 있다. 일본의 국가 채무 비율이 200%를 넘고, 유럽 주요국이 100%를 넘겨도 이 나라들은 달러를 조달하는 데 문제가 없다. 하지만 우리나라는 금융 불안이 닥치면 당장 달러를 빌려오기가 어려워진다. 1997년 외환 위기, 2008년 글로벌 금융 위기 때 이런 일이 반복됐다. 또한 공기업 부채는 전부 정부가 책임져야 한다. 재정 전문가들은 "공기업을 포함한 우리 국가 부채 비율은 이미 60%를 훌쩍 넘겼다"고 말한다.

이런 근심이 더욱 커질 수밖에 없는 이유는 국가 채무 증가 속도 때문이다. 2000~2016년 사이 연평균 우리나라 국가 채무 증가율은 11.6%로 OECD 국가 중 넷째로 빨랐다.

국회예산정책처에 따르면 이는 재정 위기를 겪은 포르투갈(8.9%), 스페인(7.0%), 그리스(4.9%)보다 빠른 속도다. 문제는 저출산·고령화가 세계에서 가장 빠르다는 점이다. 인구가 줄면 세금이 적어지고, 고령화로 정부가 써야 할 복지 지출 등은 불어난다.

[신수지 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.