당청 압박에 고심…GDP 대비 채무비율 높으면 이자비용 덩달아 상승

통합재정수지 적자 방어 안간힘

[아시아경제 최일권 기자] 내년도 예산편성 작업을 앞두고 국가채무비율이 도마에 오르면서 재정당국인 기획재정부가 딜레마에 빠졌다. 기재부는 해마다 예산안을 제출하면서 5년치 중장기 재정전망을 함께 작성하는데, 문재인 대통령이 지난주 국가재정전략회의에서 국가채무비율 40% 유지에 부정적인 반응을 보였기 때문이다. 내년도 예산안을 발표하는 오는 8월 말까지 재정건전성과 경기부양을 위한 확장적 재정을 놓고 방향을 정해야 하는 상황에 직면하게 됐다.

|

문 대통령과 기재부가 바라보는 재정의 핵심은 GDP 대비 국가채무비율 40%다. 기재부가 지난달 추가경정예산안을 국회에 제출하면서 첨부한 '국가재정운용계획의 재정총량 효과 및 관리방안'에 따르면 국가채무비율은 올해 39.5%에서 내년에는 40.3%, 2021년에는 41.1%, 2022년에는 41.8%로 상승하게 된다. 지난해 말 제출한 중장기 국가재정운용계획에서는 내년 40.2%에서 2022년 41.6%로 늘어난다고 전망했다.

정부가 고수하는 국가채무비율 40%는 마스트리흐트 조약에서 EU 가입을 위한 국가채무비율 기준 60%를 참고한 것이다. 유럽연합은 60% 이하면 국가재정건전성이 양호하다고 판단했다. 기재부는 한국 실정에 맞게 이를 40%로 정한 것으로 알려졌다. 기재부 관계자는 "우리나라는 통일이라는 변수 때문에 60%가 아닌 40%에 맞춰온 것"이라고 설명했다.

기재부는 OECD 회원국의 국가채무비율 평균이 60%를 상회한다는 당청의 주장에도 반박논리를 내세우고 있다. 미국은 기축통화인 달러를 찍어낼 수 있어 채무비율이 높아도 부담이 덜하고 채무비율이 200%를 웃도는 일본은 부채 대부분을 자국내 은행을 통해 조달해 외화유출 우려가 크지 않다.

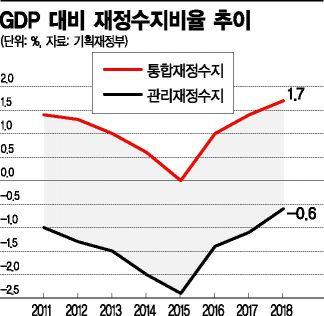

특히 총수입에서 총지출을 뺀 값인 통합재정수지에 기재부는 민감한 반응이다. 통합재정수지는 재정건전성의 심리적 마지노선이라는 게 기재부의 판단이다. 기재부 관계자는 "통합재정수지는 금융위기를 제외하고 거의 적자로 전환된 적이 없다"면서 "이 마저 적자가 되면 재정건전성 유지의 둑이 무너지는 것"이라고 강조했다.

채무비율이 높아지면 정부의 이자비용 부담이 늘어날 수밖에 없다는 점도 기재부로서는 고민이다. 정부관계자는 "일본은 한해 세출예산의 22%를 채무 상환에 투입한다"면서 "고정적인 이자비용까지 늘어나면 결국 쓸 수 있는 예산은 그만큼 제한되는 것"이라고 말했다. 복지지출 등 의무지출이 늘어나고 있는 상황에서 이자비용 부담이 증가하면 장기적으로 재정운용은 실패할 확률이 커질 수밖에 없다.

증세를 통해 세수여력을 확보하는 방안도 있지만 정부로서는 말을 꺼내기가 쉽지 않다. 현재 우리나라의 조세부담률은 2017년 기준 OECD 평균(25%)에 못 미치는 20.0%다. 조세부담에 연금 등을 포함한 국민부담률은 26.9%로 OECD 평균인 34.2%에도 못미친다.

전문가들은 그러나 재정건전성 유지 보다는 지금의 한국경제 상황을 감안할 때 풀어야 하는 상황이 맞다는 견해가 우세하다. 한국재정학회 이사인 성태윤 연세대 교수는 "재정건전성을 유지하는 것은 중요하지만 현재 경기가 너무 좋지 않다"면서 "민간 역량을 높일 수 있는 분야를 중심으로 재정을 더 투입해야 한다"고 말했다.

기재부는 강도높은 지출구조조정으로 재정 여력을 만들 방침이다. 기재부 고위 관계자는 "의무지출이 늘어나고 있는 상황에서 재량지출을 줄일 수 밖에 없다"며 "사업들 가운데 불필요한 예산이나 감액이 필요한 사업을 쳐낼 것"이라고 밝혔다.

세종=최일권 기자 igchoi@asiae.co.kr

김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.