서비스 자체는 서울시 인가 불필요

기존 기사들, 고급택시면허 따야

시, 전환신청서 요건 못 갖춰 반려

업계. 잇단 논란에 시장 타격 우려

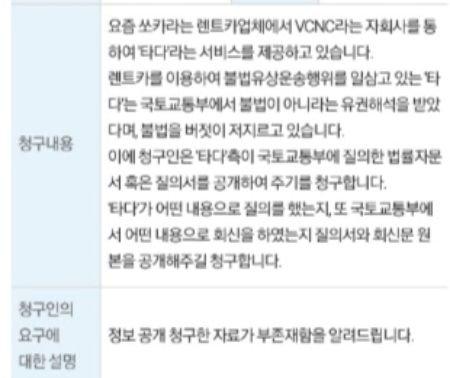

타다의 신뢰성 논란은 이번이 처음이 아니다. 서비스 출시 이후 줄곧 “국토교통부와 서울시가 (타다가) 합법적 서비스라고 밝혔다”고 주장했지만 최근 국토교통부 등은 “유권해석을 한 적이 없다”고 부인했다. 이를 두고 모빌리티 업계에선 타다 측이 무리수를 둬 전체 모빌리티 혁신의 동력마저 꺼뜨리는 것 아니냐는 우려가 나온다. 중앙일보는 타다 프리미엄과 관련한 여러 주장을 팩트 체크했다.

|

타다 합법성 관련 국토교통부 정보공개청구 회신 내용. [사진 서울개인택시조합] |

그렇다면 VCNC는 왜 이 같은 주장을 했을까. 관계자 설명을 종합하면 서울시는 최근 ‘고급택시운영지침’을 개정했다. 법상 고급택시는 2800㏄ 이상 차량으로 운영하게 돼 있는데 서울시는 고급택시 품질 보증 차원에서 암묵적으로 K9 등 최고급 세단에 대해서만 인가해 줬다. 카카오 블랙 등에서 벤츠·에쿠스 등만 사용한 것은 이 같은 이유에서였다.

하지만 VCNC 측은 서울시에 고급택시를 사양이 낮은 K7, 그랜저 등으로 할 수 있냐고 문의했다. 이에 서울시는 법에 규정된 2800㏄ 이상급 차량이면 다할 수 있도록 지침을 바꿨다. VCNC 측은 지침이 개정된 만큼 서울시에서 타다 프리미엄 사업 자체를 인가해 준 것으로 해석해 보도자료를 냈다는 것이다. 서울시 관계자는 이에 대해 “2015년 도입된 운영 지침을 현실에 맞게 일부 수정한 게 전부”라고 말했다.

|

박재욱 대표 페이스북. [페이스북 캡처] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◆타다 프리미엄 조만간 출시?(○)=면허전환 신청이 반려됐다고 VCNC가 타다 프리미엄 서비스를 아예 할 수 없는 것은 아니다. 앞서 언급했듯 현재 고급택시면허를 가진 492명의 기사를 당장이라도 자사 플랫폼으로 데려오면 되기 때문이다. 데리고 올 수 있는 기사 숫자가 한정적인 만큼 서울시에 1000여대가 넘게 돌아다니고 있는 타다 베이직처럼 차량 대수를 빠르게 늘리는 데 한계가 있지만 가능은 하다는 얘기다.

그럼에도 VCNC 측이 무리해서까지 서울시의 타다 프리미엄 인가를 발표한 데에는 내부적으로 ‘카카오 모빌리티’ 학습 효과가 크다는 분석이 많다. 업계 한 관계자는 “VCNC측은 택시 반대에 밀린 카카오모빌리티가 카풀 사업을 접는 것을 봤기 때문에 내부적으로 ‘밀리면 끝’이라는 정서가 강하다”며 “카카오는 카풀을 접어도 다른 사업 분야로 살 수 있지만, 타다는 이를 접으면 마땅한 대안이 없는 상태”라고 설명했다.

◆타다 프리미엄, 택시업계와 상생 모델(△)=VCNC는 “타다 프리미엄이 여는 새로운 모빌리티 시장에서 택시 기사는 더 나은 수익을, 이용자는 합리적인 비용으로 더 나은 이동을 경험할 것으로 기대된다”며 택시업계와 상생 모델이라 주장했다. 어려움을 겪는 기사들이 타다 프리미엄을 통해 고급택시를 운전하면 더 많은 이익을 얻을 수 있다는 취지다.

하지만 우려의 목소리도 나온다. VCNC측이 ‘마이너스 탄력요금제’를 고려 중이어서다. 현재 고급택시는 모두 요금제에 할증만 붙는 ‘플러스 탄력요금제’를 채택하고 있다. 하지만 마이너스 탄력요금제를 시행하면 경우에 따라 일반 중형택시보다 30% 비싼 요금이 중형 택시와 비슷한 수준으로까지 낮아질 수도 있다. 소비자에겐 좋지만, 기존 모빌리티 업계와 택시 업계에겐 모두 타격이다.

익명을 요구한 모빌리티 업체 관계자는 “요금이 큰 차이가 없으면 기존 중형택시 이용자가 타다 프리미엄으로 옮겨 가는 구도가 될 가능성이 높다”며 “택시와 협업을 진행하는 업체들은 정부와 여당의 입법만 기다리는 상황에서 아무것도 못 하고 있는데, 타다만 치고 나가니 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠다”고 말했다.

박민제 기자 letmein@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.