|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

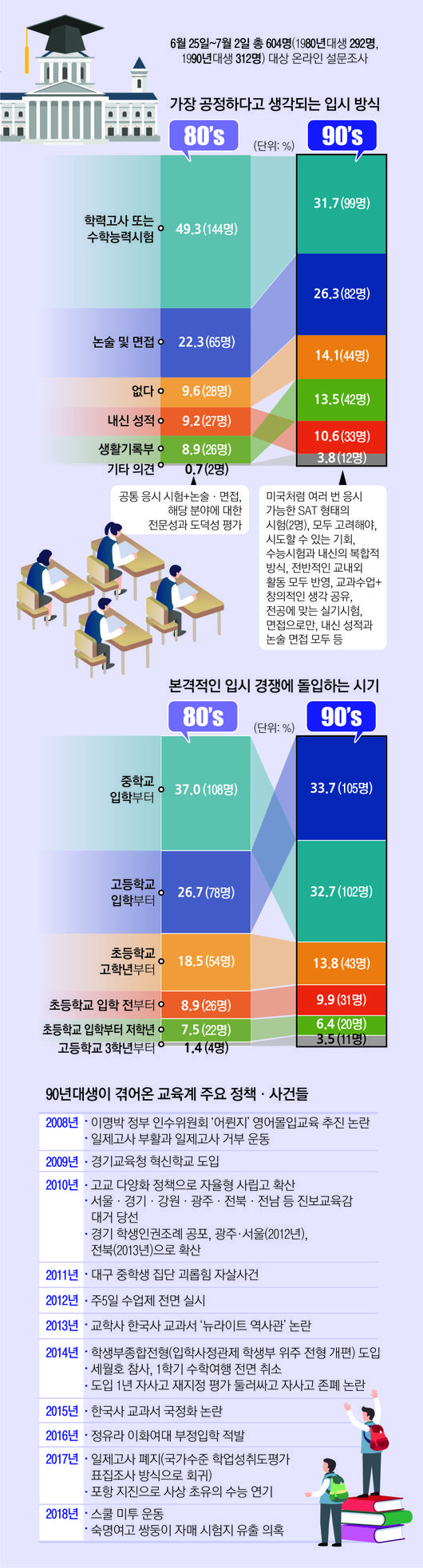

서울신문이 1980년대생과 1990년대생 604명에 대해 실시한 설문조사에서도 이런 인식은 잘 드러났다. “우리나라에서 학생이 대학에 들어가거나 원하는 일을 하기 위해 필요한 요소가 무엇인지를 적어 보라”는 물음(복수응답)에 90년대생 312명 가운데 221명(70.8%)이 ‘돈, 재력, 집안 환경, 재정적 지원’ 등 경제력과 관련된 단어를 적었다. 개인의 능력(66명)이나 적성(21명)을 적은 이들은 소수에 그쳤다.

특히 눈에 띄는 것은 312명 가운데 98명(31.4%)이 ‘부모’라는 두 글자가 들어간 단어를 적어 냈다는 사실이다. 부모의 사교육(46명), 부모의 직업(29명), 인맥과 정보력을 포함한 부모의 능력(28명), 부모의 관심과 정서적 지지(20명) 등이었다.

●취업 준비생들 “아빠가 황교안·김성태면 된다” 자조적 응답도

한참 취업을 준비하고 있는 1990~1994년생 응답자들 중에는 조부모의 재력과 부모의 정보력, 부모의 뒷받침을 받아들이는 개인의 수용력, 해외 거주 또는 교육 경험, 오로지 구직 활동에만 쏟을 수 있는 시간, 여러 번 실패해도 감당할 수 있는 부모의 재력, 학벌, 부동산, 개인의 능력, 운 등을 적은 이들도 있었다. “아빠가 황교안이나 김성태면 된다”는 자조 섞인 답도 나왔다.

언론사 입사를 준비하고 있는 황모(24)씨는 “‘돈도 실력’이라는 말에 화가 나지만, 사실은 맞는 말”이라고 밝혔다. 황씨는 “나 역시 안정적인 전문직 직업을 가진 부모님 덕에 얻은 게 많다”면서 “꼭 부모님의 인맥을 활용해 취업하는 게 아니어도 내가 원하는 것을 준비할 수 있는 시간과 여유를 부모님이 제공해 주셨고 부모님의 경험과 조언이 큰 힘이 되고 있다”고 덧붙였다.

부모가 가진 재력과 부모가 열어 준 환경에 따라 자신의 미래가 결정될 수 있다는 생각이 쌓이면서 20대들은 우리 사회가 공정하지 못하다는 인식을 굳히고 있다. 2017년 여성가족부의 청소년 종합실태조사를 보면, 만 19~24세의 젊은층 가운데 59%가 ‘우리 사회는 공정한 사회가 아니다’라고 답했다.

불공정에 예민해질수록 공정에 대한 열망도 커져 급기야 ‘닥치고 공정’의 단계로까지 나아가고 있다. 특히 소수자나 약자에 대한 배려와 사회 공동체를 위한 희생을 깊이 탐구해야 할 대학생활에서도 ‘기계적 공정’ 외에 다른 가치가 끼어들 여지는 별로 없다. 서울의 한 대학에서 조교로 일했던 권모(36)씨는 “90년대생들은 어려서부터 경쟁에 익숙해서 그런지 약간의 불공정만 있어도 곧바로 문제를 제기한다”고 말했다. 권씨는 “한 번은 전공수업을 맡은 어느 강사가 일부 학생들과 술자리를 가졌더니 당장 ‘특정 학생들과 친목질을 한다. 불공정하다’는 비판이 쏟아졌다”고 소개했다.

10학번인 정모(29)씨는 “수강신청 당일 PC방에서 ‘클릭 전쟁’을 벌이는 건 당연한 일이고, 성적이 나온 뒤에도 온라인으로 쉽게 이의제기를 할 수 있으니까 모두 교수님께 한 번씩은 ‘내 점수가 불공정하다’고 찔러 봤다”고 전했다. 수도권의 한 대학에서는 필수 졸업학점을 총 130학점에서 120학점으로 줄였더니 “수업권 침해”라며 반발하는 일도 있었다. 이 학교 교수는 “학점 부담을 줄여 주는 대신 다른 경험을 많이 해 보라는 취지였는데 ‘10학점에 대한 권리를 빼앗겼다’는 반응이 나와 놀랐다”고 말했다.

● “어려서부터 경쟁에 익숙… 약간의 불공정만 있어도 문제 제기”

이 같은 현상이 나타나는 것은 90년대생들은 대학 시절 학점, 영어성적, 해외 연수, 자격증, 제2외국어 등 웬만한 스펙을 다 갖췄기 때문에 취업 경쟁에서 이기려면 단 0.1점이라도 우위를 차지해야 한다는 강박관념이 컸기 때문으로 분석된다. 이로 인해 전공도 학문과 적성보다는 스펙의 일부일 뿐이다. ‘문송합니다’(문과라서 죄송합니다)를 넘어 ‘문과충’, ‘문레기’ 등으로 취업이 상대적으로 어려운 인문학 전공을 비하하는 것도 상대와의 차이를 존중하기보다는 차이를 부각시켜 우위를 점하려는 욕망에서 비롯된 측면이 있다. 한 대학교 자연과학캠퍼스에서는 지난 5월 ‘인문캠은 학교에서 치킨집 사업 배운다던데?’, ‘들어올 땐 1등급, 나갈 땐 (공무원)9급’ 등 인문계를 조롱하는 현수막을 붙여 논란이 되기도 했다.

김선우(28)씨는 “대학시절 미술사가 재밌어 부전공을 하려고 했지만, 학과 교수님이 ‘네가 재벌집 딸이니?’라면서 ‘다시 생각해 보라’고 권유했다”면서 “친구들은 대부분 경영, 경제를 복수전공했거나 교사자격증이 나오는 교직이수를 택했다”고 말했다. 취업률이 대학 평가에도 반영되기 때문에 교수들도 취업이 잘되는 쪽을 권한다는 것이다.

특수한 공동체적 경험을 공유할 수 있었던 동아리 활동도 스펙을 쌓기 위한 활동으로 대체된 지 오래다. 학생회장 선거는 후보자가 없어 치르지 못할 지경이 됐고 농활은 단과대 희망자를 다 합쳐도 최소 인원을 채우기 버겁다. 여성운동의 요람이었던 총여학생회는 ‘여혐’과 여성만을 위한 학생회가 왜 필요하냐는 ‘역차별’ 논란 속에서 역사의 뒤안길로 사라지고 있다.

허백윤 기자 baikyoon@seoul.co.k r

김지예 기자 jiye@seoul.co.kr

고혜지 기자 hjko@seoul.co.kr

▶ 부담없이 즐기는 서울신문 ‘최신만화’

- 저작권자 ⓒ 서울신문사 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.